|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

まずはこれが設計図です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

Cのプーリーです。9mm厚の成材材の2枚重ねで中央はアルミ削りだしのフランジです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

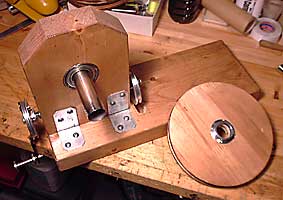

ベースとAのプーリーです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

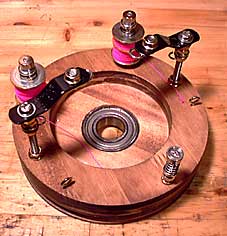

Bのプーリーです。同じく9mm集成材の4枚重ねです。内2枚は中をくり抜いてCのプーリーに使いました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

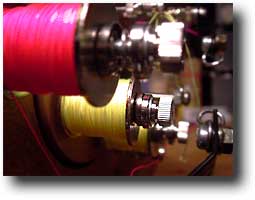

一番苦労したテンショナーです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

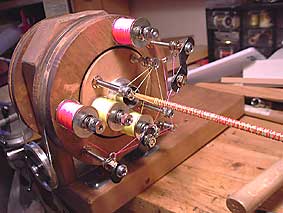

組み立てるとこうなります。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

||||||

|

||||||

|

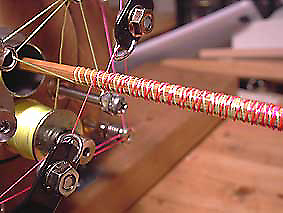

このように巻けました。右手のテンション次第でピッチは調整できます。 |

||||||

|

実際にブランク(接着後のものですが)を巻いてみました。 |

||||||

|

ベースの土台の片方が広く空いていますが、当初ここにモーターを置いて電動で駆動させようと思っていました。ですが実際に動作させてみると片受けにした事で両手で事足りており、手動で十分なような気がしています。それに本番ではちょっとしたトラブルが命取りにもなりかねません。ブランクは接着剤にまみれているわけですし、ビスがゆるむ、糸がからむ、テンションが乱れる等のトラブルが起きた時に電動で回していると咄嗟の対処が遅れます。あっと思った時には後の祭りなんてのは避けたいですからね。とりあえずは手動でじっくり巻いていくつもりです。ブランクのねじれの発生の有無についても後日という事でご了承下さい。まだまだ信頼性に欠ける器具ですのでこれからじっくり試して行きたいと思います。と言ってもこいつが本番を迎えるのは禁漁になってからですが・・・。 |

|||

|

|||