|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

まずは往復台のエプロンをはずします。 ハーフナットははずしておきます。逆に組み立ての時はハーフナットを入れてからボルトを締めます。 はずれたはいいものの、このままではハーフナットが引っかかって親ねじから抜けません。 |

||||

|

||||

|

||||

|

なので親ねじの右端の受けを外してしまいます。 |

||||

|

||||

|

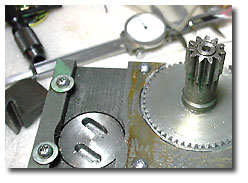

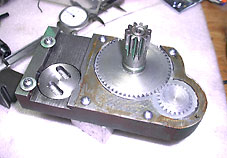

エプロンをひっくり返すとこんな感じ。 |

||||

|

実はこの二つのギヤはエプロンから少しだけはみ出してました。若干厚いわけですね。ギヤは取り外せるので旋盤でちょっと薄くしてあげましたが、長手が使えないので結構大変でした(^_^;) 耐油性の接着剤で接着だけのつもりだったのですがはがれて来たらまた面倒だなと思い、念入りにビスで止めました。 グリスをたっぷり塗り込んでおきます。 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

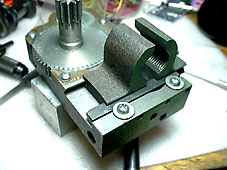

せっかくですので組み立てながらハーフナットの検証をば・・ |

||||||||||||||||||

|

横から見た図です。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

カミソリです。この穴に向かって3つのマイナスネジを押すわけです。そこに合わすのはむつかしいな〜〜と思ったら・・・・ |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

ちゃんと隙間をつくってありここからマイナスネジの先が見えるようになってます。すばらしい!! |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

下のハーフナットのそのまた下に突き出ている謎のネジ・・・ |

||||||||||||||||||

|

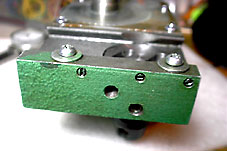

これは往復台の下です。カミソリはなく黒い鉄片で下から押さえています。 |

||||||||||||||||||

|

旋盤ってメンテナンスを前提に作られているようで、分解できそうな部分はがんがん分解していいみたいです。 これまで躊躇していましたがこれを機会に分解・調整に精を出したいと思います。 |

||