![]()

逆立ちごまってなぁに?

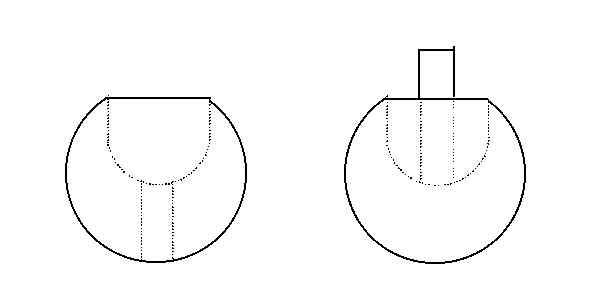

図1 逆立ちごまの運動

![]()

逆立ちごまってなぁに?

図1 逆立ちごまの運動

球の3分の1ほどを切り取って上の図1のように軸棒を取り付けたこまを見たことがありませんか?このこまの軸棒をつまんでふつうのこまと同じように勢いよく回してみましょう。しばらくすると軸棒がふりまわされ始めてどんどん軸棒が倒れていきます。そして、軸棒が床面をこすり始めたか思うと、丸い球面を上にしてこまが逆立ちしてしまいます。このふしぎな逆立ちごまを作って、こまのふしぎに迫ってみましょう。

逆立ちごまを作ろう

あらかじめ軸穴の通っている木球(ホームセンターなどで購入できます)を万力にしっかりと固定します。これにハンドドリルで右図2のような大きな直径のクレーター(くぼみ)を掘ります。クレーターができたら、軸棒になる丸材を差し込んで完成です(図3のようになります)。このとき、できあがったこまを図1の右から2番目の図のように軸を倒した状態で置いても、丸い球面を下にして図3のようになって静止することを確認しておきましょう。これが勢いよく回したときにこまが逆立ちするための大切な条件となります。

図2 クレーターをあけた木球 図3 軸棒を差し込んで完成

完成したこまの軸棒をつまんで勢いよく回してみましょう。うまく逆立ちしましたか?うまく逆立ちしないときにはもう一度、上に書いた逆立ちするための条件が満たされているか確かめてみましょう。条件が満たされていない場合には軸棒の長さやクレーターの深さなどを調節してみてください。

なぜ逆立ちするの?

逆立ちごまはなぜこのようなふしぎな運動を見せるのでしょうか?まずは、次の実験をやってみましょう。組み合わせて全球にすることのできる透明なプラスチックの小さな半球(「ガチャガチャ」をやったときに商品の入っているプラスチック球でよいでしょう)を2つ用意します。片方の半球の頂点あたりに油粘土のかたまりをくっつけて、2つの半球を組み合わせて球体にします。この球体は床の上に置くと重心が低くなるように図4の左側の状態で静止しますね。よく知られているとおり、物体は重心を低くした状態で静止するわけです。では、この球体を勢いよく回転させてみましょう。すると、図4の右側のように油粘土のついているほうを上に向けて回転します。同じような現象は、10円硬貨の縁近くに油粘土をくっつけて回した場合にも確認できます。

図4 油粘土で重心を偏らせた球体の回転

このことから、「じゅうぶんにいきおいよく回転している物体は重心を高く上げようとする」と言ってもよさそうですね。そこで、これを経験則として認めることにして逆立ちごまの運動にあてはめてみましょう。逆立ちごまは回さずに床の上に置くと丸い球面が下になるような状態で静止します。つまり、逆立ちごまの重心は球の中心からずれて、図5のような位置にあるわけです。逆立ちごまを勢いよく回したときには先の経験則に従って、重心が高くなるように、つまり丸い球面が上になるように運動するのです。

図5 逆立ちごまの重心

参考文献

安東宏「青少年のための科学の祭典2000全国大会実験解説集」p.159 (2000)

安東宏「月刊うちゅう」Vol.16, No.10 p.10 (2000)

戸田盛和「おもちゃの科学①」p.132 日本評論社(1995)

戸田盛和「おもちゃの科学⑥」p.219 日本評論社(1995)

戸田盛和「いまさら一般力学?」p.193 丸善(1996)

渡辺慎介「数理科学」No.211 p.37-42 (1981)

![]()