自転車の歴史探訪

最初の実用量産車

ドライジーネの次に華やかに歴史の舞台にデビューしたのは、ピエール・ミショーが考案したベロシペードであった。それは1861年、ドライジジーネに初めてクランクペダルが装着された自転車だ。これでライダーは、初めて地面から足を離すことになり、スピード感とバランス感覚の妙技を堪能することができるようになった。

自転車の発明史の中で、ドライジーネに次ぐ大きな功績である。

パリの凱旋門近くで馬車と錠前などを扱っていたピエール・ミショー(Pierre Michaux)は、帽子製造人のブルネルからホビーホースの修理を依頼された。修理後に息子のアーネストに試走させた。試乗後、二人は、この自転車の欠点や改良点などについて話しあった。特に、問題になる点は、下り坂になると足の置き場に困ることであった。どこかに足を置くか、いわゆるフットレストのようなものを取り付けたらどうかとアーネストが提案した。前輪のハブあたりに取り付けてはどうか?するとピエールが言った。そんなものは誰でも考える。この車にはないが、フットレストがハブのところについているホビーホースだってある。

確かにピエールのこの言葉は正しかった。1819年にジョージ・クルックシャンクの描いたロイヤル・ホビーの風刺画に取っ手のような棒が前輪のハブの近くに付いている。同じ年のデニス・ジョンソンの自転車教習所のイラストを見ると、前輪のハブの部分に両足を置いている生徒もいる。

更にピエールは話を続けた、そこにある手動研磨機のクランクを駆動装置に応用できないか?二人はいろいろな意見を出し合ったと思う。実際にそういう場面があったかどうかは、分からないが、仕事場の修理台には万力やらグラインダーがあったはずである。そして、最終的に考え出されたのは、ハブそのものにペダルクランクを取り付け、前輪を直接回転させる方法であった。早速二人は、考案したクランクペダルを前輪のハブに取り付けた。そして試乗した。ところが極めて不安定でとても走ることは出来なかった。壁を伝っての練習を繰り返したり、ピエールに介助してもらったりしながら練習した。ゆるい坂にさしかかると助走がつき、足を離した状態からペダルの回転に逆らわずに、その回転にあわせるように軽く足を置いたところ、何とか乗れるようになった。慣れるにしたがって、足に力を入れてペダルを踏んだところ、スピードもあがり、安定して走ることができたのである。それに、乗れた時の感覚は、素晴らしいものであった。これは楽しい、面白い、この自転車なら商売になると、ピエールは叫んだに違いない。直ぐにこのペダルクランク付き自転車の特許を申請し、生産しようと、二人はその可能性に胸を膨らませたはずである。この辺の情景については、作家や脚本家が得意とするところであるが、それは脚色であって史実ではない。そのような脚色された物語が、いつか史実のように扱われてしまう。

パリのミショー自転車工場はこうして創業したのであった。初年度の1861年はわずか2台のベロシペードを製造しただけだったが、その翌年には142台を、1865年には400台を製造したといわれる。ここに自転車が遊具から量産される実用車に飛躍することが出来たのである。

その後、5年足らずの間に欧米の各国でライセンス生産も始まり、急速に普及していった。

|

ミショー&カンパニー社製カタログ

フランス、カルバドス県立古文書館が保管する

『ド・サンデルバル関連古文書』の一部

自転車文化センター提供

|

ミショー自転車会社の、その後の推移は、次のとおりである。

ミショー&カンパニー、1868年~1869年。ピエール・ミショーとオリビエ兄弟の共同経営の会社。

カンパニー・パリジェンヌ、1869年~1874年。オリビエ兄弟の会社。

ミショー・ペール&カンパニー、1869年~1870年。ピエール・ミショーの会社。

(海外レポート、2007年4月号 自転車文化センター提供)

オリビエ兄弟とは、アイム、ルネ、マリウスの三人兄弟で、ミショーの考案した自転車の将来性に早くから注目し、ピエール・ミショーと共同経営した。

オリビエ家は、リヨンで化学工場を経営し、当時、かなりの財力があったと伝えられている。

1867年から1869年までの間、ミショー会社を企業として発展させたのは、特にルネ・オリビエの功績であった。

その後、オリビエ兄弟はミショーと袂を分かち、カンパニー・パリジェンヌという自転車工場を起業している。オリビエ兄弟は、零細的な自転車製造を一つ産業としたのである。

一説によると、ミショーで働いていたピエール・ラルマンが、実は、最初に考案したのは自分であり、主人のピエール・ミショーに横取りされてしまったというのである。このあたりの真意はよく分からないが、よくある雇用主と使用人との諍いのような気がする。

ラルマンは、その後アメリカに渡り、コネチカット州のオーソニアでジェームズ・キャロルと共同経営で1868年に、ミショー型自転車の特許を取得し、生産を開始している。

しかし、1年後、ラルマンは自転車工場の経営に失敗し、破産してしまった。彼はまたフランスに戻ることになり、錦を飾って凱旋することはできなかった。

アメリカでの自転車生産は、既に1819年に始まっている。ニューヨークのW.A.クラークソンがドライジーネの特許を認可され製造していたが、広大なアメリカでの交通手段はもっぱら馬車が主流であったため、思うように普及しなかった。

イギリスに渡ったミショー型自転車は、当初その評判は芳しくなく、ボーンシェーカー(背骨ゆすり)というあだ名をロンドン子に付けられてしまった。

1868年5月31日にパリのサン・クルー公園で自転車レースが開催された。勿論使用された自転車はミショー型であった。レースに優勝したのはパリ在住のイギリス人であるジェームズ・ムーアであった。これが自転車レースの嚆矢である。

異説では、1819年4月20日にミュンヘンでドライジーネ26台を使ったレースが行われたといわれるが定かではない。

|

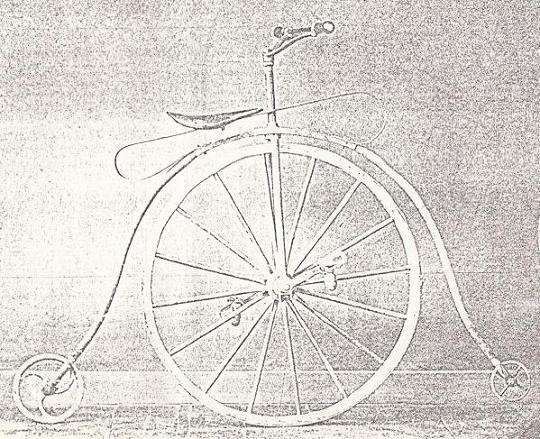

リンゲ・ボーンシェーカー

1869年

|

少し手前味噌になるが、実は私も1台のミショー型自転車を所有している。1985年12月に入手したものである。この自転車は、以前アメリカの自転車歴史研究家である、ドナルド・アダムス氏(「古い自転車の蒐集と復元」の著者)が所有していたもので、運良く私の手に入った。形状は最もオーソドックスなもので、前輪が36インチ、後輪が30インチである。前輪の一部が補修されているものの一応オリジナルに近い状態であった。しかし、その後の小林恵三氏(「ドライジーネとミショー車の歴史」の著者)の鑑定では、かなりの部分が補修されているということで、少しがっかりした。

この自転車の板状のバックボーンには、メーカーのプレートがついていて「RINGUET」などの文字が刻印されていた。ミショーは知っていたが、リンゲは、聞いたことがない。そこで、1986年2月にパリ在住の自転車史研究家である小林恵三氏に照会した。その後、小林氏から手紙と資料が送られてきた。

手紙には次のように書いてあった。

リンゲのボーンシェーカーを入手したとのこと、本当に羨ましい限りです。現在、欧州には1台も無く(私の知っている限りで)、まだ見たことが無いので、いつかお目にかかる日を楽しみにしております。

さて、「Ringuet」の姓名は、Louis Linguet(ルイ・リンゲ)で、1826年6月7日に、シャラント(Charente)県のモンブロン(Montbron)市で生まれています。彼の職業は錠前師で、当時(1868年~1871年)は、凱旋門のすぐ裏側に当たる、アカシア(Acacias)通りの3番地にアトリエを構えていました。(1871年度選挙人名簿による パリ市公文書館所蔵)

「Ringuet」は、このアトリエで、1869年5月頃から8月始めまで、ボーンシェーカーを製作していました。(ル・ベロシペード・イラストレー 1869年~1872年の自転車専門週刊誌による パリ国立図書館所蔵)

リンゲは、この週刊誌に広告をたびたび載せていました。最初が1869年5月13日、最後が1869年8月5日です。

また、「Ringuet」は1868年12月15日付けで、「リンゲ型ベロシペード」に関する特許(№83597)を取得しています。これは、ミショー型一輪車の前後に2つの補助輪をつけたものです。(特許庁コンピェーニュ別館所蔵)考え方(見方)によっては、オーディナリーの前に補助輪を一つ付けたともいえます。

「Ringuet」に関する資料は大体以上のとおりです。

当時(1869年春から夏にかけて)は、ボーンシェーカーのブームで、猫も杓子も(鉄を扱える職人、錠前師、鍛冶屋、馬車・リヤカー製造業、メカニシャン等々)ボーンシェーカーを作っていました。秋になるとブームもさめ、大半のメーカーはそれぞれの本業に戻ります。

「Ringuet」は、これら「雨後の竹の子」メーカーの一つということになります。

リンゲのネームプレート 1869年

(ル・ベロシペード・イラストレー 1870年 パリ国立図書館所蔵)

1868年12月15日付け「リンゲ型ベロシペード」の特許(№83597)

まるでオーディナリーの登場を予言するかのようなスタイルである

前の補助輪は、転倒防止用と思われる。

これをとれば、まさにオーディナリーである

(特許庁コンピェーニュ別館所蔵)

以上がパリの小林氏から届いた手紙と資料である。歴史研究家らしい詳細な調査報告でもあった。これによって、謎であったリンゲの概要が理解できた。

ミショーほど有名ではないが、このようなメーカーがたくさんパリには存在し、当時のボーンシェーカー・ブームを支えていたのである。光がなかなか当たらないこのようなメーカーの調査が今後行われることを希望したい。

参考資料:

●『ドライジーネとミショー車の歴史』小林恵三著 1993年

●「ドライジーネとミショー型の歴史 1817年~1870年 虚構と現実」の要旨

小林恵三

日本自転車史研究会機関誌 ”自轉車”№53 1990年7月15日発行

●「リンゲのボーンシェーカー」 大津幸雄 日本自転車史研究会機関誌

”自轉車”№28 昭和61年7月15日発行

|