自転車の歴史探訪

自輪車は現物をみて描いたか?

私は、昭和60年3月15日発行の機関誌”自轉車”№20に「やはり幕末に自転車は来ていた!」というタイトルで、『横浜文庫(横浜開港見聞誌)』に描かれている自輪車について記述した。

このときも述べたが、どうも自輪車の駆動方法に疑問があった。そして次のように解説した。

|

自輪車 1865年(慶応元年)

『横浜文庫(横浜開港見聞誌)』玉蘭斉貞秀

|

「次の図は自輪車なり。これは乗りて細き組糸をもって前の輪に巻きつけあるを、腰のかげんにて、車の台向う上りになりたるとき、くるくると糸を巻き上げるなり。またゆるめするに、前の車はげしくめぐれば自然と大車めぐり出して走ること最も早くして、小犬の付添来りてこの車とともにかけ出すに、車の方少し早し。・・・・(横浜開港見聞誌より)

この文章からその駆動方法を判断すると、前輪に巻いた組みひもを巻き上げることによって、前輪の中に組み込まれたゼンマイ仕掛が、手をゆるめることにより動き出す仕組みのようである。と解説した。

その後もいろいろな外国の文献を見ているが、いまだにゼンマイ仕掛けの三輪車を見ない。

最近では、この画を描いた絵師は、本当に現物を横浜で見て、それを忠実に描いたのであろうか?と疑っている。現物を見ないで、外国の本か雑誌に載っていた三輪車を書き写したのではないだろうか?とも考えている。

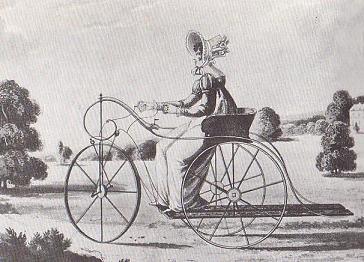

1975年発行の『King of The Road』Andrew Ritchie 著の146ページに自輪車に似たような三輪車が載っている。子犬は、一緒に描かれていないが、乗り手は女性で、構図もなんとなく似ている感じがする。この三輪車は、ピレンタム(Pilentum)という名の婦人用加速機で、1819年のものである。

駆動方法は、どうやら手足を使ったようだ。手で交互にワイヤーを引っ張り、それと同時に歩調をあわせるように足を下へ押し気味に踏むのである。自輪車の駆動方法は、はっきり分からないが、ピレンタムの方は画を見ただけで想像が付く。

さらに、『自転車の歴史』ドラゴスラフ・アンドリッチ著 1992年発行の30ページにも、構図はすこし違うが、同様の三輪車が掲載されている。

『King of The Road』Andrew Ritchie 著の146ページのピレンタム1819年

『自転車の歴史』ドラゴスラフ・アンドリッチ著の30ページのレディース・ホビー 1819年

1819年と言えば、ドライジーネが誕生して、2年目の年である。自輪車が描かれた時代の約50年前である。この三輪車と自輪車が同じものであるならば、恐らく、現物を見たのではなく。西洋人が持ち込んだ本か、雑誌を見て描いた可能性が濃厚になる。

同じもの、或いは、最初に解説したようにゼンマイ仕掛けの三輪車かの判断は、この画を見比べて、皆さんが決めてはどうだろうか?私は、正直のところ結論を出すことが出来ない。あえて、結論を出すなら、現物は見ていない方に、いまは賭けたい気持ちである。

「やはり幕末に自転車は来ていた!」というタイトルをつけたのは間違いかも知れない。今は少し反省している。

参考資料:

●『横浜開港見聞誌』 玉蘭斉貞秀〈1862年刊行本 復刻版)/名著刊行会/

●「やはり幕末に自転車は来ていた!」 大津幸雄

日本自転車史研究会機関誌 ”自轉車”№20 昭和60年3月15日発行

●『自転車の歴史』D、アンドリッチ著 平成4年 ベースボール・マガジン社

●『King of The Road』Andrew Ritchie 著 1975年発行

|