2.テモテの同伴

それから、おそらく故郷のタルソスに寄ったと思われます。そして四八年の春 おそくには、キリキアの峡門を越えて、デルベに着きました。さ

らにリストラを訪問しました 。このリストラには、前回パウロが導きましたテモテの一家がいました。ここで、テモテを連 れて行くために、ユダヤ

人の手前、パウロは彼に割礼を授けました。そのテモテと、それから後の旅行を共にすることになります。このようにして、パウロたちは、小ア

ジアを西に旅する のです。

パウロは二人の弟子を連れて行くことになったわけです。一人はローマ市民の シラスで、もう一人はこのテモテです。彼は教育があり、生ま

れつき敬虔な性格の持ち主であ りました。彼はギリシア語を話すことができましたし、書くこともできました。ですから、パ ウロの手紙を書き、

パウロにしたがってついて行き、最後はローマにまでも行きました。

さて、パウロは、第二、第三回伝道旅行の地図をご覧いただくと分かるように 、ピシデヤのアンティオキアから、アパメア、コロサイ、ラオディ

キアを通りエフェソに通じる幹線道路を経まして、エフェソに行こうといたしました。しかし、この計画は、聖書によると、聖 霊により禁じられたた

めに、進路を変えました。フリュギア・ガラテヤ地方を通り、ミシアの地方にきました。そこで、再びイエスの霊により禁じられたために、ビティニ

アを避けて、ト ロアスに着きました。

ここで、パウロがアンカラに行く途中でカッパドキアにより、しばらく、カイセリで牢獄につながれたという説があります。どうしてそうなるのかよ

くはわかりませんが、カッパドキアに寄り道をし てみようと思います。また、ペトロの手紙一にはその一章一節にカッパドキアの地名がでてきま

す。それから、紀元二世紀ころに、ここからエルサレムを訪ねたアレキサンダーという主教の名前が残っています。

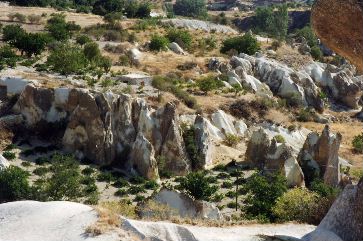

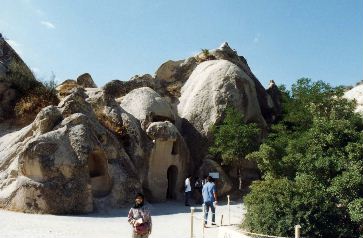

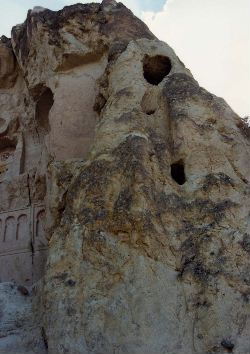

まず 写真1、2、3、4、5、6 は、カッパドキアの奇岩です。 写真7、8 は、岩でできましたウチヒサールの城塞を遠くから見たものです。つぎ

はカイマクルの地下都市 を見ましょう。迫害にあったキリスト教徒はここに隠れて住んでいました。中に一万五千人も の人が住めたのだそうで

す。 写真9 は、その地下都市にはいるところです。 写真10は、その内部のワイン・セラー、 写真11 は、通風孔、 写真12 は、台所という具

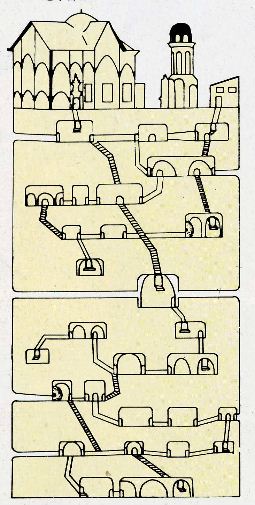

合です。 以上は、カイマクルの地下都市の紹介ですが、もう一つのデリンクュの地下都市の構造は、写真13のようになっています。 写真1

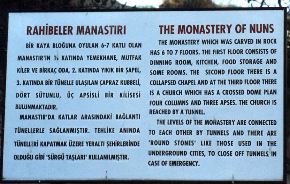

4、15は、ギヨレメの野外博物館の入り口です。その中に入りまして、写 真16 は、女子修道院の表示であり、写真17は、その修道院です。

その構造は、六階から七階になっています。一階は、食堂、台所、食物貯蔵所、小部屋です。二階は、崩れた礼拝堂になっています。三階、

四つの柱と三つの奥室のある教会になっています。トンネルにより、ここに来られるようになっています。他の階にも、トンネルにより、通じてい

まして、丸い石が置かれており、緊急時には、それでふさぎました。それは、地下都市に見られるものと同じです。

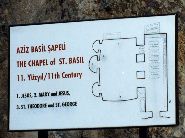

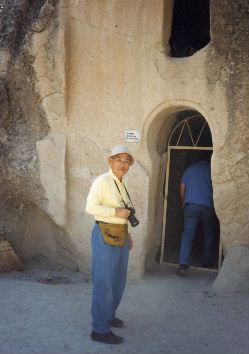

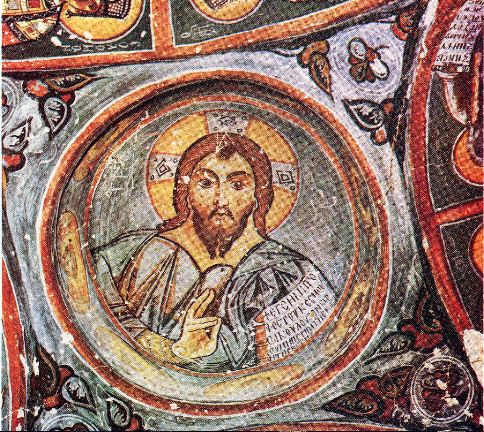

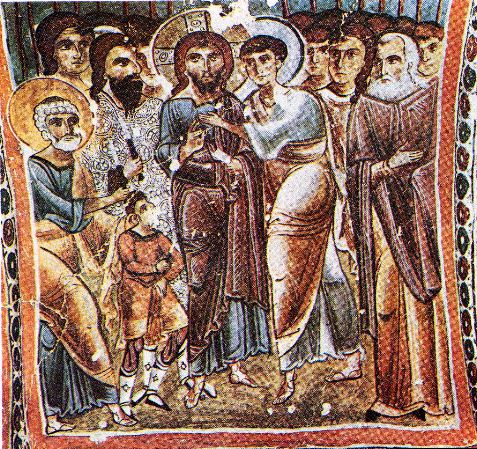

さて、いろいろな教会を見てみます。写真18、19は、聖バジル教会の案内図と教会です。写真20、21は、リンゴの教会の案内図とその教

会です。 写真22、23 は、バーバラ教会の案内図とその教会です。写真24、25は、教会の内部の壁画であり、一つは、イエスであり、もう一

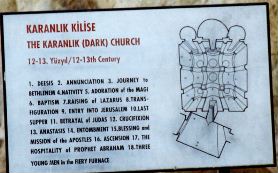

つは、聖ジョージと聖テオドールを描いたものです。写真26,27、28 は、暗闇の教会の表示とその教会の入り口です。中には、写真29、30

のようなキリストや、ユダの裏切りなどの壁画があります。写真31、32は、さんだるの教会の案内図と教会です。写真33は、蛇の教会にある

コンスタンチヌス大帝と母ヘレナの壁画です。わたしたちを案内してくれましたトルコの回教徒の青年がこんなことを言っていました。日本からた

くさんの観光客がやってくる。その人たちは、自然のもたらしたカッパドキアの奇岩をみて驚く。しかし、教会の中に描かれ

た壁画には、なんの興味を示さない様子をみて、自分は驚くというよりも、がっかりすると。

復活したイエスを伝えるために、弟子たちは各地に散らばって行きました。ナジアンゼスの聖グレゴリウス、ニサの聖グレゴリウス、聖バシル

といった、カッパドキアにはキリスト教の歴史上重要な役目を果たした人物が出まして、中央アナトリアには、迫害にもめげず、キリスト教が急

速に広まり、教会や修道院が次々と建てられていきました。コンタンティヌスが皇帝になり、三一三年に、キリスト教が公認され、迫害はやみ、

キリスト教はますます広まって行きました。

ところが、偶像崇拝に反対する動きが強まり、七二六年にその禁止令がでて、教会や修道院の受難の時代を迎えました。約百年後の八四

三年に、それが撤回され、カッパドキアの教会に見られるイコンや聖書の教えを描いたフレスコ画の多くは、この偶像禁止令が解かれてからの

ものです。

前にさかのぼりますが、七一七年に、イスラムがアナトリアを侵攻します。カッパドキアの洞窟はイスラムからの避難場所となりました。やが

て、セルジュク・トルコ、ついでオスマン・トルコの時代を迎えますが、これらの時代には、イスラムはキリスト教には寛容でありました。 ところ

が、一九二三年に、多くのギリシアのキリスト教徒は、第一次世界大戦で勝利をおさめた国々の拙劣な外交政策の犠牲になり、トルコ共和国

の成立とともに、五万人ものキリスト教徒が犠牲になり、残っていたギリシアのキリスト教徒は、トルコにいることができなくなりました。その世

紀最大の悲劇といわれるものです。そのため、教会をはじめとして、多くのものを放棄して、トルコを去りました。そのため、もとの教会名ではな

くて、トルコの人たち勝手に名前をつけました。たとえば、リンゴの教会というのは、壁に描かれているイエスの手が、リンゴに似ているところか

ら、リンゴの教会という名前をつけました。