ボクたち同様に2往復頑張ったY子さんも大きめのおむすびを2個ぺろりと平らげていた。

運び込まれた氷が氷室のそばに山積み。

これが氷室の内部。オガクズが断熱材である。

しかし、これだけでお祭りは終わらない。

およそ150Kg?(計測不能)の氷を強者たちで運びこもうという。ナゼか貧弱なボクも友人Nさんも隊員に加わる。同行のY子さんもチアガール?としてボクたちを盛り立てる。

氷室の近くでは大鍋に「猪汁(ししじる)」がぐつぐつ。

全身雪まみれになりながら大きな氷をロープで引っぱって行く。

どれだけの時間を要しただろう、みんなが全身から熱い蒸気と汗を発散させながら、氷室まで辿り着いたとき、幾人かは雪に倒れ込み身動きできないほどだった。史上まれな(?)でっかい氷を出迎えてくれた沸きたつ歓声が、この祭りの全てだった。

この日一番の大物が運び込まれた。この巨大な氷は氷室の大黒柱と呼ばれる。

氷室の傍で記念撮影した後、おのおの下山を開始する。

時計の針は14時40分。氷室に着いてから5時間以上が経過していた。

下山の所要時間はおよそ1時間20分。

登山口に帰り着くと暖かい「生姜湯(しょうがゆ)」が振る舞われ、疲れた身体に生気が呼び戻される。

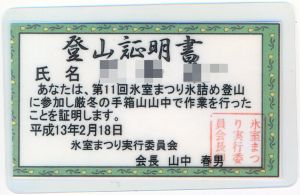

また、パウチシートに収められた「登山証明」も嬉しいご褒美である。

お鍋の中は、心を温める「生姜湯」。

参加者に発行される「登山証明書」。

ふだんの山行きとちょっぴり変わったボクたちの冒険は終わった。

疲れた身体を湯船に沈めながら、、、、「さて、参加した意義はつかめた?」と、自分に聞いてみる。

ぼうっとして回らない頭で思うのは、5ケ月後の「氷室祭り」、掘り出しの日。

自分たちで詰めて、自分たちで掘り出す、そして自分で自分に冷たい氷を振る舞いながら、あの雪の中で「よくぞ頑張ったよね、、、」と、自分で自分を褒めてあげる。

その時、ボクと一緒に2往復した本川村の中学生たちの屈託ない笑顔が、夏に掘り出されるだろう氷を目の当たりにしてどんなに輝くのか、、、

答えはきっとその時に見つかるだろうと、今からわくわくしてやまない。

備考

今回詰めた氷を掘り出す「夏の氷室まつり」は7月15日に開催される予定です。

ここに紹介した氷室は、高知県土佐郡本川村の「手箱山(てばこやま)1806.2m」の山腹にあります。

かつてこの辺りの氷室(正確な場所は同定できていない)におかれた氷は、毎年6月朔日(旧暦)、未明の早飛脚により土佐藩主に献上されていたという史実に基づき、本川村・氷室まつり実行委員会が1991年より再現したものです。今回で11回目になる氷室まつりは本川村の一大イベントになっています。