10分ほど息を切らせて坂を上ると、杉の成木や若木の植林の切れ間から背後の山なみが美しい。白髪山やきびす山の稜線が横たわっている。また、登山道右手の山腹には目指す鎌滝山がいだく岩壁があちこちに眺められる。ここで道は竹藪の縁をかすめて折り返しながらジグザグに登ってゆくことになる。このあたりで標高は約870m。

林道を喘いで登りながら背後に目をやると、工石山、大森山などに励まされる。

林道から急登を15分ほどで丸木で作られた指標のある分岐にたどり着く。

左に行けば、すぐに尾根にとりつき、やや急坂だが割合自然豊かで快適な尾根道になる。

一方、矢印通りまっすぐ行けば雑木林をぬけ、右手に見える大岩の上に出て折り返し、派生した小さな尾根を登り、ホウの木の広い落ち葉を踏みながらアセビの小さな群落を抜けて尾根に出ると、道は結局、合流する。

余談だが、各種ガイドブックや一般には分岐をまっすぐに行く道をすすめているが、私ならこの分岐で左手にとり尾根に出て歩くことをおすすめする。尾根の方が格段に山歩きらしい雰囲気を持っている。

ちなみに尾根に出れば伐採跡で展望も開ける。

尾根の伐採跡からの早明浦ダム湖の眺めも格段である。まして歩行時間もさほど変わらない、どちらでも尾根の合流点(標高約990m)まで10分あまりである。

尾根の伐採跡で広がる風景。手前眼下に登りはじめた大淵の集落、すぐ向こうにとてつもなく水を蓄える早明浦ダムがある。

尾根で道が合流してからはアセビの目立つ尾根を行く。檜などの植林の間からは嶺北の山々が見え隠れする。

何度かわずかにアップダウンしながら行くと目の前に急な岩場の上りが現れる。ゴツゴツした岩のヤセ尾根を、木の根を引き寄せながら5分足らず登ると右手に大岩がそそり立っている。見上げると岩肌のツツジが美しい。

この岩は窓ケ岩(まどがいわ)と呼ばれ、松が根をおろす岩場の上は絶好の展望所である。

岩場の標高は1015m。ここまで、尾根の合流点から15分程度。

窓ケ岩に立つと、その展望に息をのむ。松におおわれ、夏場でも格好の避暑地であろう。

窓ケ岩の上は4畳半ほどの広さで、平らなうえに木陰もあり、岩場の縁にたてば見事な展望が得られる。

目もくらむような高度感の岩場から東を見れば、真正面にきびす山、白髪山が。そして眼下には細々と暮らす屋所の集落が俯瞰できる。

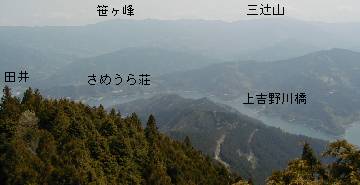

転じて、右手(南西)には岩躑躅山(いわつつじやま)が目の前に、南眼下には土佐町田井地区が、その向こうには右から左へと土佐山村工石(前工石)、三辻山、笹ヶ峰、国見山と屏風のごとく山並みが続く。

南東にはゆとりすとパークの風力発電が見て取れ、かすんではいたがその奥に向けて杖立山、梶ケ森などが指呼できる。空気の澄んだ季節なら、遠くに剣山系の山々も。

岩場の上で、ゆっくりとお弁当を広げたい気分にさせてくれる。

窓ケ岩から南を望む。

さて、いつまでも憩っていたい窓ケ岩を後に、再びヤセ尾根を登ることにする。

この辺り、尾根にシャクナゲの木は多いが、つぼみは少ない。

小さなピークまで登り切り、少しだけ下る。右手前方に鎌滝山の頂がちらちらと見えてくる。

頂上の岸壁が見えだすと最後の上りである。ここまで窓ケ岩から5分あまり。山頂までも同じく、あと5分あまり。

なお、私はこの付近で、帰途に小さなマムシと出会った。マムシ(ハメともハミとも言う)は登山道のすぐ脇でとぐろを巻いていた。

そっと近づいたのだが、気配を感じて逃げ去ろうとするマムシ。

標高1000m付近でも5月になり暖かくなると、すでに冬眠から眼覚めていたようだ。湿った植林や草むらなどではそれなりに注意しているのだが、乾いた尾根の痩せ地で出会ったので少々驚いた。

マムシは、1匹いれば付近に番(つがい)がもう1匹居るとも、あるいは7匹は居るとも言われる。踏みつけたり不用意にさわったりしなければ咬まれることもないとは思うが、急坂で木の根を掴む際などは充分に注意してほしい。

「毒ヘビの咬傷について」は、戸中山のページで別ページをさいて詳しく記述しています。

是非ご覧ください。なお、このページから直接そのページを読むには以下をクリックしてください。

「毒ヘビの咬傷について」