頂上には嶺北ネイチャーハントによる立て看板があります。

「山と渓谷社」による「高知県の山」と「中国・四国の山」では高知県勤労者山岳連盟の大森義彦さんが「笹山」と書かれているポイントのことです。

ちなみに、そのガイドブックでの小桧曽山は京柱峠からの登山道を尾根に出ると東側に位置し、そこには「大豊町西峯(にしみね)青年会」が設置した小桧曽山の立て札があります。地図上では高知県物部村と徳島県東祖谷山村との境界に位置します。

したがって、両者の間には直線で500m程の距離差がありますので、登山の際には地図で充分確認をしてください。

小桧曽山 1995年7月29日

高知県大豊町豊永から狭い国道439号線を車で辛抱強く行けば、徳島県東祖谷山村との県境にある「京柱峠」に出る。ここがこれから登る小桧曽山の登山拠点である。

国道439号線は幅員が狭く土砂崩れ等で度々通行止めになることも多く、地元では「酷道よさこい(439の語呂合わせ)」とも言われる。「京柱峠」からの景色はのどかで四国でも有数の峠と言えるだろう。峠には近年立派な茶店が建ち、疲れたドライバーを慰めてくれている。

しかし、この当時にはまだ茶店はなく、ひっそりとした峠に車を止めて友人と二人早朝の登山を開始した。

峠から徳島側の林道を少し行ったところに登山口はある。

夏の早朝の山道は朝露で雨後のようである。あっという間に靴はびしょ濡れになった。

気にせず少々きつい坂を登っていくと手作りの木のベンチに出会う。そこで最初の休憩をとり西に目をやると見事な雲海の向こうに梶ヶ森がぽっかりと浮かんでいる。通ってきた大豊町西峰や豊永の集落はまだ霧(ガス)の中で眠っている。

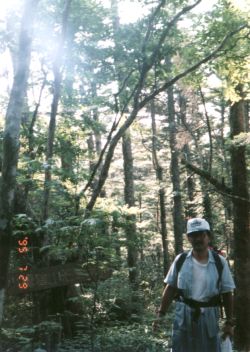

植林の多い県境伝いの登山道をしばらく行くと初めての分岐に出会った。県境沿いの山道から逸れて右に山腹を縫う小道へは「原始林経由で山頂」とある。当然「原始林経由」で山頂を目指した。

登山道で樅の木の群生林に出会った。看板には「小桧曽山樅千本」とある。

3分の2ほど登ったところで向かう笹の稜線が見えてきた。

ところどころ這うような登りでは、背中の荷物のせいもあり少々息を切らしたが、概してアプローチ全般はそうきつくない。

ただ、稜線に近くなると笹が一挙に深くなる。

おかげでこの日は朝露に濡れて水をたっぷり含んだ腰までの笹をかき分けての最悪の行軍になってしまった。

稜線上の山頂は狭く、三角点と嶺北ネイチャーハントの看板があるだけ。

汗と朝露でびしょ濡れになりながら笹をこぐと、程なく稜線に出る。

ここからひとまず右手(西)に進路をとり1524.7mのピークを目指す。

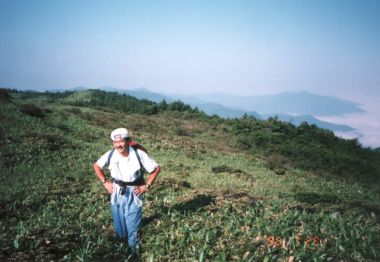

やや笹は深いが山頂まではすぐである。山頂は狭いがぐるりと展望は良い。

記念撮影だけして休む間もなくふたたび機材を背負い来た道を引き返す。

先ほどの分岐を今度は真っ直ぐ土佐矢筈山に向かう。

稜線の笹原は気持ちが良い。ところどころ茶色く散在するのはコメツツジ。右下にはまだ雲海が消えないで残っている。ちなみに、ズボンが朝露でびしょ濡れなのがおわかりいただけるだろうか?

分岐から土佐矢筈山への笹原の縦走路は爽快で足取りも軽くなる。

コメツツジの花時はとうに過ぎていたが咲遅れた白い花がところどころにまだ残っていて、疲れを忘れさせてくれる。

箱庭のような景色に小さいが可憐な白い花は、盛期ならきっと見事なことだろう。