山中にはいたるところに見事な石垣があり、地面にはおにぎりのように丸い石が散在し、苔生した年代物の手水石も見える。ここはかつて白皇権現があったところで、井戸の跡や拝殿の石段なども認められる。白皇権現(*2)は、四国霊場38番札所「金剛福寺」の「奥ノ院」であり、熊野三所権現や白山権現、白皇権現などを勧請した金剛福寺から、足摺修験や白皇修験などの真言系修験(*3)が発展し、白皇山を対象とする山岳信仰が白皇権現の成立に大きく関わったといわれる。白皇権現は明治維新最大の悪法「神仏分離令」により廃寺退転し、白皇神社となって住職は神主に転向したが、後に白山神社に合祀されて山を下った経緯がある。

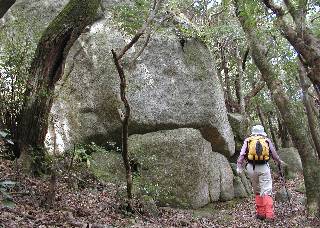

法螺貝を手に兜巾(ときん)や篠懸(すずかけ)を纏った山伏の活躍していたその頃に、「謂われ」のあった大きな烏帽子岩が登山道の右手に見えてきた。この岩が、白皇権現そのもの、つまり「神石」であったといわれ、昭和52年の白皇神社跡調査により、この神石につらなる拝殿跡などが確認されている。ちなみに、この烏帽子岩は上から眺めると鮫の頭のようにも見える不思議な形の大岩だった。

(*2)白皇権現は「普門院」とも、「快蔵院」ともよばれ、山伏修験寺であった。

(*3)真言宗系の修験を当山派といい、天台宗系の修験を本山派と呼んでいる。真言密教の金剛福寺の奥ノ院であれば当然「当山派」と考えるのが普通だが、当山派の根拠である南光院の支配下に入っていないのが俗に言う足摺修験の特徴であり、「近世土佐の修験(広江清著)」にあるように強いて言えば「当山派足摺系」ともいえよう。土佐の修験を語るうえで非常に興味深いものである。

白皇権現跡を歩くと、右手に大きな烏帽子岩、これがご神体とも言うべき神石である。

烏帽子岩を通過するとほぼ同じ勾配でヒノキ植林の中を登ってゆく。

まもなく植林を抜けて照葉樹林帯に入ると、登山道に赤い花が一輪落ちていた。見上げると傘のようなヤブツバキが立っている。そばにはマメヅタの張り付いたタブの木やごつごつしたアカガシの古木がある。オガタマノキやアラカシなどの大木にはツタが絡みつき、辺りはまるで亜熱帯のジャングルのようで、異国にきた感すらある。

暖温帯の林を登る。遊歩道沿いには補助ロープが張られている。

前回はここで無念の撤退をしたのが思い出される。

あの時は登山口から雨中の歩き出しだったが、この辺りまで来たとき、雷鳴と凄まじい豪雨に見舞われ、瞬く間に登山道は川となり、その流れに乗って一匹のまるまるとしたマムシが足もとを流れて行ったのが昨日のように思い起こされる。自然は気紛れなもので、今日は何事もなかったかのように穏やかで、まるで別人のように私たちを迎えてくれる。

やがて、急な坂の直登になり、左上に大きな岩がたくさん現れると、登山道の左手に見上げる巨石が現れる。

まるで巨人が積んだキュービックパズルのような巨石の群れは、この足摺半島にある「唐人駄馬遺跡」を彷彿とさせる。

花崗岩塊が巨石文明やストーンサークルを思わせる「松尾唐人駄馬遺跡」からは、大分姫島産黒曜石からなる石鏃や、押方紋土器、縄文土器などが出土しており、縄文時代早期から弥生時代にかけての遺跡として古代への夢をかき立てられる場所なのだが、ここの巨石もそのひとつであろうか。照葉樹林を縦横に駆け抜けた縄文人たちは、唐人駄馬から目と鼻の先に位置するこの白皇山の頂きにも立って、雄大な太平洋を眺めていたに違いない。そう想像すると古代が案外間近に感じられて、今ここに縄文人と並んで立っているような錯覚にさえ陥る。唐人駄馬や白皇山を駆けた縄文人の血が私の脳裏にそんな楽しい想像をさせるのである。

まるで巨石文明の遺跡を思わせる花崗岩の巨岩。

巨石の右手を巻き込み、岩の上に出るとなだらかになり、すぐ左手に三角点が見えてきた。白皇山の三角点名は「佐田山」。三等三角点で、標石のそばには国地院の標柱が立っている。樹木に遮られ展望は望めない。

三角点から北に踏み跡を辿ると、すぐにトタン張りの社が見えてくる。ここは石鎚神社で立木には注連縄が張られ、自然石を舟形に彫り込んだ手水鉢や戦前の改築記念碑などがある。

「佐田山」三等三角点にて。

ここから社殿の裏手に上がる踏み跡を辿り、落ち葉の絨毯を踏みながら登れば忽ち山頂に出る。

約12畳くらいの平らな山頂にはアキノタムラソウやツワブキの花が咲き、片隅の大岩の上には石鎚神社の祠が祀られている。その岩のもとには苔生した手水石が雨水を湛えている。祠の立つこの岩は、かつて修験華やかしき頃の、護摩壇跡である。

白皇山山頂。岩上に祠が祀られてある。

祠のある大岩の左手から裏に回ると、大きな花崗岩の断崖から見事な眺望が開ける。目も眩む高度感のその先には、河岸段丘に拓けた津呂駄馬の集落や、藩政時代に鯨や異国船を見張った稲荷崎などを見下ろし、雄大な太平洋や沖をゆく船を眺めることができる。半島に打ち寄せる白い波頭や水平線まで広く青い海の広がりの向こうには、遠く遙か室戸岬方面がかすんでいる。複雑に入り組む海岸線をしばし眺めてから、2度目の挑戦にしてようやく立った山頂を後にして、晴れ晴れとした気持ちで山を下りた。

山頂から見下ろす駄馬の集落。