だからそんな1年を振り返りながらゆっくりとたった一人で静かに山を歩いてみたいと思い、それなら平日にしかも奥深い山へと、久しぶりに休暇をいただいて一般にはあまり知られていない玉取山へと向かった。

玉取山に登るには、兵庫山方面からの縦走、あるいは山頂の北西にある上猿田集落からのルートなども想定されるが、今回は、佐々連尾山や大森山登山でお馴染みの猿田峠から県境尾根を西に向かうルートで山頂をめざすことにした。

また、猿田峠までのルートについては、白髪隧道の南口(*大森山のページを参照)あるいは北口から鉄塔巡視路を辿るコースが一般的だが、今回は愛媛県側の山腹を走る林道を回遊コースとして使用した。

高知県本山町吉野から吉野川の支流「汗見川」に沿って県道264号線(坂瀬吉野線)を北に走り、標高970mあたりで県境を貫く「白髪隧道(白髪トンネル)」を愛媛県側に抜ける。トンネルを抜けてから1Kmほどで左手に林道入り口が現れる。

林道入り口には「水源かんよう保安林」の看板や「愛媛県指定天然記念物、桂・いたやかえで、これより1200m」と書かれた伊予三島市教育委員会の標柱が立っている。

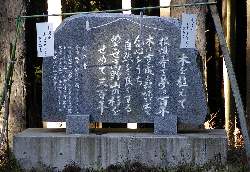

ここから林道に入り約1Kmも走ると分岐があり、ここでは平成10年に建てられた真新しい石碑が人目を惹いている。

今回は、この林道分岐から左手(西方向)に歩き始め、猿田峠から玉取山山頂を経て右手の林道(東方向)から帰ってくることにする。

(なお、玉取山まで稜線のピストン(往復)を計画した場合、林道を終点まで車で行けば猿田峠は目の前だが、季節によっては草が茂り車での通行は困難な場合もあるので注意が必要である。)

林道分岐にある石碑。この山に植林事業を興した先祖を讃える碑であろうか「木を植えて〜」と刻まれている。今回の玉取山登山はこの石碑のある林道分岐(三叉路)を起点にした。

さて、林業作業車などの通行に邪魔にならない場所を選んで駐車し、ザックを背に林道分岐から歩き始めると、2分も経たないうちにいきなり大きな木と出くわす。

林道右手の山側で森の主(ぬし)のごとくデンと聳えている巨木は、これが愛媛県指定の天然記念物「玉取山の大カツラ」である。

このカツラは、目通り(地上130cmでの幹周)が15mもあり、樹高は約30mもある。

一部トチの木が着生してはいるが、ここにあるカツラは紛れもなく四国一であり、高知県大川村小北川の大カツラ(幹周13.8m、樹高25m)と並んで西日本を代表するカツラの巨木である。

平成元年の第4回自然環境保全基礎調査「巨樹・巨木林調査」(通称、緑の国勢調査)では、全国19位、カツラの木の部門では全国順位堂々第2位(*)に挙げられている。

なお、カツラ(桂)の木は、春の新緑秋の黄葉ともに美しく、その材は耐久性に富み、船・机・楽器・まな板・下駄・櫛・鉛筆などに用いられている。

(*)当時の第1位は岩手県軽米町の「古屋敷の千本カツラ(幹周り15.33m樹高25m推定樹齢600年)」とされており、現時点では山形県最上町「権現山の大カツラ(幹周り約20m、樹高38m、推定樹齢800年)」が日本一とされている。

愛媛県指定天然記念物「玉取山の大カツラ」。主となる幹は2本でその周りを無数のヒコバエが取り囲んでいる。かつて周りには柵が張り巡らされていたのであろう、コンクリートの支柱が、今では不粋としか言えなく放置されている。

ところで、このカツラの近くには同じく天然記念物の指定を受けたイタヤカエデの大木もある。

先のカツラの木とは林道を挟んで反対側のスギ植林へと下りて150mほど行くと、愛媛県下最大のイタヤカエデとして昭和29年に天然記念物の指定を受けた「ごぜんのイタヤカエデ」が立っている。

このイタヤカエデは幹周り4m、樹高は約15mで推定樹齢は250年ともいわれている。

イタヤカエデは、板(イタ)葺きの屋(ヤ)根のように雨が漏りにくいほど葉が良く茂るところからイタヤカエデと名付けられたといわれ、その材はスキーやバットなどにも使われている。

このイタヤカエデ、山を歩く私たちにとってはお馴染みの木だが、それでもこれだけ大きな木にはそうそうお目にはかかれない。

しかし残念ながらこの巨木には大枝枯損の跡があり、またヤドリギが繁茂したり苔が多量に張り付いていたり、巨樹という肩書きとは裏腹にその姿は痛々しく、陽光を遮って周りを取り囲む植林など周囲の環境とともに将来が懸念される。

イタヤカエデの巨木。しかし、痛々しい姿と周囲の環境には目を覆いたくなる。

ところで、2つの巨樹が育まれたこの森は、古くから「ごぜんの森」として崇められていたようで、辺りには次のようなとても哀れで悲しい物語が伝えられている。

昔、上猿田の集落には、とても仲の良い二人の姉妹が住んでいた。

ある年、その娘たちの家は兵庫山に近いごぜんの森で焼き畑を行い粟(アワ)を蒔いたところ、秋には立派な粟が実ったという。

そこで姉妹は両親とともにごぜんの森に出かけ、大喜びで粟の穂を刈り始めた。

しばらく刈り進んで、ふと畑の中央を見ると、2メートルほどにも伸びた大きく立派な粟の穂が見えたので、二人の娘たちは喜び急いで駆け寄り先を争って粟の穂に鎌をかけた。

ところがあわてていた二人は、なんと、過ってお互いの首に鎌をかけ力の限り引っ張ったため、二人の首はころりと切り落とされてしまった。

両親はこれを見て大変悲しみ、二人の亡くなった所に桂の木を植え、小さな祠を建てて娘たちの霊を慰めたという。

爾来、村人たちはこの地をごぜんの森と呼んで畏れたが、両親の植えたという栃の木と桂の木は、ぐんぐん太り続け、今では天を突くほどに大きく成長し、天然記念物に指定されるまでになったといわれる。

(参考−ごぜんの森の物語を秘めた桂の木−「伊予三島市の歴史と伝統」より)

さて、カツラの木やイタヤカエデを見学した後、あらためて林道を歩いて行く。

久しぶりの山歩きに足慣らししながら、真っ白に霜の降りた林道を登って行く。

カツラの巨木からおよそ10分ほど登った辺りから林道は背丈ほどのカヤ(ススキ)などが繁茂しているが、ヤブというほどではない。

カヤの間からは後方に玉取山の山腹を、前方には大森山の峻鋭な山容を見上げながら、なだらかに猿田峠方向へと向かう。

猿田峠に向かって林道を進む。こんな林道も季節など場合によっては草が繁茂しておうおうにしてマイカーでの通行が拒まれる。この時は、この先で背丈ほどのカヤが路面を覆っていた。

歩き始めた林道分岐からおよそ20分、林道は終点になり、ここからは真っ直ぐに正面のスズタケの中の踏み跡を辿って猿田峠をめざす。

スズタケには少々難儀するがそれもほんの1分あまりの辛抱で猿田峠に立つ送電鉄塔のもとに出る。

猿田峠の北側に立つ送電鉄塔から東に大森山を望む。

鉄塔からは送電鉄塔巡視路を右(南)に行けばすぐに猿田峠の最高標高点であり、大森山と玉取山を結ぶ稜線に出る。

ここを更に南に越すと峠を挟んで南に立つ住友共電の鉄塔が見えるとともに、大森山やその西の佐々連尾山へ向かう時に辿ったあの峠の雰囲気が甦ってくる。

峠にある2つの鉄塔が短いスパンで肩を寄せ合うように立つのも、この峠が如何に急峻な地形であるかという証拠であろう。

登山道から南には、奥工石山や白髪山の展望が終始広がっている。