伊丹近辺の猪名川渡し

ここでは、中国大返しで通った可能性のある渡しの内、伊丹・尼崎の

「猪名川の渡し」を考えてみる。

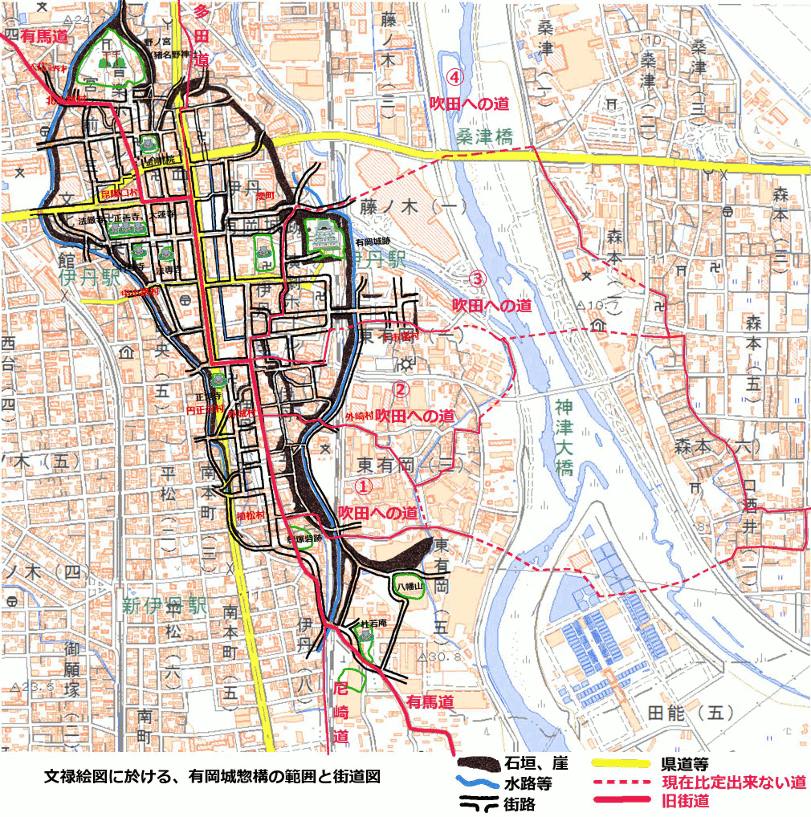

【渡渉候補地】

津戸中道(高田−戸ノ内)と西国街道(辻村−下河原)以外を明治時

代の地図と、絵図と、現代地図より探る。

渡渉可能地点の条件は、

1.絵図の道が川を挟んで両側にある、又は渡しの記述が有る。

2.明治の地図で、川を渡っている道、又は橋がある。

上記2点とした。

3.現代の地図にその地点を比定した。

右図参照。

津戸中道(高田−戸ノ内−庄本)以外は徒渉可である。

4.現在の水深を測定し別表に付加した。

(津戸中道のルートが舟渡であることの確証を得る為。)

5.「津門中道」から上流(北)へ「西国街道」までとした。

【結果】は別紙の表に掲げた。

「猪名川の渡し」PDF 「猪名川の渡し」(Excel)

を参照して下さい。

表の説明。

・河川別、年代(絵図、地図)別、渡渉地点名。

・藻川と、猪名川の二川部分だけとした、絵図によっては、

現「駄六川」も猪名川の分流ととして書かれているが、

ここでは無視した。

又、明治より前の時代、藻川と分流後の猪名川は、現在の

旧猪名川に当たると思われるが、その流路の比定が難しい

ため、渡渉地点名は適当に付けた。

・川の両側の村名(町名)を”−”で結び渡渉地としている。

(該当なしは”−”だけ)

・当時の渡渉地点と思われる場所に一番近いと思われる現代

の地点をあげた。

・絵図、地図は

1、明治の地図(明治42測地)

2.天保国絵図(天保 6年(1835)下命、同 9年(1838)完成)

3.元禄国絵図(元禄10年(1697)下命、同15年(1702)完成)

4.慶長国絵図(慶長10年(1605)下命。一部元和三年図)

5.現代の地図(2015年)

を使用した。

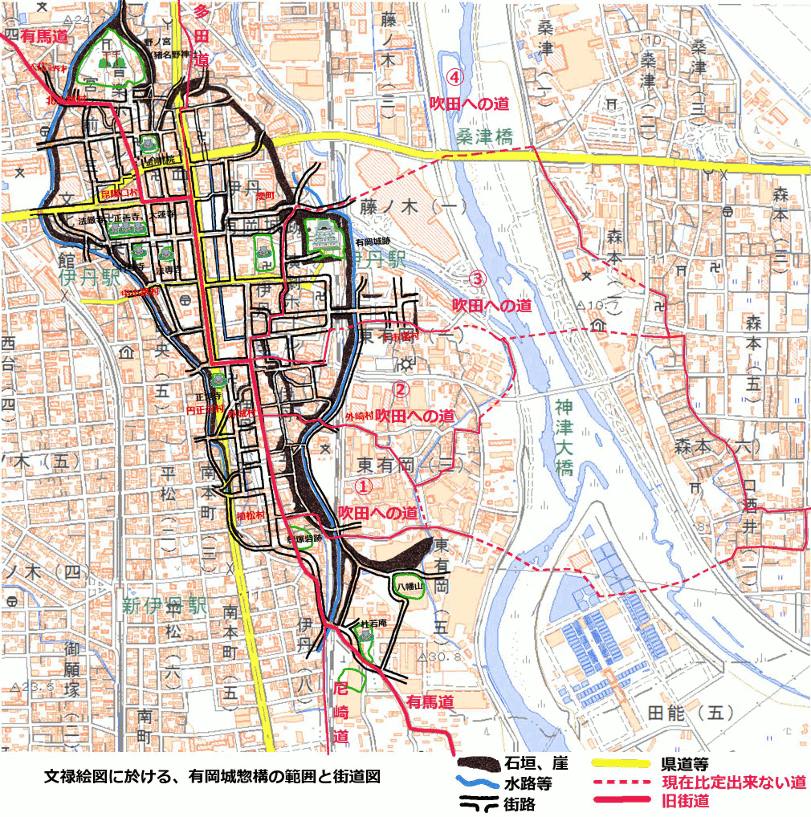

【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】

【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】

1.単に示威行動の為だけなら、距離を短くするか。

2.武器補給等の為なら、城中心部に入らざるを得ないか。

3.村重の反乱後、再建されていたであろう城は惣構だったのか、

城の位置と領域を検討する。

江戸時代(天保)に写した、文禄(1592-1596)絵図を用いた。

【結論】

上の図なら 8、

右の図なら 3「伊丹(下市場)ー森本」が第一候補である。

【参考資料】

国土地理院地図

伊丹古絵図集成

ホームページの先頭へ

【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】

【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】