そのうちのひとつである五在所ノ峯は、五在所ノ森とも五在所山とも呼ばれ、明治初期の地図には五在所森山、大正時代には五在所ノ森の文字が見える。

「コンサイス日本山名辞典」によれば、「御在所」あるいは「五在所」は「神や仏がいます所の意」とあり、当、五在所ノ峯も「南路志」には「御在所山」の名で見え、「高山也、村の右ニ有、山の八分より上ハ不能登、麓の人家より朔望に神酒を備へ祭る、毎月朔望の宵には山上に大鞁笛手拍子の音賑々敷聞ユ、又山神怒る事有時ハ山獄より大石小石夥敷崩れ落る声して里人甚恐る」(*1)と記されてあるように、里人に神の山として崇められていたことが窺われる。

そんな崇高な山には、高知県で「6箇所(*2)」だけに設置されている1等三角点本点があり、また、最近地元の方々の努力により登山道が整備されたとも聞き、友人の浜田さんに道案内を頼んで念願だった五在所ノ峯に向かった。もっとも、浜田さんに頼んだのは道案内の他に、車の提供、ついでに運転手だったのは気の毒ではあったのだが。

(*1)御在所山は高山で、村(金上野村<きんじょうのむら=現在の窪川町金上野>)の右手にあり、八合目から上は登るにあたわず、麓の民家から毎月1日と15日に御神酒を祭り、その晩には山の上から太鼓や笛や手拍子の音が非常ににぎやかに聞こえ、また、山の神が怒った時は、山岳より大小の石がおびただしく崩れ落ちる音がして、里人ははなはだ恐れた。

(*2)高知県に属する1等三角点本点は、東から、「装束山」「奥工石山」「工石山」「五在所ノ峯」「白滝山」「妹背山」の6山にある。

時間短縮効果の高い自動車道を利用して須崎東インターまで走ったあと、国道56号線をしばらく南下する。

やがて窪川町の中心部で窪川トンネルを抜けると4km余りで左手(東)に登山口が見えてくる。運動公園入り口からは1kmあまり、窪川生コンの近くにある。

国道沿いの登山口には派手な看板があるので、注意していれば見落とすことはないと思われる。

入り口には看板の他、この山での見所を紹介した「観光登山案内」や「大観峰これより2km、1時間30分」と書かれた指導標があり、入山者記帳用のノートも備えられている。

ちなみに登山口の看板には「大観峰(DAIKANBOW)」と書かれてあり、そこには特徴的な「絵」が描かれていて、下山後に納得、感心させられるのだが詳しくは文末に述べる。

さて、マイカーは登山口手前の待避所に駐車して、早速身支度を整える。

国道脇の登山口。立派な看板に驚く。国道標識には「窪川町峰の上」とある。

国道脇の登山口からは少しの間、林道(カロウト林道)を歩く。林道入り口から正面(東)にはめざす五在所ノ峯が見えている。

林道は入り口から十数歩でたちまち車両通行止めのゲートに出会うが、脇をすり抜け奥に向かう。

林道脇でフユイチゴが精いっぱい葉を広げているのを眺めながら進んで行くと、国道から7分ほどで林道の路肩に「マムシ注意」の看板が見えてきて、右手にトタン張りの小屋が現れる。

この小屋の傍らからよいよ山道に向かう。ここには「登山入口(あと1500m)」の道標があり、「炭素固定の森」の看板などが立てられている。

なお、このカロウト林道の終点はここより150mほど奥で、私たちは帰途にこの林道の終点に下りてくることになる。

林道脇の登山口。右手の小屋の間を抜けて右上の植林帯に入って行く。

黄色いミツマタの花を愛でてから、山道に入るといきなり急坂が始まる。

しかし、平成13年度のふる里再生事業により整備されたという登山道はよく手入れされており、急な箇所には補助ロープが張られている。

また、立木には親切に樹名板なども設置されている。

登りはじめは不粋な植林帯だが、花粉症に悩むY子さんにとってはそれがスギでなくヒノキなのは大喜びなのである。

植林帯の急坂を登る。右手にはロープが張られている。

山道に踏み込んでから5分あまりで最初の休憩所にさしかかる。坂の途中に丸太の腰掛けが用意されており、至れり尽くせりである。

休憩所を過ぎると植林の中にスダジイやコジイなどの照葉樹が混じり始め、アカマツなども多くなる。

登山道脇にはサクラやモミジなどの記念植樹が施され、中には四国霊場37番札所石本寺の名も見える。

照葉樹林に囲まれた尾根を行く。

やがて山道の両脇は照葉樹林になり、カクレミノ、ネムノキ、ユズリハなどの樹名板を眺めながら5分ほどで道は尾根の急坂になる。

この坂の途中で後方を振り返ると、北西方向に地蔵山や笹平山などのやまなみがのぞくけれど、そのほとんどが見慣れない幡多の山々で同定に苦労する。

5分ほどで急な坂を克服し、少しなだらかに進んで再び急坂になると、ヤマモモの木の脇を通り前方にわずかな伐採地が見えてきて、北に展望が開ける。

ここからは真下に金上野の集落や、吉見川沿いの田園地帯を見下ろし、窪川中心街の奥には仁井田川の田園地帯も広がり、その二つが注ぎ込む四万十川の蛇行も覗く。

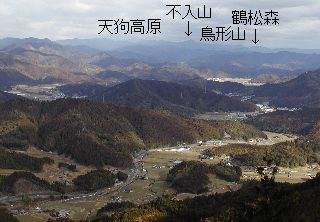

北には、幾筋も白い涙を流す鳥形山が見えて、その左手にはピラミダルに聳える不入山、また、右手前には対照的になだらかな鶴松森が横たわる。

更に天狗高原や源氏ケ駄馬、高研山、地蔵山と山々は西へ続き、折り重なるやまなみの素晴らしさに暫し見とれる。

もちろんここにも丸太の椅子がちゃんと用意されている。

なお、この展望所(伐採地)は別ルートとの分岐であり、私たちは帰途にここから左手(北方向)へと山肌をトラバースして林道終点へと下ることになる。

真下に金上野の田園地帯を俯瞰する。

伐採地で展望を楽しんだ後、再び登山道を進むと「山頂まであと500m(30分)」の道標が見えてくる。

この道標のある町界尾根にも展望所が整備されていて、ここからは佐賀町市野瀬の集落が眼下に見えて、その奥に佐賀町や大方町の山々を越えて遙か足摺半島が見えている。

しかし、太平洋の展望なら山頂からの見晴らしが勝っており、ここはノンストップで上に向かう。

登山道はここ(町界尾根の展望所)から山頂まで、ほぼ尾根沿いに窪川町と佐賀町との境界を辿ることになる。

展望所からは照葉樹林の中をなだらかに3分ほどで佐賀町へ下る道との分岐になる。

この分岐を右(南)に下って行くと岩屋地蔵(*3を参照)を経て佐賀町市野瀬の登山口に下りられるようである。

さて、佐賀町への分岐を過ぎると間もなく山頂手前の急な登り坂が始まるが、この坂の途中には「人像描画石」と名付けられた岩がある。

登山道の山手に作られた階段を数歩登ると正面に、「女の執念岩をも通す」と書かれた札が岩に根を下ろした木に取り付けられており、その奥に「人像描画石」と呼ばれる三角形の岩がある。

苔むした岩の表面には自然の割れ目とも人為的な彫りとも判断のつきかねる模様があって、見ようによっては「顎髭をたくわえ着物を纏った老人が右を向いている姿」にもとれる。看板には「人工か自然か御観賞ください」とある。

前述した佐賀町側登山道中にある岩屋地蔵には三尊形式の磨崖仏(まがいぶつ)(*3)が存在することもあって、この「人像描画石」も人の手になる磨崖仏と思えなくもないが、全体に人為的な痕跡が少ないこともあって、恐らくは自然の戯れと思われよう。

しかし五在所ノ峯は修験の山であり、同じく修験の地として有名な国東半島には及ばないにしても、他にも磨崖仏が存在しておかしくはないから、ひょっとすると山中には人知れず彫られたものが存在しているかもしれない。

(*3)摩崖仏とも書く。自然の岸壁や岩などに彫刻された仏像でインドや中国の巨大なものが有名。ここ五在所ノ峯の南麓にある岩屋地蔵の磨崖仏は「不動明王」「地蔵菩薩」「弘法大師」が線刻で描かれているという。

寄り道して人像描画石を眺める。右は問題の箇所のアップ。