妹背山 2001年7月28日〜29日

(2003年4月18日加筆訂正)

*妹背山は、標高は低いけれど島全体が山ともいえます。ここでは、まさしく標高0mからの山歩きを、沖の島入島からご案内します。

高知県の西端に浮かぶ「沖の島」への「山行き」は、この年の春からの私たちの計画のひとつだった。

しかし、事はすんなりとは運ばないもので、2週間前にこの島を目指して宿毛市まで出かけてきた時は梅雨の最中の荒天で撤退を余儀なくされ、実はこの日が2度目の挑戦だった。

前回辛苦をなめた4名に、今回は杉村さんも加わり、総勢5名のパーティーは宿毛市片島港から市営定期船「おきのしま」に乗り込んだ。

沖の島には毎日、朝6時半と午後2時の計2便の定期船が出航しており、妹背山登山だけなら日帰りも可能なのだが、「道草」の多い私たちは午後の便で沖の島に向かい、一泊して翌朝に妹背山を目指すことにした。

真っ白な船体に桜の花のワンポイントイラストがお洒落な、宿毛市営定期船「おきのしま」。

*以下に参考として、登山当時の定期船の時刻表と、新船が導入され運行時間が短縮された現在の時刻表とを載せておきます。なお、実際に出かけられる際には宿毛市のHPなどでご確認をお願いいたします。

宿毛市営沖の島航路・運行時刻表(登山時)

| 第1便 |

| 片島港 |

鵜来港 |

弘瀬港 |

母島港 |

片島港 |

| 6:30 |

7:35 |

8:15 |

8:30 |

9:50 |

|

| 第2便 |

| 片島港 |

母島港 |

弘瀬港 |

鵜来港 |

片島港 |

| 14:00 |

15:20 |

15:35 |

16:15 |

17:20 |

|

宿毛市営沖の島航路・運行時刻表(現在)

| 第1便 |

| 片島港 |

鵜来港 |

弘瀬港 |

母島港 |

片島港 |

| 7:00 |

7:50 |

8:20 |

8:35 |

9:25 |

|

| 第2便 |

| 片島港 |

母島港 |

弘瀬港 |

鵜来港 |

片島港 |

| 14:30 |

15:20 |

15:35 |

16:05 |

16:55 |

|

(2003年4月18日現在)

第2便だと、宿毛市「片島港」から妹背山登山口のある沖の島「母島港」までは、約26kmおよそ80分の船旅である。

片島港を出航して船室から東を見ると、美しい大月町の海岸が続いている。まるで遠足気分のように高鳴る胸をさえきれず、甲板に出ると、南には目指す沖の島がそしてなだらかな妹背山が、更に左手(東)の海上には蒲葵島(びろうとう)が見えてきた。

周囲2Kmの蒲葵島は大月町柏島と沖の島のほぼ中間にある無人島で、磯釣りファンにはこと著名な島である。この自然豊かな島はカラスバトの生息地としても知られ、実は沖の島にもカラスバトは生息しており、国の天然記念物であるその珍しい鳥との遭遇も今回の私たちのもくろみのひとつであった。

海に浮かぶ無人島「蒲葵島」。

さて、沖の島が近くなると、鵜来島(うぐるじま)や姫島(ひめじま)も見えてきた。甲板からは定期船のそばに二並島(ふたならびじま)が近づいてくる。

沖の島から船で約20分の所にある二並島は、見ようによっては海に浮かぶ巨大なタコのようでもある。その無人島のそばを船は通り抜けて、沖の島へと向かう。

沖の島は長宗我部時代には「興之島(おきのしま)」、その昔には「妹背島(いもせじま)」とよばれ、今昔物語には「土佐の国の南の沖に妹背の島とてありとぞ人語れり」とあり、兄と妹が島に漂着して生活したことが記されている。

二並島。右端の東のハナはイサギの釣り場として名高い。

足摺宇和海国立公園の美しい海原を走り、二並島が後方になると、沖の島の北端「烏帽子崎」をまいて、いよいよ沖の島「母島港(もしまこう)」への入港である。

現在沖の島の中心地である「母島(もしま)」は、かつては「茂島」や「藻島」とも表記されていた。

江戸時代、沖の島が土佐と伊予に二分されていた時、母島は宇和島藩に属していた。

元々土佐の領地だった沖の島に、戦国時代伊予の御庄氏が島の北西部に乗り込んで以来、この小さな島は明治7年に全域が高知県管轄となるまで、一時期は婚姻も禁じられた悲しい歴史を持っていた。

沖の島の国境争い(1645〜59年)では土佐藩の野中兼山の活躍が著名だが、しかし、当時土佐領だった弘瀬に「弘瀬浦掟」を作り、弘瀬の娘達に他所への婚姻を禁止したのも実は兼山だった。

*山と渓谷社の分県ガイド「高知県の山」(初版)には母島が土佐領と記述されているがこれは間違いです。

定期船は沖の島「烏帽子崎」の西側をまいて母島港に向かう。

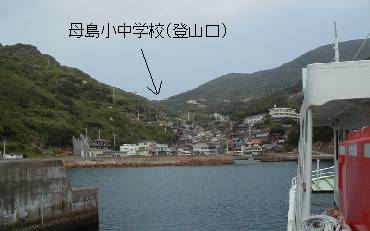

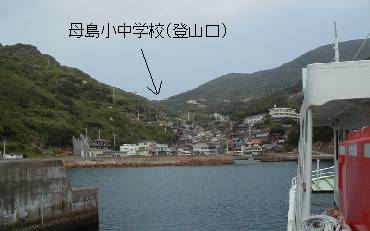

片島港から約80分、定期船は定刻に母島港に入港する。母島港の上には明日登る予定の妹背山の登山口である母島小中学校の白い校舎が見えている。

定期船の甲板から母島港が見えてきた。中央鞍部には母島小中学校の校舎も見える。

母島港の岸壁に接岸すると、今夜私たちの宿泊する澤近旅館(TEL0880-69-1121)は目の前だった。

ホンの数歩階段を登ると、そこはもう澤近旅館の玄関である。物腰の柔らかな若い女将さんが明るく私たちを迎えてくれた。

夏のレジャーシーズンともあって、旅館はダイビングに来た若者達で活気に溢れている。夏の太陽で褐色に焼けた肌の眩しい若者達にとって、私たちは異様な集団に映ったことだろう。

ひとまず部屋に荷物を置いて、私たちは妹背山登山口の下調べと、沖の島の中心地である母島界隈の散策(観光)に出かけた。

私たちが最初に向かったのは吉井勇の歌碑だった。歌碑は旅館から徒歩3分ほどの場所にある。

放浪の歌人「吉井勇(詳しくは御在所山のページを参照)」は、昭和8年10月にこの島を訪れて、「沖の島なつかしければあく酒もものかはと越す旅ひとわれは」と詠んでいる。

母島港にある吉井勇の歌碑。

この後、石垣と階段が独特な母島の集落を抜け、日吉神社に向かった。

日吉神社は、境内に注連縄(しめなわ)が巻かれたイヌマキの大木が立ち、かたわらの石塔には慶応の年号が刻まれている。神殿の屋根には沖縄のシーサーを思わせるようなユーモラスな獅子が設えられており、狛犬もなんとなくユーモラスなのは南の島らしい。

集落のはずれにある日吉神社の境内にて。

神社の散策を終えてから、谷川で遊ぶイソヒヨドリのそばを通り、妹背山登山口の下見に出かけた伊藤君と別れて私たちは島の植物を探索する。

ケホシダやムクタチバナ、クマタケランなどを眺め、ショウベンノキにも出会った。

母島の中腹にある浄土真宗「徳法寺」ではリュウビンタイにも出会い、また徳法寺の境内では前住職が昭和初期に植えたという大きなゴムの木とも対面した。

そして、目的の一つだった「ハカマカズラ」とも出会うことができた。ハカマカズラはその名の通り「葉」が「袴(ハカマ)」の形をしている珍しい蔓植物で、四国では沖の島や姫島(沖の島の西に浮かぶ小さな島)と土佐清水市などのごく一部にだけ自生しており、沖の島のものは宿毛市の天然記念物に指定されている。私たちが訪れた時にはちょうど薄黄緑の花と紫色のサヤを同居させていた。

*高知県でのハカマカズラは絶滅危惧種としてCR(危機的絶滅寸前)に分類されている。

四国では沖の島など限られたごく一部にのみ自生するハカマカズラ。

さて、旅館に戻った私たちは新鮮な魚介類に舌鼓を打ちながら夕食を終え、明朝の登山計画を打ち合わせる。そこで明朝の出発は6時半とし、旅館にはご無理を言って朝食を1時間早めてもらったのだが、イヤな顔ひとつもしないで快く引き受けてくれた澤近のご主人には一同深く感謝した。

余談だが、この日ちょっとしたアクシデントが発生する。実は仲間の一人が定期船の中に財布を忘れてしまったのだ。しかし、旅館のご主人が携帯電話で定期船に連絡をとってくださり、幸いにも客室で見つかったとの連絡が入り、一同胸をなで下ろした。ここでも気さくな澤近旅館のご主人に一同感謝したことだった。