笹ヶ峰の山頂近くには最近まで四国電力が建てた巨大な反射板があった。この反射板は高知県本川村と愛媛県西条市を結ぶ送電線の切り替えに不可欠なもので、山田さんは厳冬期にちち山別れ(笹ヶ峰と東隣のちち山とのコル)にとどまり毎年20日近く、その反射板の氷着状態を観察されておいでだったが、この2月下山途中に雪崩に遭い帰らぬ人となった。そして1990年に建てられて以来7年間笹ヶ峰の四季を見続けたこの巨大建築物も、送電線の上を走る光ファイバーケーブルにその役目を譲り、山田さんの死去と共にこの春山頂から姿を消した。

伊藤朝春さん。丸山荘玄関にて。左奥がソーラーパネル。中央奥には「沓掛山」への登山道がある。

その小冊子を読み終えようという時、伊藤さんから「寒いでしょう、こっちに来てストーブにあたりなさい・・・」と声が掛かった。山の冷え込みは覚悟してしっかり着込んではいたが、嬉しい言葉に甘えてジャンバーを脱ぎ管理人室のドアを開けた。暖かいコーヒーのもてなしとブナの薪で燃えるストーブにあたりながらの世間話の最中、「アマチュア無線をされるなら電気はお詳しいでしょう?」とのこと。まぐれで上級ハムに受かった私にとっては簡単な電気製品の修理にさえおぼつかないのにと肝を冷やしたが、よく聞けば「運搬車」が故障したとのこと。昼間、冬の備蓄にとブナの薪を運ぶ途中で石に乗り上げて運搬車が横転、以後一切エンジンがかからない由。心配した電化製品のことではなくて、農耕車の事なら少しは心得もあるからと内心はほっと胸をなで下ろし、ただ部品交換を余儀なくされるならお役にたてない旨を断ったうえで「じゃぁ明朝見に行きましょう」と約束して床についた。午後9時前のことだった。

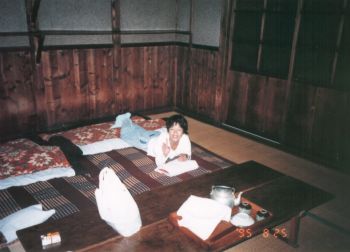

広い山小屋の中。布団は写真の他、丸山荘名物「長布団」がある。

夜の冷え込みも伊藤さんの用意してくれた毛布で気持ちよく休めたが、夜半過ぎからの雨にはたびたび眼をさまされた。特に午前3時過ぎからの豪雨には明け方まで悩まされた。そうして醒まされた午前5時過ぎにはもう、管理人室の電気は着いていて、おそらく無理を言った私のための朝食の準備をしていてくれたのでしょう。コトコトと遠慮がちな朝餉の準備の音を子守歌に更に1時間は休んでから、相変わらず止まない雨音にうんざりしながら起きあがると、同時に「朝食が出来ましたよ」と声がかかった。インスタントでと諦めていたからと云う訳ではなく、その朝の食事は本当に「美味しかった」。

一向に変わらない天候に半ば山頂を諦めた私にとって、もう唯一の関心事といえば昨夜の約束事だった。用意していただいた雨靴を履いて運搬車の修理に出掛けた。丸山荘から西に歩いて5分ほどの山道で目的の運搬車は雨に濡れていた。さっそくプラグを点検してから駄目で元々とスロットルを引くと、ホンの少し頼りなく唸った後、エンジンは何事もなかったように始動した。

その後、薪を荷台に積み込んで丸山荘に意気揚々と引き上げてきた頃には雨もすっかり上がり、紅葉の山のあちらこちらから湯気が立ち昇っていた。

「この分なら大丈夫」と伊藤さんが空を見上げた。

すっかり身支度して山頂に向かう私に伊藤さんは「お礼」を持たせてくれた。正直なところ大して役に立ったとは思っていなかったので何度もお断りしたが、ついに折れてしまってありがたくいただくことにして山頂を目指した。

丸山荘の裏手からしばらくは自然林が続く。

昨年建てられた「伊藤朝春山守30年記念」の指道標脇を通り過ぎ、濡れた雑木林から落ちる滴も気持ちよく少し登ると一面の笹道になる。

ここで一挙に視界が開け、沸き上がる雲の切れ間に丸山荘の赤屋根が真下に見える。遙か下界の西条市も一望となり、対岸の沓掛山と肩を並べるほどに高度を稼いだところで真新しい登山道と出くわした。先に話した山田譲さん縁(ゆかり)の道でその名も「山田新道」。広くて急なイブキザサの中を切り開いた新道は、整備間もないせいかまだ土が踏み固められていなくて少々歩き辛いが、笹はきれいに刈り払われていた。余談だが、この日の帰路に使った従来の登山道はササが茂って足元が見づらくなっていた。いずれこの新道が旧道に取って代わることだろう。

標高を稼ぐと共になだらかな笹の丸山と、そこに抱かれる赤屋根の丸山荘が眼下になる。正面に聳え立つのは「沓掛山(くつかけやま)」。