元禄国絵図等

ここでは、国絵図を解説するのではなく中国大返し(備中大返し)

の行程を探るために、各時代別の国絵図を少し取り上げ、元禄国

絵図(摂津国部)を主に使用した理由を述べる。

国絵図に関しては「国絵図 日本歴史叢書44」川村博忠著、

吉川弘文館出版が詳しい。そちらを参照願いたい。

1.元禄国絵図

2.慶長国絵図

3.正保国絵図

4.元和三年国絵図

5.国絵図利用時の考え方

【参考】

1.元禄国絵図

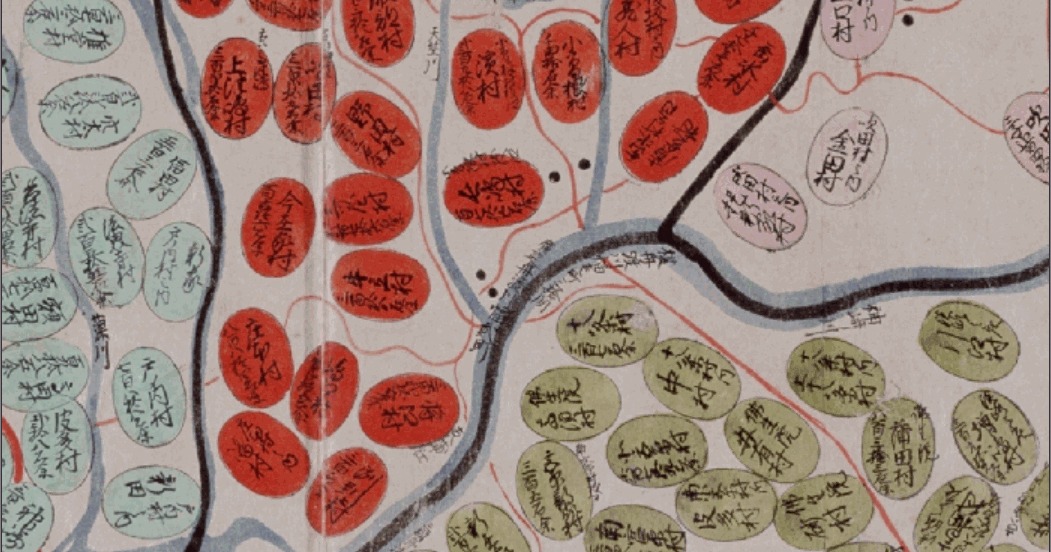

「大返し」があったのは、天正十年(1582年)、元禄国絵図は

元禄九年(1696年)作成指示、同十五年(1702年)完成と

すると、100年以上の隔たりがあり、江戸幕府の支配へと変

わっているが、当時の村や道に近似しているであろうとした。

それ以前に慶長、正保、以後に天保の国絵図があるが、手にし

やすい資料でかつ最も古い時代の物としてこの図を使用するこ

ととした。もっとも、同時に作成されたとする「道帳(みちの

ちょう)」があればよいが、現存するか不明である。

道帳については、「津戸中道、【参考4】に少し述べている。

2.慶長国絵図

慶長国絵図(慶長九年(1604年)作成指示、慶長十年提出)

の方がより、大返しの時代に近いが、村名の記述に正確性を

欠き、村同定の点で難がある様に思えた為これを避けた。

3.正保国絵図

慶長国絵図の次に作成された、正保国絵図(正保元(1644)

年調進)の方が出来もよいのですが、手に入りませんでした。

4.元和三年国絵図

後に、元和三年(1617年)の摂津国絵図(尼崎市教育委員

会蔵)を見ることが出来たので慶長国絵図の代替とした。

(一般公開はされていない様です。)

その説明に、

『元和3(1617)年頃 1枚

江戸時代の摂津国絵図で、用(要)田村(後の西武庫村)、

宿久村(後の尾浜村)、行基堂(後の寺本村、現伊丹市)、

中村(後の西尻池村、現神戸市)など、図中の村名は慶長

10(1605)年の国絵図と一致します。しかし、三層の大坂城や

街道の道筋などが慶長国絵図とは異なり、景観は元和3

(1617)年以前の状況を示しており、慶長以後の異動を調査

するため作らさせた国絵図とおもわれます。』

とある。

5.国絵図利用時の考え方。

何れにしても、絵図なので、村については相対的な位置を見

る事とし、海岸線や川や国境等との位置関係に注目をした。

概ね村名は、位置の正確性よりも、視認性に重きが置かれたよ

うで、書込み領域が重複しないように作られている。

依って、相対的な位置を見るようにし、実際の場所は、現在の

町名や字名、バス停等に残る名称を同定の根拠とした。

絵図ではあるが、現在の地図に当てはめると、想像以上に良

くできていると感じます。

元禄国絵図については、作成経緯から見ると、内容は正保の

国絵図を引き継いだらしく、本能寺の変から100年後の作成

であるが、60年後の状況が書かれた地図と考えて良いと思う。

村の表記は、明治22年市町村制の実施後、失われたり、大

きく変わっていたりするが、併合等による推移も考慮した。

旧字は新字とし、字は異なるが同音であるようなものは同じ

と考え、村名は本町等に同定した。

尚、元禄国絵図「摂津国」より村名をテキスト化したものを、

用意した、元禄国絵図「摂津国村名一覧」エクセル※(150K)か、

又は、元禄国絵図村名一覧(googleスプレッドシート)

を参照して下さい。

(これらには、慶長国絵図に村名が存在するかチェックした表も含む。)

※エクセルはマイクロソフト社の表計算ソフト

【参考】

元禄絵図を見るには、

1.「国立公文書館デジタルアーカイブ」の「摂津国(元禄)」や

2.国立国会図書館デジタル化資料「摂津河内国絵図」がある。

ホームページの先頭へ