生駒山へ登る

生駒山へ登る

生駒山へ登る

生駒山へ登る

近鉄石切駅南出口を出ると、前方に大きな石の鳥居が立っており、そこには”ようこそ石切さんへ”と歓迎の文字が見える。鳥居の左手には辻子谷、生駒へのハイキングコースを示す案内板が立っている。

石切駅からは本【辻子谷コース】の他【くさかコース】、【宮川谷コース】がある。これらのコースは駅の北出口を出る。

|

←鳥居 ハイキングの看板→ |

|

鳥居をくぐり直進すると農協JAが見える。そこの四つ角を左折し坂を上る。近鉄電車のガードをくぐり坂道を東に向かい登る。(もう少し進み突き当りを左折し上ってもよい)

突き当りを右折し坂を下っていけば石切神社へ行く。

突き当たりには道標の石塔が立っていて 興法寺 十丁と刻まれている。石切神社へは七丁。

地下鉄<新石切駅>からは

石切神社⇒参道筋の坂を上る⇒うさぎの看板(三玉屋)⇒大仏⇒千手寺⇒突き当たり(ガード下)と、約1100m (15〜20分)で、ここ(下写真個所)に到達する。途中の三玉屋で『おでん』、『ちらしすし』などを購入し、山で食べるのもよい。

|

突き当たり 左折すると山に向かう |

|

駅から300m(約5分)

少し登ると、ほどなく一つの堂宇が山に向かい建っている。

上を見上げると<一番大師堂>と木の額にある。これを起点として「興法寺」までの2kmの山道両側に、点点(ほぼ10mおきに)と弘法大師の石坐像がある。

この向かいに爪切地蔵堂があり、堂内の自然石には阿弥陀如来像が線刻されている。東面にまわると<四光地蔵尊>と記された額があがっており、同じ石のこちら側に地蔵菩薩像が彫られている。弘法大師が一夜にして爪で刻んだという伝説が残っている。

←爪切地蔵 太師堂⇒

←爪切地蔵 太師堂⇒ 案内板には生駒山上3.05km

案内板には生駒山上3.05km

これより10mほど登ると右側に石切神社の<上の宮><夢観音><登美霊社>が見える。

石切神社上の宮へ

石切神社上の宮へ

両側の家並みが続く舗装された坂道を登る。辻子谷の底に音川が走り、その川に沿って昭和9年ごろは45輌の水車があり、昭和35,6年までは9両の水車が動いていたという。ここの水車群は江戸時代の初めから、大阪市内の道修町の薬種問屋と結びついていた。

かってこの地域一帯が全国一の水車郷を形成していたといわれている。

今でも山道(谷筋)に沿って数軒の製薬会社が工場を稼動しており、ニッキやまくりのような漢方薬特有の匂いが鼻を刺激する。 水車

また、谷に沿って沢山の民族宗教がある。

八百万の神仏がある。

八百万の神仏がある。

それらは別ページで見られる。別ページにリンクする。

舗装された山道は徐々に険しくなる。両側にはまだまだ家並みは続く。山道という雰囲気はない。

これら大師像の他に地蔵さんや神仏像などの石柱が道端のあちこちにある。石仏には信仰友の会と書かれた赤い前掛けがかけてある。前掛けには般若心経を写経したものもある。毎年着せ替えをされ、仏花が絶えない。

台座には四国八十八ケ所の番号が刻まれている。弘法大師像の横に、薬師、弥勒、十一面、釈迦など添佛の石仏が横に並んで置かれている。八十八番全てを確認できない。

|

砂倉橋の案内板には 石切駅 1.2k 生駒山上 2.1k k |

|

音川の川幅も細くなる。やがて音川を横切る<すなくら橋>を渡る。南北朝時代、楠木氏に荷担した武士がこの辺りに隠れ住んでいたという言い伝えがあり、その系譜を引く一族が辻子谷の最初の住人で、かっては<砂倉七軒>と呼ばれていたという。ここで谷は二つに分かれる。

この辺りから道の勾配も険しくなり家も数軒ほどである。 道端に咲くスミレ

鳥の声

道端に咲くスミレ

鳥の声

|

崩れそうな山肌に石仏が泰然とおわします。 案内板には 生駒山上 1.9k 宮山 0.6k 宮山めぐりが毎月、第二、第四日曜日、本社崇敬会館10時30分出発し宮山へのハイキングの集い(無料)を催しているとしおりに記載されている。 |

|

、

右の小道を行く。橋を渡り、細い道を山腹を巻くようにして登っていく。しんどい。大師像と添仏は、道の両側や山の傾斜面に張り付くように続いている。杉の大木に覆われた道は薄暗く、静寂は何か心細さを感じる。この道は本道でないため山登りの人は殆ど通らないのだ。薄暗さがなくなると、やがて十三重の石塔にたどり着く。

こんな山道

辻子谷石仏群

|

|

水彩画で描く生駒へ行く

左側に弘法大師坐像と、右には四国霊場八十八ケ所の本尊を順に組み合わせた二像一対の石仏が、大師堂の第一番から興法寺の醍88番まで、延々と安置されている。設置時の時期を示すものは、唯一第16番で台座に明治24年(1891)を刻んでいる。

| 第1番(大師堂) | 40 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 |

| 8 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 69 | 71 | 53 | 67 | 61 | 68 |

| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

| 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| 66 | 62 | 63 | 64 | 65 | 56 | 72 | 42 | 70 | 73 |

| 50 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 41 |

| 82 | 83 | 86 | 88(興法 寺本堂の中) |

★69〜65番までは聖良橋を渡り三味尾十三重塔に至る山に安置されている。

三昧尾付近の石仏群  右の小道へ 十三重石塔

右の小道へ 十三重石塔

また、本道に戻り道を登る。もうすぐ興法寺である。

氷室の滝を経ると、急な石の階段。登りきると、そこは

興法寺だ。山門の前にある地蔵尊から出る湧き水で口をすすぎ、顔を洗う。冷たい水である。飲料水でないと注意されているが飲む。おいしいと思った。

|

この石段を登りきると興法寺。 この石段を登りきると興法寺。 氷室の滝(右写真)

|

|

興法寺から300m約10分で縦走道に出る。ここから1100m(約25分)上ると生駒山上642mに登頂する。

縦走道は広く舗装もされており歩きやすくトイレも設置されている。生駒山の7〜8合目ぐらい、標高500〜550m程になるだろうか。

私はこの縦走道を走るのが好きである。

車も人も通らない。木々と緑のアーケード。爽やかな風と澄んだ空気。視界に拡がる広大な景色。

冬には落ち葉を踏みしめながら。夏には木陰の冷風にあたりながら。

左(北)に道を取れば、宮川谷コースやくさかコースの入り口を経て、スカイライン料金所(登山口バス停)に至る。

右(南)に道を取れば【ぬかた園地】に着き、初夏には道の両側に”紫陽花(あじさい)”が沢山咲く。あじさいプロムナードと呼ばれ15,000株も植えてあるそうです。

縦走道を横切り上に登る。

後ろを振り返れば大阪平野が一望できる。

大阪ドーム、長居競技場、梅田のビル群、南港の高いビル、そしてキラキラ光る大阪湾が。

冬には真っ赤な花をたわわにつけた“椿(つばき)”が沢山見られます。

寝転がって上を見れば、青い大空と行く雲が日常の憂鬱さを忘れさせてくれます。

| 宮川谷コース 駅から石切東小学校を経由し、高級住宅地の立ち並ぶ坂道を登りきりる。約800m15分。 そこから谷川に沿い、途中から細い道を登る。人家は無く1300m約40分で縦走道に出る。 特にこれといったポイントは無く、夏には笹が道を覆いかぶさる程になり、出会う人は稀有。あまり知られていないコースだと思われる。しかし、秋の紅葉や鶯の声はよい。 くさかコース |

| 夢観音 |  |

人生に夢と希望をお授けくださる観音様です。 近代感覚の建築です。 |

| 上の宮 |  |

石切劒箭神社 上之宮

|

|

|

|

|

石切登美霊社

|

|

| 爪切地蔵 |

|

この道は辻子越と呼ばれ河内から生駒山宝山寺に通通ずる重要な交路であった。 この小堂の中にまつられている地蔵は花崗岩の自然石の面を平らにし中央に地蔵菩薩の立像、左右下に十王の 座像を線彫りにしためずらしいもので、室町時代ごろの作品であろう。弘法大使が一夜に爪で刻んだという伝説がある。 |

| 水車 | 深く刻みこまれた辻子谷(音川)にそって続く辻子(谷)越の山道は、江戸時代に入って山頂間近かの山岳寺院興法寺を経て生駒宝山寺〜生駒に通じる信仰の道として多いに利用され、”打越越え”とも呼ばれていた。辻子谷をはじめ生駒山麓の谷々では、谷川の水を利用し、自家用に使用されていた水車は、江戸時代に入って大阪の商業発展とともに数も増し、次第に水車工業が発達し、明治時代末期にかけて、それぞれの水車小屋では水車動力を、胴突、唐臼に伝えて、各種精粉、油締、伸線加工が行われていた。の熱をきらう薬種加工が主であった。とくに、辻子谷では、谷あいの奥深くまで水車小屋が並び寛永年間(1624〜44年)に胡粉製造が開始され、さらに元禄年間(1688〜1704年)以降は大阪の薬種問屋と関係をもって、各種和漢薬種の細末加工が増え、明治、大正初期にかけて最も多い44両もの水車が稼動していた。辻子谷の水車をふくめ、谷々の水車は、大正以降の電力普及とともに減少したが、辻子谷では、電力たため細々と水車が残ることとなった。 |

|

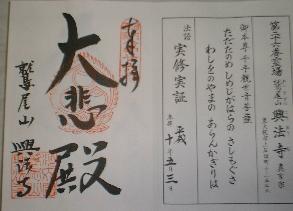

興法寺上石切町二丁目 第二十六番霊場 真言宗 |

|

真言宗醍醐派に属し、この寺の所在をとって山号を鷲尾山という。役行者の開基といい平安時代に建立された山寺の一つである。 河内国守護となった畠山基国が当寺を修造したが再び兵火に見舞われて荒廃した。 大正五年現在の寺観が整備された。この寺の本尊木造三面十一面千手観世音菩薩立像は平安時代後期に製作されたすぐれた彫刻で<東大阪市文化財保護条例>により有形文化財に指定されている。(案内板より) 千手観音は十一面(普通は顔が一つ)で珍しく、作りは木の肌をそのまま現した壇造彫刻といわれ色をつけていない。一木造りである。千手は四十二本で代表している。 弘法大師手植えの槙 |

|

||

| 時雨桜 興法寺は山上に近く高度が高いので、桜の咲く時期も 平地より遅れる。平地では桜が散ってしまった頃、ここでは満開になる。神武天皇がこの桜の下で時雨を避け憩われたとか。 |

||

| 十三重石塔 |  |

奈良二月堂の開山良弁僧正の墓であると伝えられる。鎌倉末期の永仁7年(1299)の銘がある。 高さ498cm 花崗岩 初重には梵字を刻む。 三昧とは墓地のことで、周辺は三昧尾と呼ばれた。 東大阪市指定文化財 |

Topに戻る