歴史街道

歴史街道 歴史街道

歴史街道わが町石切の歴史街道を歩く

| 寺 | 千手寺 | 興法寺は”生駒山に登る”で詳述 別ページに飛ぶ |

| 観音寺 | ||

| 正興寺 | ||

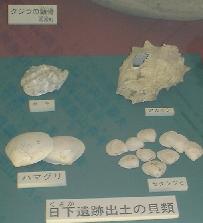

| 古墳、遺跡 | 夫婦塚古墳 | 遺跡物 |

| 地蔵さん | 願かけ地蔵 | 北向き地蔵さんは別ページの”参道を歩く”に 別ページへ |

| 神並地蔵 | ||

| 石切藤地蔵 | ||

| 人 | 在原業平 |

好男子 |

| 大西円后守入道浄味 | 豪族 | |

| 役行者 | 1300年御遠忌 | |

| 歴史年表 | 石切を中心にした私製年表 |

寺

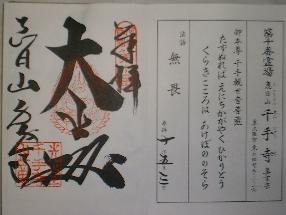

千手寺東石切町3丁目 第十番霊場 真言宗 |

【寺院名】恵日山 千手寺(せんじゅうじ) 【宗派名】真言毘膚舎那宗 大本山 |

千手寺は今からおよそ1300年ほど昔、修験道の祖役行者が不思議な神光の導きによってこの地に至り山を開いて一寺を建立したのに始まると伝えています。 千手寺は今からおよそ1300年ほど昔、修験道の祖役行者が不思議な神光の導きによってこの地に至り山を開いて一寺を建立したのに始まると伝えています。また弘法大師空海もこの寺に止宿し、地主神の依頼を受けて先手観音像を刻んだと言われています。 その後兵乱によって堂宇が炎上し、観音像は自ら深野池に飛入し行方を絶ちましたが、在原業平が池中より光を放つ観音像を訪ね出し、時の帝の命をうけて寺を中興したと縁起は伝えています。 この寺は河内平野を一望に収める勝地にあり、光堂と呼ばれる本堂を中心に中世には修験道の霊場として、また西方に夕日を望み極楽に往生を願う迎接堂として人々の信仰を集めてきた真言宗の古刹です。 寺には江戸時代の高僧で宝山寺を開いたことで有名な海律師の作になる木造不動明王像(室町時代)、青不動と両脇士を描いた大幅の絹本著色不動明王画像(江戸時代)、五杵、五鈴などの密教法具(鎌倉〜室町時代)(いずれも東大阪市指定有形文化財)など多くの文化財が残されています。(案内板より) |

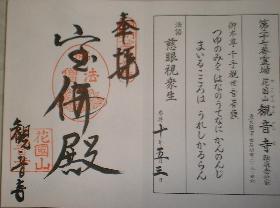

観音寺西石切町二丁目 第二十七番霊場 融通念仏宗 |

古い歴史があり、かって枚岡神社の社家でもあった。南北朝時代、元弘2年(1332)の文書に『殖槻観音寺』の名が出ています。 |

門の脇に11重の石塔がある。 門の脇に11重の石塔がある。高さ466,5cm。本来十三重と推定 鎌倉時代、永仁2年(1294)の銘文がある。 観音寺は厨子入りの阿弥陀如来木像を本尊としている。寺宝に『阿弥陀三尊来迎図』がある(江戸時代 寛永16年(1639)の銘) |

| 正興寺

|

江戸時代のはじめ(1669〜1681) 石雲と いう僧が中興し、中国僧南源を勧請開山にし て,覚峰和尚が第2代目の住職となる。 本尊は、室町時代の薬師如来像で古仏を彫 りなおして作られています。本堂正面の木額 圓福山は黄檗宗を日本に伝えた中国僧隠元 の筆跡で、寛文9年(1669)の書を木額にし たものである |

保存樹林指定標識 |

| 北川小路地蔵 『元文二年(1737)巳十一月廿四日』船形光背をもつ地蔵尊と愛宕燈篭,青面金剛板碑が安置されている。 |

神並小路地蔵 享保20年(1735)の船形光背をもつ地蔵尊と燈篭などを安置 |

中小路地蔵 等覚寺の北西にある。 |

| 願かけ地蔵尊縁起 地蔵尊とは 人を阿弥陀の極楽浄土へ導き給う菩薩であり、また子供の守護仏であります ここに安置の願かけ地蔵は今を去る正徳元年(一七一一)辛卯年十二月吉日神並村辻子夜念仏同行五人衆により建立開眼の由緒ある地蔵菩薩のご尊像なり 願かけ地蔵さんのお慈悲は無限で日夜礼拝讃歓すれば迷える世の一切のものがとり除かれ一切の罪や障りがことごとく消滅なし私達を守りお救い下さるのです この地蔵様の伝説に小石を一つ供え奉り願い事をすれば諸願成就の霊験あると昔から言い伝えられています |

石切藤地蔵尊 石切藤地蔵尊は南北朝時代(1340年前後)建武の昔、当時の有志者により、施餓鬼供養のため建立された。大阪夏の陣の戦いの折、地蔵尊の顔が行方不明となり「首なし地蔵尊」と通称されるようになった。処が不思議な事にそれから頭痛、めまい、熱病足腰の痛み、神経痛等の病気平癒願ずると願いがかなえられ全快した人々の御利益あらたかで信仰者、参拝者常に絶え間なく繁盛したと伝えられる。安政(1850年)の頃自然に芽生えた藤の木が大きく繁茂して地蔵尊を雨露からお守りするようになり春ともな大きな紫の見事な花が咲く為、明治の中頃から誰言うと無く「藤地蔵尊」と呼ばれ人々に親しまれ信仰されるようになった。 |

北向地蔵大菩薩の御由来 本地蔵尊は六六三十六もの地蔵尊の内最高最大の地蔵尊にて一番最初の地蔵尊にまします由の北向地蔵と申すなり わが寺田家六代八郎兵衛大和尚が元禄七年正月御入魂し奉りて以来数々の御霊験を御 示現なされしが特に寛政年間の大旱の折大神力をお現しなされしが御自身もお顔に損傷を受けられそれ以来血の地蔵尊半顔地蔵尊又は山八地蔵尊と世の人が申しなおさら崇めまつれる次第なりお石を供え祈願する 事古く寛政年間よりつたわり重傷病者の信仰者あとをたたずかく御神力御霊験の新高なることは一般村人あまねく知る所にて地方より信仰崇敬者数々あるも宣なるかな 神仏合体 一 石は身につけること 一 石は神棚に上げること 代参でもよろしい御一人二石お持ち帰り下さい 手をたたいて拝む北向様 身に付けたお石は百日たてばお礼を云って川か海に流すこと 神棚のお石は年一回でよろしいお礼を云って流すこと 流す前日に受けること忘れぬ様にして下さい 河内石切 寺田家十七代御守 寺田明 敬白 |

| 爪切地蔵 生駒山に登るに詳述 |

辻子谷石仏群 生駒山に登るに詳述 |

人

| 在原業平 小野小町と並んで好男子と言われている人 |

|

| 大西丹後守入道浄味馬乗石 地蔵堂の横に大きな生駒石と石碑(写真)がある。室町時代の終わり頃活躍した、近在の豪族であったと言われている。背が低く、この石を背つぎにして馬に乗ったという伝承があるらしい。 (神社より参道300m右折、南へ200m 正興寺の近く) |

|

| 役行者(えんのぎょうじゃ) 石切小学校前に大戸村役場跡と

唐櫃石 |

心の道を求めて山中で修行する山岳修験道の開祖/役行者。生駒、葛城、大峰山系をはじめとした全国の諸霊山で修行した伝説のヒーローです。行者の呪術は人々を惑わすものとして伊豆に流され、間もなく許された行者は五色の雲にのって天空の彼方に飛び去った。 今年(H12)は、その役行者が亡くなってから1300年の御遠忌。 |

古墳

神並古墳 近畿大阪銀行石切支店の前、〒ポストの奥にある。

夫婦塚古墳は、21基からなる神並古墳群のほぼ中心的な古墳です。

古墳時代後期につくられ、現在7基が残っています。

墳丘の周囲や墳頂部が削られていますが、もとは円形を2つあわせた

双円墳と考えられ、両方の墳丘には、横穴式石室式が築かれています。

側の石室は,全長9.2m、向かって左側がくびれた片袖式とよばれる

形をしています。

平成元年に石室内部の発掘調査を行い、2体が埋葬されたことが明らかとなりました。

周囲からは、須恵器、土師器などの土器 、玉類や、特に、馬に乗った

人物や犬を形どった壷の部品が出土しています。

西側の石室は、全長9.6mの片袖式で内部には、3体の遺体を埋葬した

痕跡が残り、鉄釘が出土したことから、木棺が使用されたことが分かります。

周囲から須恵器、玉類、鉄製品が出土しました。

出土した遺物の年代から、夫婦塚古墳は6世紀中頃に造られ、東側石室

から埋葬が始まったことが明らかになっています。

(案内板より)

| 時代 | 概略年 | 石切では |

| もっともっと昔 | 150億年前 | ビックバーン 宇宙の誕生 |

| もっと昔 | 46億年前 | 太陽系が誕生 |

| 昔 | 150万年前 | 人が現れる |

2万年前 |

地球は寒い氷期の頃は、現在の平均気温と比べ7〜8度も低く、地球上の水が凍りつき、海面が下がっていた。このため日本列島は,中国大陸と陸続きになっていた所もあった。 ナウマンゾウ、オオツノシカなどが、石切の千手寺山に生息していた。 石切が海であった。(7千年前) 気温の上昇により、海面が上がり、外環状線付近まで河内湾と呼ばれる海が広がっていた。 西石切の鬼虎川遺跡では海蝕崖や鯨や真フグの骨が見つかた。 |

|

| 旧石器時代 | 〜1万年 | 石を割って作った道具を使っていた。 石の道具は、鋭い刃が作り出せるサヌカイトを材料として、千手寺山遺跡などで見つかっている。 |

| 縄文式時代 | 〜3千年前 | 坊主山遺跡 千手寺山遺跡 人々は野山での狩や木の実の採集、海や川での漁によって食料を集め、新たに弓や土器を生み出しました。 |

| 弥生時代 | 〜2千年前 | 河内湾が次第に陸地になって行く。これは日下貝塚や枚岡の海浜植物などで分かる。 和泉遺跡 芝遺跡 植付遺跡 芝ケ丘遺跡 |

| 古墳時代 | 300年 大和朝廷始まる |

神武ゆかりの石切神社 日本書記、先代旧事本紀に登場する 山腹には約230基の古墳があり、石切には基尾古墳群,芝山古墳,夫婦塚古墳,大藪古墳,塚山古墳,芝ケ丘古墳などがある。 |

| 奈良時代 | 710〜 | 土地の有力な氏族は古墳にかかわって寺院をたて、山際を南北に通る東高野街道ぞいに法通寺、石凝寺などがある。 |

| 平安時代 | 794〜 | 貴族、寺社などが荘園と呼ばれる私有地を広げていったため,次第に天皇を中心とする律令制度は崩れていく。 神並遺跡、辻子谷遺跡、水走遺跡などからは、蔵骨器、井戸、建物のほか日用品やお祭りに使う道具が見つかっている。 在原業平と千手寺 |

| 鎌倉時代 | 1192〜 | 1340 藤地蔵 戦乱の続く中で、人々の心のよりどころとして新しい仏教が広まる。三昧尾山遺跡 植付遺跡、西ン辻遺跡などのムラ跡からは、井戸、建物跡、墓などとともに土器類やまじない札が見つかっている。 |

| 室町時代 | 1338〜 | 1560 当地の豪族 大西円后守入道浄味 |

| 江戸時代 | 1603〜 | 寛永年間 辻子谷に薬種粉末を行う水車工場発達 1711 願かけ地蔵 |

| 明治時代 | 1867〜 | 石切小学校(芝尋常小学校)創立(M19) 大戸村ができる(1889 M22) |

| 大正 | 1914 | T3年 大軌鉄道が開通 |

| 昭和 | 1950

|

S25年大戸村から石切町になる S30年枚岡市ができる(1955) 1月11日に町村合併促進法に基づき、石切町、枚岡町、縄手町、孔舎衛村が合併し枚岡市となる。 S39年新生駒トンネル開通 S42年東大阪市ができる S61年地下鉄東生駒線開通(新石切駅) |

| ずっと先の話 | 50億年後 | 太陽が? |

yajiri yajiri |

kujira kujira |

meoto meoto |

magatama magatama |

| 遺跡発掘現場(西の辻遺跡) こんな風景が良く見られる。あちこちに遺跡が埋もれているらしい。  |

|