|

![]()

| 参道の歴史 | 参道を歩く | 参拝人について |

| 参道筋の時の流れ、移り変わり模様 | 参道をブラブラする。 | お参りに来る人はどんな願いで |

参道筋のイメージ

<日本に石切ほど濃い商店街は無いのでは>roadside japan

<江戸時代の庶民街に足を踏み入れたかのような異様な風景>枚岡市史

<参拝者を呼び止める民間宗教施設の文字デザインに眼を奪われた。実に魑魅魍魎たる雰囲気がある>河内望郷歌

<石切はまるで遊園地みたいだった 健康アミューズメントパーク石切神社>

<昔にタイムスリップしたよう>

<参道には怪しげな店がいっぱい並んでいます>

<石切はあやしい。いくらでもそのあやしさを論じたてることができる>

と書籍やWEB上で紹介されている石切参道筋

こんなイメージのある参道に日々生活しているのが本HPの「うさぎの看板」の三玉屋です。

では、私なりに参道を紹介します。

大正3年4月から近鉄(大軌鉄道)が上本町から奈良まで路線を開通させ、<石切千手寺前>という駅が現在の石切駅より南へ200mほどの位置に設けられた。

| 大正3年4月30日、上本町・奈良間30.6キロに大軌電車が開業。軌間1,435mm、全線複線で電車線は直流600ボルト。運行は上本町発が午前5時から午後11時30分まで、奈良発は午前5時30分から午後12時まで、それぞれ6分ないし10分ごとに発車、所要時間は55分。日本一の長さを誇る生駒トンネルが評判 |

開通前1軒しかなかった参道の商店が、大正末期には15軒と、この電車の開通により飛躍的に発展したらしい。

石切神社の霊験が広まると共に参詣者が増え、その参詣者は電車の開通により殆ど石切駅を利用しために、神社と駅の間6丁(約700m)の参道筋には、参詣人を相手にする宿屋、和漢薬店、飲食店、みやげ物店など130軒ほどの門前町が形成されてきた。

戦後は、参道筋に露天商も多く並び、傷痍軍人が楽器を鳴らし、香具師が「この線より中に入ったらあかん」と声を張り上げ、鳥かごの中の目白におみくじを引かせたり,乞食が並び,、筆をしゃくりながら魔よけの蛇を書いていた人、占い師も指し棒で「ねずみ年生まれは………」と人を集め、易も一という字を書かす墨色判断が多かった。

昭和39年新生駒トンネル(3494m)の開通により、孔舎衛坂駅との中間位置に当たる北よりの場所に石切駅を移設し、参道筋は約1000mに延長した。

昭和61年東生駒トンネルの開通で地下鉄東生駒線が開通したり、阪神高速東大阪線、第二阪奈道路の開通で、参拝客の流れ、流動パターンも徐々に変化しつつある。

また、参道の商店構成も変化してきたと思われる。地域生活密着型の八百屋,肉屋、酒屋、本屋、電気屋などが無くなり参拝客相手(に営業する)の店に殆ど変わってきた。

そして、少子化、核家族化などの社会環境の変化によって、おもちゃ屋や駄菓子屋などの子供関係の商売が減少してきた。(以前はおばあさんやおじいさんに連れられてた小さな子供が一緒にお参りしていたが、最近はそんな光景も少なくなった。)

また、物見遊山の人が増えたのかカメラを提げた人がよく見られる。

現在私が感じる参道筋についてのイメージは

老人の通る道→特に平日は顕著である。

女性の通る道→中年以降の女性が7〜8割占めるのでは

真昼の道→夕方5時以降になると殆ど人通りが無くなる。

占の道→やたら占、易を見るところが多い。

坂の道→標高差100mの坂に形成された参道

| 概略距離 | 近鉄石切駅⇒神社 |

写真を見る |

| 近鉄石切駅から <200m |

近鉄石切駅の南出口を出る。 大きな鳥居をくぐり、左側に立ち並ぶ朱塗りの献灯台が参道を思わせる。 音川の小橋を渡るや占の看板が眼を奪う。 まっすぐ進むと道は左右に分かれる。 道標が建てられている。右折し坂を下ると石切神社。 左折すれば辻子谷から上の宮、水車、地蔵,興法寺を経て生駒山頂上に通じるハイキングコースでもある。 |

鳥居 案内板 |

| 300m | 右折すると急な下り坂になる。道の両側に女性用服飾店、易占、雑貨店が並ぶ。 右側に献牛舎が見える。看板には献牛祭のいわれなど説明がなされている。大きな牛頭模型が五頭並べられている。この牛は献牛祭7月2日に参道を練り歩くのである。 右に眼を向けると千手寺の入り口になり、両側に地蔵尊が鎮座されている。 看板がある。 |

献牛舎 |

| 400m | 坂を下って行くと、また大きな鳥居が見える。 鳥居の左側に「日本で3番目の石切大仏」がある。 六叉路に分かれた道の左前方の道を下ると、 左側に「耳の神様」、左側に「石切淡島神社」 少し行くと「石切不動明王」。提灯が並び、お不動さんに水をかけ祈願する人。 |

大仏 |

| 500m | 不動さんを10歩程下がった場所に「三玉屋食堂」の看板が見える。ここが丁度、参道筋の中間位置に当たる。疲れた。 おでんのいい匂いがする。 ちょっとここで一休みするか。 |

三玉屋へ飛ぶ |

参道を上る

| 石切神社から | 神社⇒石切駅 |

写真を見る |

| 〜300m | 神社にお参りを済ませ、清清しい気持ちで坂を上っていくと、漢方薬店、刀屋、土産物屋などが道の両側に並び、独特な賑わいである。 | |

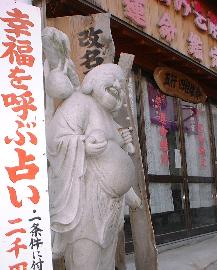

| 400m | 道の右側に「北向き地蔵」が昔から鎮座されている。 その横には占いの館など、この近辺には占師が沢山易を見ている。店の前には写真の木の根が置いてある。 少し上ると、道路左端に大きな腹をした布袋さん。通る人に撫でられた腹は黒ずんでいる。その横に狛犬がいて、奥に大黒さんがおわします。 |

北向き地蔵 この木の根にさわると、体の悪いところが治ると書いてある。それを見た参拝人は頭やら各部を撫でておられます。 この木の根にさわると、体の悪いところが治ると書いてある。それを見た参拝人は頭やら各部を撫でておられます。 |

布袋さんの腹は皆の手垢で薄く黒ずんできている。腹や耳などに賽銭が置かれているのをよく見かける。 布袋さんの腹は皆の手垢で薄く黒ずんできている。腹や耳などに賽銭が置かれているのをよく見かける。 |

幸せを呼ぶ御守り 1枚300円 幸せを呼ぶ御守り 1枚300円ローソク代金 1本100円 この狛犬の口に手を差し入れれば、 「ローマの休日」を思い出す「石切の休日」になる。 |

|

| 500m | 花屋を過ぎ前方を見上げると、「ちょっと一休み」のうさぎの看板が見える。 もう少しで目指す三玉屋だ。 これだけ坂を上ってくると疲れた。休憩。 さあ三玉屋で食事しよう。 |

三玉屋へ飛ぶ |

参道を下るに元に戻る

石切参道の特徴

1.参拝客を顧客としている

2.占やが集中している

3.漢方薬の店がある。

4.祠(しどう⇒かみを祭った小さな社)が多い。

5.婦人服(中年以降)を扱う店舗が多い(男性用、若者用等は無い)

6.雑多な商店が集まっている。観光地では土産物、飲食店が殆どであるが、石切は他にも雑多な商品を扱う店が有り、顧客の多様化に対応している。

H12/11/10 島根の松江から来たという、60歳を過ぎたと思える男性4人が、開店早々に入った。商店街を視察に来たと言われた。いろいろ聞かれたが、106軒の参道商店が(営業を)やって行けてると言う事に驚かれていた。『大したものだ』と言われた。100軒以上の参道商店が生計を立てられるという事は有り難い事であり感謝しなければならないのであろう。この参道を視察して何かを得て帰られたのであろうか。

商店街の衰退傾向の中、『活力のある街 石切参道』、いつまでも元気で繁栄して欲しいものです。

教室の授業より、外に出て 物に触れ、 人と話し、色んな事を見て、 みんな生き生きして元気よかった。 |

社会見学 H12/11/13 英田南小学校の3年生が参道を通る。手にはペンとメモ帳を持って。社会見学の授業である。 石切東、石切、日下、縄手等の小学校も来た。どんな店があるか。どんな物を売っているか。毎年通る。 参道が急に賑やかになる。 |

狛犬の口に手を入れ、みんなワイワイ騒いでいた。 |

道端で雲海が経を唱える。客は病気なのか祈祷を受けている。 道端で雲海が経を唱える。客は病気なのか祈祷を受けている。病で悩む人には藁にも縋る思い。隣で次の順番を待つ。参道には多様な人間が犇く。 |

文献で見る石切神社

TVやネットでは、石切を何か面白おかしく興味本位に取り扱われているように感じる。しかし、石切を日本人の意識とか宗教とか信仰という面で研究した本もかなりある。

これらの本を紐解くことで石切を客観的に捉えることも必要と感じる。

宗教社会学の会編の「現代都市の民族宗教 生駒の神々」からデータを集めてグラフ化した。このデータはS58の調査であり古いが、現在の状況と比べるのも一興である。

お参りの人の意識と行動

参拝人は殆ど自分や家族が健康で何事も無く毎日を過ごせるように祈っている。

石切神社の参拝者がすべて病気平癒の祈願者であるとは言えず、むしろ生活の順調を祈願する人の方が数的に多いのである。

この内容は17年前も現在も変わらないのではないかと思う。

|

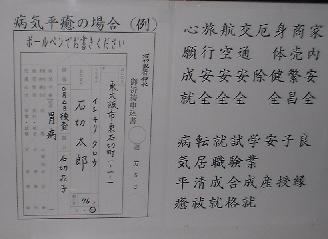

神火木(ごまぎ)の 祈願内容 このグラフは神火木に書かれた祈願の内容を分類したものである(N=746) |

| しかし、絵馬による祈願では様相が異なる。絵馬は若い世代の奉納が圧倒的に多く(20歳台以下⇒52%)試験合格、学業成績向上がトップになっている。 今もこの傾向は同様であろう。××大学合格祈願などと書かれた絵馬が沢山吊られている光景はどこの神社でもおなじようだ。 |

|

参拝人はどこから来られているのだろう。

現在は地下鉄、阪神高速、第二阪奈道路など、当時の近鉄線のみと比較し交通事情が大変便利になったので、17年前とはかなり状況は変化していると思う。

参拝者の年齢層について

参拝人の年齢層は当時も高年層が多く、特に60歳以上が半数を占める。

老齢化に伴いこの傾向はより顕著になっているだろう。

特に平日の参拝人は、60歳を超えた女性が7〜8割程度あるだろうと感じる。

これらの客層をターゲットにした女性服専門の服飾店が参道筋に急激に増加した。

神頼みの有効性

神を信心すれば直接的利益が与えられると人々は考えているのである。

ご利益を受けるために支払われる自己犠牲は、多少賽銭を多くするとか、参拝頻度を高めるとか、お百度をを踏むとか行ったこと事であり、ご利益のために支払われるものがあまりにも小さい。

大衆の参詣行動の動機付けは、現世利益であると考えられる。現世利益信仰は人々の生活の危機管理に役立つと考えられるばかりでなく、生活への再適応を目指し、精神的再活性化を促すことになるのである。

参道を下るに元に戻る

石切劒箭神社 |

本社には、わが大和民族が皇祖と仰ぎ奉る天照大神の御孫にあたられる瓊々杵尊の御兄

饒速日尊と、その御子可美真手命の御二柱を御祭神としてお祀りしています。

御祭神は私たち日本の国の発祥に当たる大和建国にご功績がありました。尊は神武天皇の御東遷に先立ち、天照大神から十種の神宝をさずかり、大和建国の任務を受けて天磐船に乗り、哮ヶ峰(今の生駒山)に天降りなりました。

そのころ、大和地方にはすでに勢力を拡大している先住の人達がおりました。命はその一族の家長である長髄彦の妹登美夜毘売(三炊屋媛)と結婚され、御子可美真手命がお生まれになりました。

その後、年月を経て神武天皇の御東遷に際し、命と神武天皇は、御所持の天羽々矢を示し合い、お互いに天照大神の子孫であることがわかったので、命は長髄彦に帰服をおさとしになり、神武天皇に忠誠をつくされたので、大和建国はここに成功したのであります。

神武天皇も功績をお褒めになり「素より饒速日尊は天より降れる者なるを聞けり而るに今果たして殊功を樹てたり」と、劔をお授けになりました。

饒速日尊という御名は「徳が高く広く活発で勇猛であらせられた」ことの意義をもつ御尊名であります。

また、可美真手命は、大和地方の治政に尽力されたのはもちろん、神武天皇の親衛として、物部一族を率いてお護りになり、十種の神宝によるマジナイの神法で多くの人々を助けられました。可美真手命は「ご立派な御徳を有されたお方」という意味です。

| 御祭神 |

| にぎはやひのみこと

饒 速 日 尊 |

| うましまでのみこと 可 美 真 手 命 の御二柱 |

石切神社の境内を巡る。

石切神社の境内を巡る。  石切とアイヌ語

石切とアイヌ語 | 乾明神社 本殿の裏側 にある |

江戸朝中期の方で、この地の信望高い庄屋で飢餓と重税にあえぐ人々の代表となり直訴したかどで極刑に処せられた方です。後代官小堀家により建立された宮です。この神様は頭脳がすぐれ人々の難問を解決されましたので、其の徳をたたえ御礼参りの方が多く、明治時代にはいってからは学問の神、智恵の神とし其の徳を受けんと入学試験時には受験者の参拝が多い宮です。 | |

| 水神社 |

水を司どられる神で、祈雨祈晴の神様であります。水に関係ある商売を営まれる方又は転じて水商売の方々を護って下さる神様です。 | |

| 石切さんの 亀の池 |

昔から、亀の背に願い事を書いて、この水神社の池に放ち、祈りを託されました。また、満願成就の喜びを御礼亀と記して放たれ、亀と共に 何時までも御神徳を感謝しました。 | |

| 神馬(シンメ、ジンメ、カミコマ) | 馬は人との繋がりが深い動物であります 日本では古来より馬は神霊の乗り物として神聖視され、祈願や祭りの際に神の降臨を求めて、又、祈雨には黒馬、祈晴には白馬というふうに祈請の際にはその礼物として生馬を奉納する慣わしがありました。 生馬が奉納できない時には、神馬をかたどった木彫りの形代や木製の板絵などを奉納したが、これが後に絵馬へと変遷していったと考えられています。 現在当社の神馬は、神主を背に神輿の渡御を先導するなど、神事において活躍しています。 馬の瞳に宿る優しさと、清々しさは、神前で手を合わせる心、自然に感謝する心と相通じるものが流れているように思えます。 |

馬の声 白馬(4頭) ■スルース 1985生 |

| 神木 | 本殿の左側に植えられて、注連縄が周りに貼られている。 この樟(くすのき)は市の天然記念物である |

|

| お百度参り | 石切劒箭神社本殿前では、沢山の人が真剣にお百度を踏んでいる。 鳥居と本殿の間に設けられた二つの百度石(写真)の周りを右回りに周っている。 周った回数は、100本の紙縒り(写真)を束ねたお百度ひもを、一回周る毎に折っていくことでわかる。カウンターである。 朝早くから、夜遅くまで、いつも誰かが周っている。一心不乱つぶやくように祈りながら、本殿の前まで来ると本殿に向かい合掌し、お百度石の頭を撫でながら、近寄りがたい熱気である。 裸足で踏んでいる人、雨でも傘もささずに、みんな真剣である。 大体1時間はかかるらしい。 水墨画で描く神社 |

百度石 |

お百度ひもは売られている。 |

||

|

||

| 水彩画で描く境内へ行く |  |

|

| ご祈祷 |  9の付く日(9,19,29日)はご祈祷が無い。 9の付く日(9,19,29日)はご祈祷が無い。そのため参道の商店街も休む店が多い。 私の店<三玉屋>も閉店です。但し日曜、祭日は開店します。 |

|

| 私が大仏如来さまを建立させていただいた真の目的は世界平和、国家安泰、開運、厄除、病気退散、交通事故防止を主として、日夜祈願をこめております。大仏さまの御慈悲と御加護によって、私は八十四歳にして至極元気で如来さまの光明をいただいております。 大きさにおいては、日本で三番目に大きな、石切大仏さまを建立させていただきました。 大仏さまの高さ六メートル坐像蓮台の基礎の高さ二メートル仏像の重量約八トン基礎工事重量百二十トン |

線香 3本 20円 ローソク 1本 30円 お札 300円 お金は賽銭箱に |

水墨画で描く世界へ 水墨画で描く世界へ |

|

|

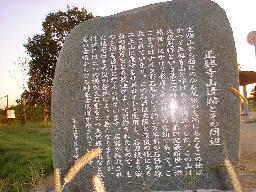

石切大天狗 坂本の赤マムシの坂本昌胤大先生が、石切大仏と石切大天狗を宗教法人にして、自らその管長に就任し、石碑や大きな看板があちこちに設置されている。 |

参道のスナップ

| 鳥居 |  駅前の鳥居 |

大仏前の鳥居 |

|

|

|

| 献牛舎 |

|

毎年7月2日、石切剣箭神社で執り行われる「石切さん献牛祭」の牛車を展示している。石切さん献牛祭は、鎌倉時代から江戸時代にかけて盛んとなり、昭和初期まで神社に伝わっていた神事です。 田植えを終えた農民は、黙々と働いてくれた飼牛の労をねぎらうため、好物のご馳走をふるまったあと、紅白の幣 や錦絵や鈴などで牛を飾り、神社に参拝して、五穀豊穣と家内安全を祈願しました。美々しく装った牛たちが、近隣から競うように社頭に集って来る光景は誠に壮観だったろうと思われます。昭和60年丑年にちなんで、この祭りが復活され、神社の境内に「親子連牛像」も建立されました。以来毎年7月2日に献牛祭を執行し、連牛像を中心に、ここに展示の「牛車」により参道いっぱいに時代絵巻のパレードが繰りひろげす。 |

| 千手寺 |

|

毘沙門天(病を除き財福をさずく) 大黒天(災難を除き財福をさずく、取引を成功させる) |

| 耳ナリの神様 |  |

ここの主(隣の漢方薬店主)は今年(平成12年1月)逝去した。そのため今は、鎖が張られ立ち入り禁止になっている。 <魂をぬいてあります> <賽銭を入れないで下さい> と張り紙がしてある。 耳ナりの神様は終わったのか。今後どうなるのか。今はひっそりとしている。 詳細は⇒CLICK |

| 不動明王 |  |

昭和51年11月建立 大阪南の法善寺横町、水掛不動さんと酷似。 祈願の前掛けや千羽鶴が吊るされている。 不動さんに水をかけて祈願。 神火木 1本 300円 ローソク 1本 100円 線香 3本 20円 |

このPageの先頭へ