津戸中道の猪名川渡し

津戸中道の経路として、尼崎(大物)より東、

豊中、吹田、方面を見たとき、現在の一級河川で

ある猪名川を渡ることになる。

猪名川は、上流伊丹市で藻川と猪名川に分流し

この辺りで合流している。

江戸時代の国絵図で見ると、分流したままで、

神崎川に合流していた様に見受けられるが、い

ずれにしても、これを越えなければならない。

改めて、津戸中道は猪名川をどのように越え

たのか。先ずは猪名川(豊中市庄本町)に建つ

「金毘羅大権現常夜燈」の案内を見てみよう。

「中国大返しの川と渡し」はこちら

「伊丹近辺の猪名川渡し」はこちら

『金毘羅大権現常夜燈

『金毘羅大権現常夜燈

この場所は、旧庄本村集落の西を南北に流れる猪名川(旧猪名川)堤防と

村の中心を東西に通じる道の交差する位置にあります。

この道は、東は島江、牛立を通って小曽根から吹田方面、西は戸ノ内、神崎

を通って尼崎市に通じていました。古代は難波から有馬温泉への道、中世に

あっては「津戸の中道」として、砂州伝いに西宮より吹田に通じる道として

利用されました。江戸時代になって京に通じるところから「京街道」と呼ぶ

ようになりました。橋がない時には庄本村と戸ノ内村の間に「渡し船」が人々

の足になりました。

江戸時代に入ってからこの川は物流に利用されました。池田、伊丹の酒、

周辺村々の年貢米等をここで積み替えて大坂等へ送りました。

ここは又「三田屋の浜」ともいわれ、付近には船問屋がありました。

川から水を引く上流の村々との軋轢、池田、伊丹の馬借や神崎の問屋と競

合しつつも随分繁盛したようです。

ここにある灯籠は弘化四年(1847)の年号と重次郎他二名の人の名が

記されています。この川の「渡し」を示す目印、あるいは渡しの安全を祈願し

たものか、猪名川通船の安全を祈願したものなのか今では判然としません。

猪名川通船も渡しは今はなく、川には平安時代よりこの地域の呼称であ

った「椋橋(くらはし)庄」に因んだ「椋橋」という名の橋が架けられ、新猪名川が開削さ

れたことにより排水路となり、川の役割も変わりました。

椋橋の傍らに建つこの灯籠は、かって身近に水と暮らしがあったことを

残す数少ないこの地域の歴史遺産です。

本文作成者・・森本吉道・菅原敏二

平成壱拾九年参月末日

設置者 庄本自治連合会

会長 中川捨松』

とある様に、猪名川は「舟渡」である。

是から類推すると、西側の藻川は川幅も広く、こちらも、「舟渡」として

間違いないであろう。

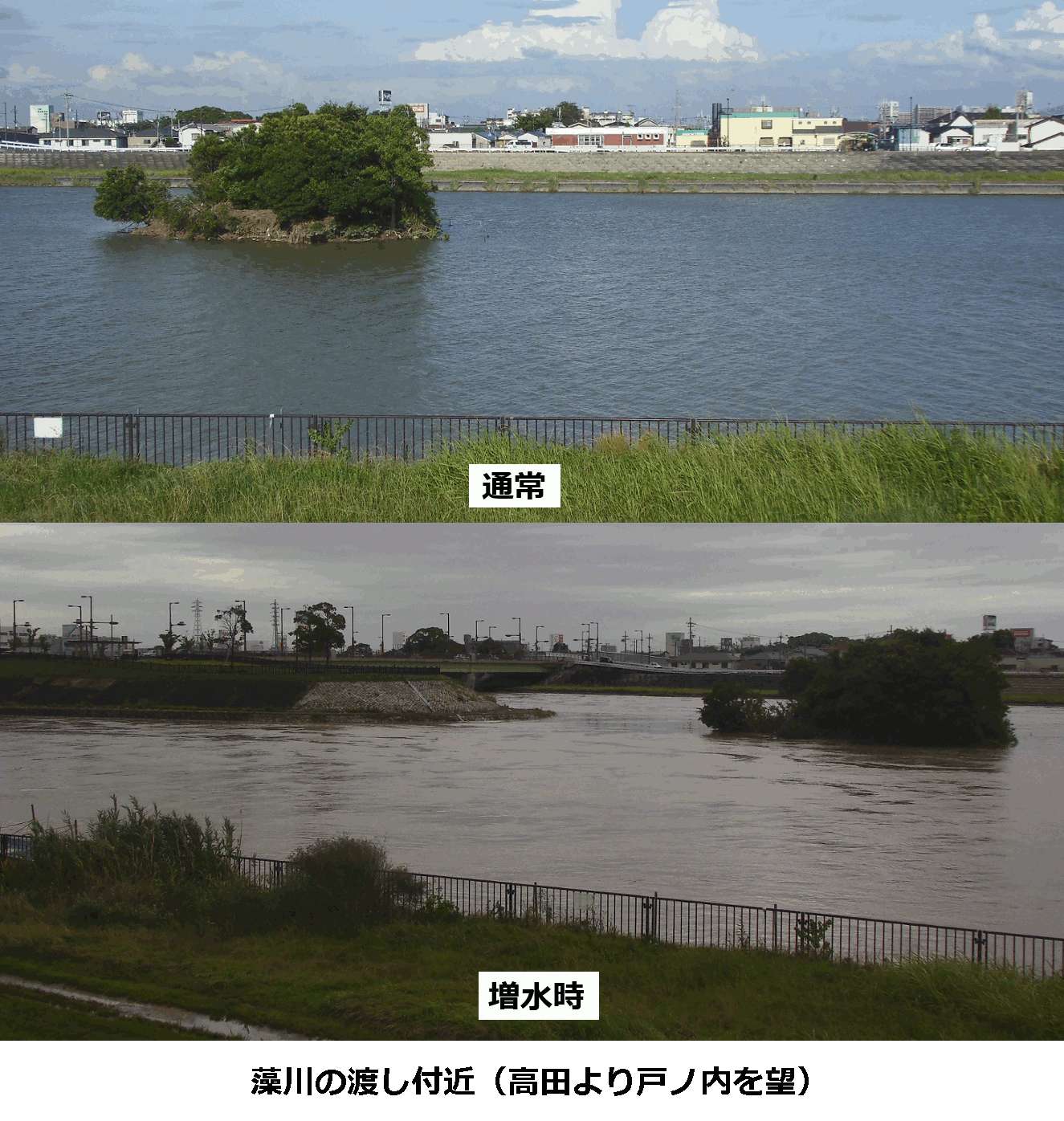

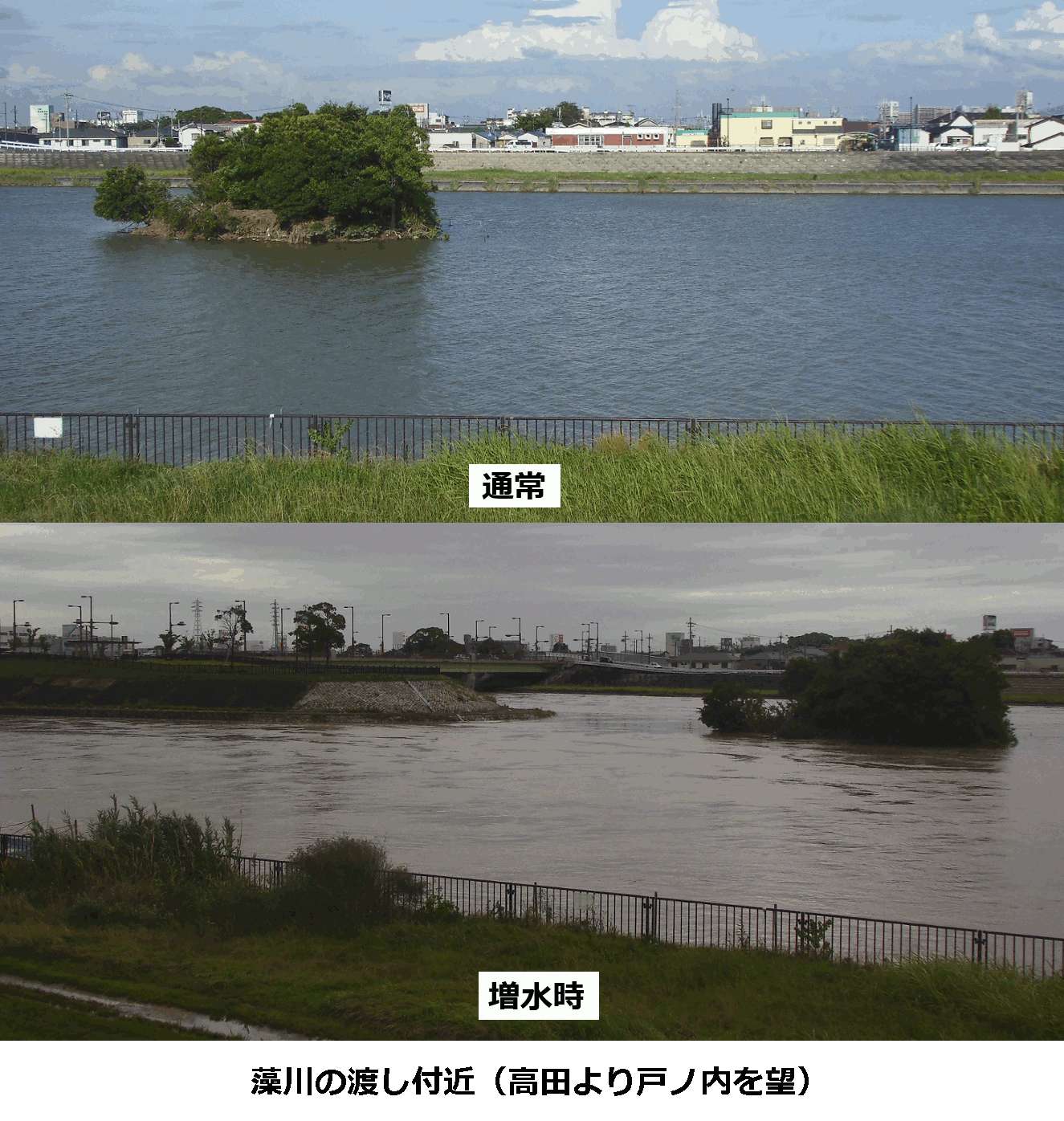

上図左、藻川の水深。

場所は高田-戸ノ内間より北(上流)に170mの

藻川橋(県道338)、通常より水が少ないと思わ

れる日の小潮(月齢6日)の干潮と満潮の中間時間

に実測した結果最深2.1mであった。

上図右、通常の水位。

右図下、増水時の写真は100㎜以上の降水で水位

140㎝上昇した状態。

尚、その他地点の水深は、

「猪名川の渡し」PDF 「猪名川の渡し」(Excel)

の水深欄を参照して下さい。

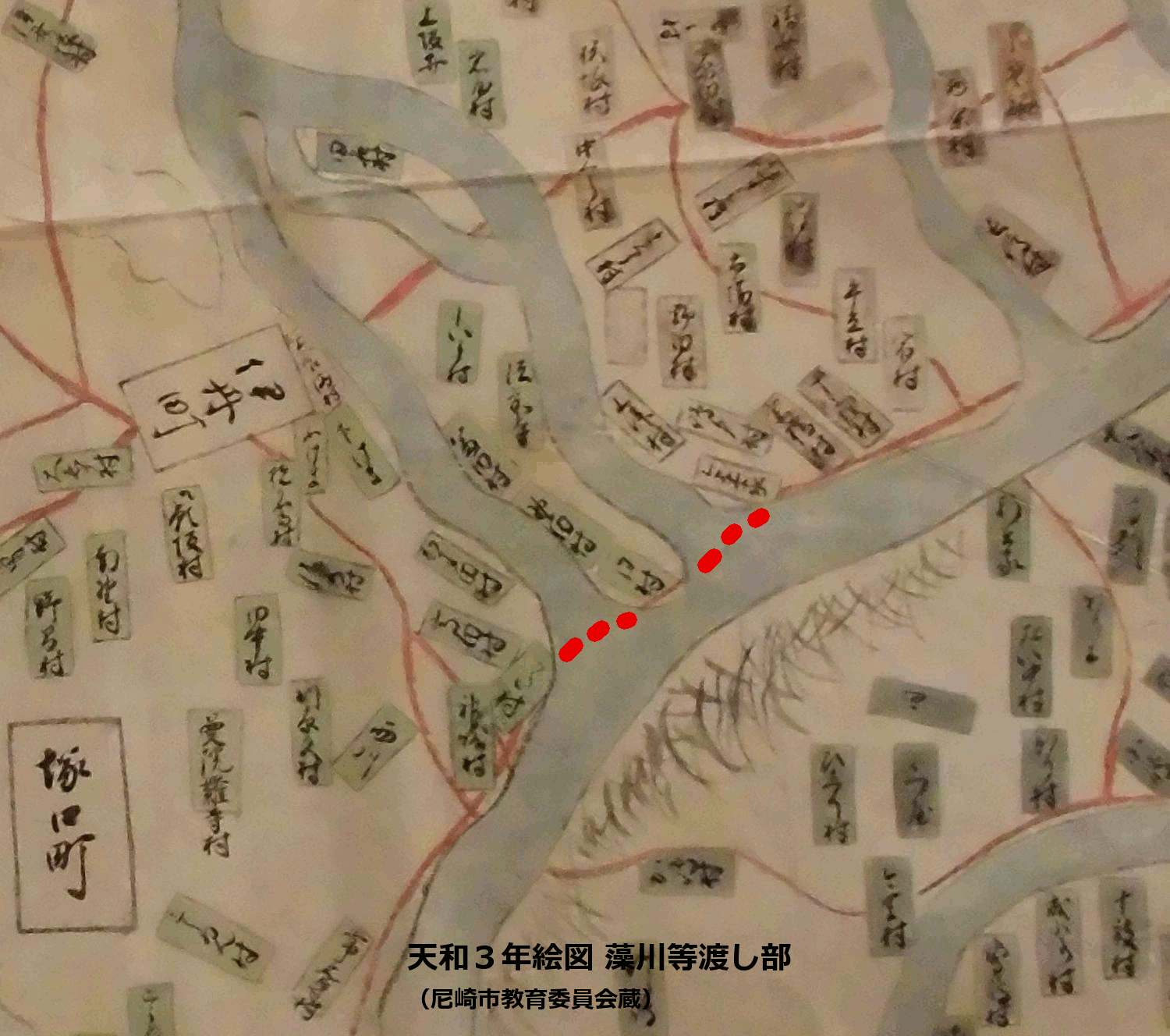

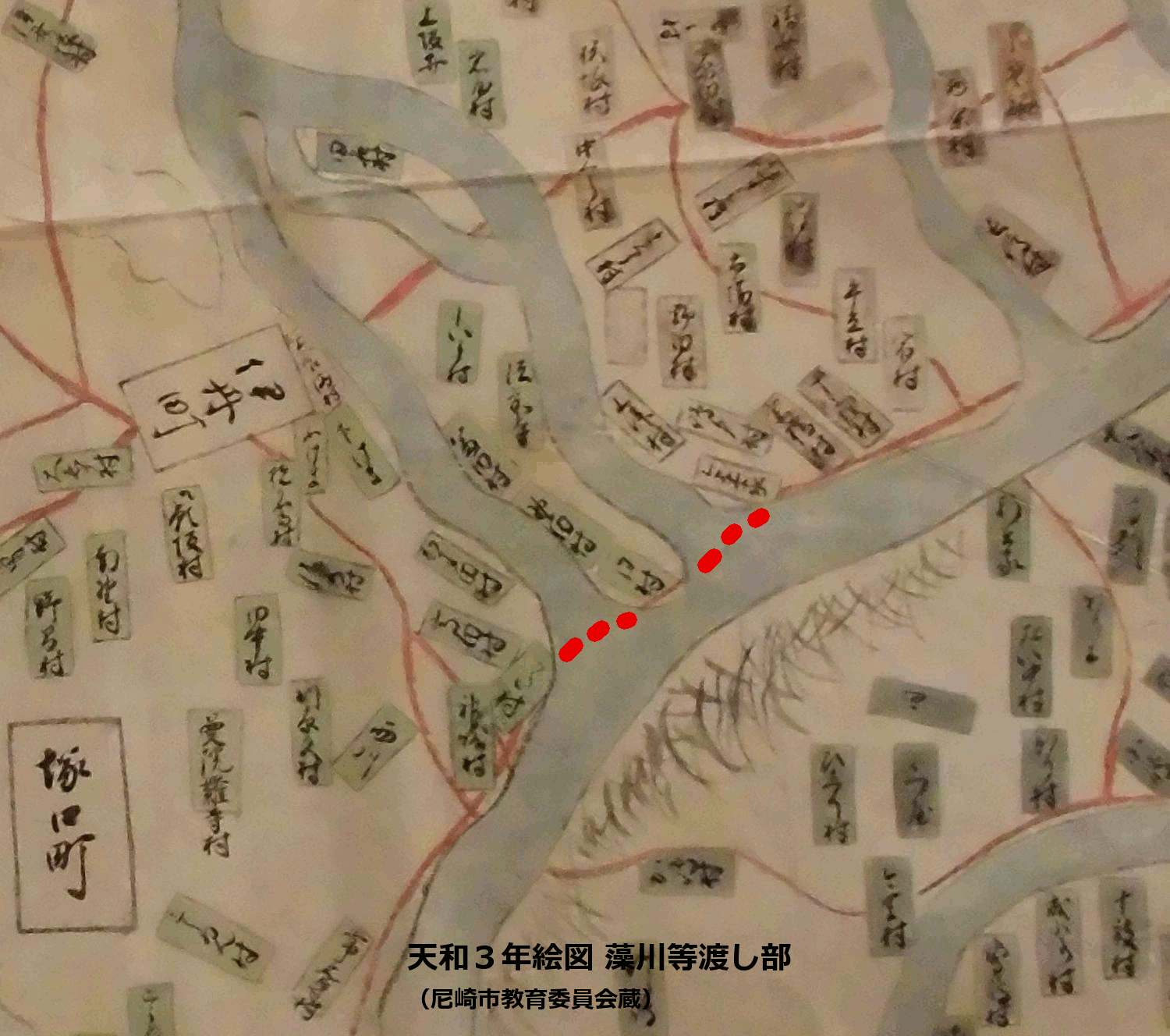

元和三年(1617)国絵図

慶長国絵図には、道(赤線で記入)として描かれていないが、

元和三年の国絵図とされるものには、津戸中道に相当すると思われる

赤い線が書き込まれている。

もしそうなら、藻川、猪名川は現在の様に合流しておらず、2ヶ所の

渡し(図の赤点線)となっていた思われる。

ホームページの先頭へ

ホームページの先頭へ

『金毘羅大権現常夜燈

『金毘羅大権現常夜燈

ホームページの先頭へ

ホームページの先頭へ