神戸市東灘区御影本町2丁目5 東西の道から北に道が分岐する四辻の北西部に南を正面に建つ

(国道43号線北側、東御影交差点と浜中交差点の中間)

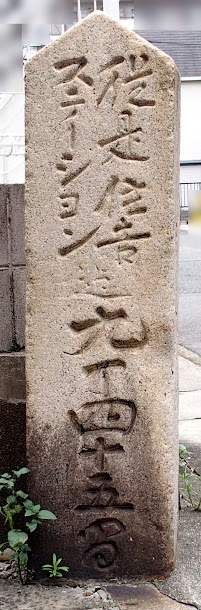

山型角柱 116x30x19㎝(頂高10㎝)

N34.711401 E135.258678

南面

┌─―――――――――――――――――┐

│従是住吉 │

│ 迄九丁四十五間 │

│ステーション │

└――――――――――――――――――┘

(迄の旁の「乞」は「占」となっている)

東面

┌─―――――――――――――――――┐

│ 嘉納治良平 │

│ 周旋人 │

│ 宮田為介 │

└――――――――――――――――――┘

北面

┌─―――――――――――――――――┐

│(なし) │

└――――――――――――――――――┘

西面

┌─―――――――――――――――――┐

│明治十四年六月建之 │

└――――――――――――――――――┘

(明治十四年は西暦1881年である。)

(『神戸の道標』山下道雄、神戸新聞、1985年刊では東灘区№14)

(Wiki住吉駅に「1874年(明治7年)6月1日開設」とあり、明治14年建設と矛盾は無い。)

(この地点から9丁45間=1060m真っすぐに北に進むと現JR東海道線の北辺りとなり、やや東の、現住吉駅

までだと1.3㎞となり距離が一致しない。間数まで表現している事を考えると数mの誤差程度で考えねばならず、

この不一致は看過できない。住吉ステーションが現JRの住吉駅であるとすると、移設されたものと思われる。浜街

道(現43号)沿いでピタリの距離を示すのは、ここから東350mの東灘区住吉南町5丁目1-1

N34.711195 E135.262505

辺りの四辻北西部で「住吉南町4の西側道標」の北側になる。

下記に有る解説板の「西国街道」をキーに当時の西国街道を見ると、東灘区御影本町2丁目17-2の南東角

N34.714318 E135.257438

辺りとし、阪神御影駅の東を北に進み、旧西國街道で東に向かい、住吉東町に入る手前を北折すれば一致する。

此方は現在地より北へ350mの地点となり、距離的な優位性は見られないが、移設に当って、「明治の頃の西国街道

なら、浜街道にあったものだろう」として此処に移されたと穿った見方をすれば、こちらの可能性が高いか。

因みに、阪神御影駅は明治38年(1905)4月開業らしく当道標建設時には駅は無かったと思われる。)

(「周旋人」の表現は「三田市東本庄」明治30年や「尼崎市東園田町4」大正5年がある。施主であろうか。)

(西側にある解説板)

住吉ステーションの碑

明治七年に大阪~神戸間に鉄道が建設され、

その間に神崎・西宮・住吉・三ノ宮の駅が設けられた。

この碑は、西国街道を通る旅人に住吉駅を教える

ために、明治十四年六月に建てられたもので、表面に

「従是住吉ステーション迄九丁四十五間」とある。

東灘歴史掘り起こし隊

東灘区役所

(明治43年測図の地図では、西国街道は現阪神電車の通るここより北の道となり、現道標のある道は御影村内を通

る細道として描かれているが、旧西国街道浜街道であろうと思う。よって解説板の表現は的を得ていない。

現在地から東に浜街道を採れば、上記「住吉南町4の西側道標」を過ぎ、松原交差点で明治の西国街道と合流後

「魚崎西町3の道標」へと続く。)

|

|

|

| 【1.道標を北に望む |

【2.道標を南に望む |

【3.道標を東に望む |

| 奥(北)阪神御影駅へ |

左右は現43号 |

奥(東)西宮へ |

| 左右は西国浜街道】 |

右(西)神戸へ】 |

左、住吉駅へ1.3km】 |

|

|

|

| 【4.道標南面拡大 |

【5.道標南面拡大 |

【6.道標東面拡大 |

| 「従是住吉…」のうち |

「九丁四十五間」 |

「周旋人」 |

| 「迄」の彫が浅い】 |

「間」=1.8m】 |

新しい表現か】 |

|

| 【7.道標西に建つ解説板 |

| 東西の道は江戸期の浜街道 |

| 明治の西国街道ではない】 |

|

| 【8.神戸市東部の道標】 |

文字ずれ時はブラウザの幅や「Ctrl」と「+」、「-」キーで倍率変更等して下さい。

↑先頭へ