宝塚市中山寺2丁目6の中山寺山門前の道の南部に北を正面に二基が建つ

左(東側)やや小さい方

尖頭形角柱 150x北面36.5x35㎝(頂高含まず)(台石24x51x51㎝)

N34.820216 E135.368655

北面

┌─――――――――――――――┐

│ 西國順禮御ゑい可能元祖│

│右 菩提寺 花山院道 五里半 │

│ 清水江通りぬけち可道あり│

└―――――――――――――――┘

西面

┌─――――――――――――――┐

│安政二年 │

│乙卯五月 大坂 花山講元 │

│ 大川屋由兵衛 │

└―――――――――――――――┘

東面

┌─――――――――――――――┐

│ありまふしふも登能きりを │

│ 海登見て なミかときけ者│

│ 小野乃ま川可せ │

└―――――――――――――――┘

南面

┌─――――――――――――――┐

│(なし) │

└―――――――――――――――┘

(安政二年五月一日なら1855年6月14日木曜日となる。)

(『たからづかの道標』(昭和61年刊)の解説では「左側(東面)に西国巡礼御詠歌を

流麗な字体で刻んでいる。」とあり、花山院菩提寺の御詠歌とされているようです。)

(「清水江通りぬけち可道あり」を少し考えてみる。

この文には明確に近道と書かれており、一般的に解釈すると、(播州)清水寺へ行く

為に通常の道より近い道があり、その道を指しているとなるでしょう。

ここ(中山寺山門前)から通常の道とは、売布-六軒茶屋(巡礼道)-生瀬(有馬道)、

この後2経路があり、

①-木ノ本~三田(ほぼ現在の国道176号沿い。※1.参照)、と

②-船坂~三田(有馬道)であるが、②は遠回りとなるので除外する。

(三田以降、清水寺への道は省略。)

すると、①の経路しかない。木ノ本の後は-名塩-道場-三田、であろう。

この道は中山寺、清水寺を直線で結んだ線よりやや南西に膨らんではいるが、ほぼ最短

距離である。

ではそれより近い道とは…、中山奥之院を越え、武田尾、道場、三田が最短であるが、

人が歩けるような道は無い。

では何が「通り抜け近道」なのか。

先に生瀬から先が二経路ありと書いたが、実はその少し手前、現在の国道176号線

生瀬橋の東詰めで、西に川を越え生瀬の集落を通り過ぎて、有馬道の分岐(※1.道標有)

も過ぎ、木ノ本へ出る道が本来の道(通称、猿甲部〔首かも〕道)であったらしいが、

生瀬の手前で橋を渡らず、武庫川左岸(北側)を進み生瀬の集落を通過せず、木ノ本の

すぐ東で渡しを通る道(通称、青野道)があったらしい。

(『西宮の街道と道標(5)』曲江三郎より)

前者の距離は2.5㎞、後者(青野道)は、今となっては実測できないが、約2㎞程度

と若干距離も短く、中山寺からみると、道なりに、武庫川左岸を地続きで歩いて行ける。

江戸時代、青野道を通り、『抜荷』が頻発し、生瀬からの訴訟があったとも聞くのを

思えば、こちらを利用することが多かったかと思う。

以上から、「清水江通りぬけち可道あり」は。「生瀬を抜かして、少し近道になる。」

この青野道を示したものではないかとしたい。)

(尚、花山院へ5里半(22㎞)だけでは、三田を経由するか、西谷辺りを通るか判断は

難しいが、生瀬の東までは、清水寺への道と同じルートである。)

(抜道、わけ道の表現としては、

1.宝塚市中山寺山門前(西側)の道標 「西宮大坂通ぬけ」

2.宝塚市中山寺山門前(東側)の道標(この道標) 「清水江通りぬけち可道あり」

3.宝塚市小林1地蔵堂北の道標 「但し西宮ぬけ道阿里」

4.伊丹市寺本二丁目嘉永五年常夜燈型道標 「西の宮通り/ぬけ道あり」

5.宝塚市売布3(大)北側の道標 「くわう志゛ん道わけあり」

6.尼崎市食満6の題目塔道標 「寺より□□□ちかミち阿り」

等がある。)

|

|

| 【1.巡礼道から南西を望む |

【2.「清水江通りぬけ」の |

| 左側の道標、奥は右清荒神、有馬道へ |

クローズアップ】 |

| 手前は山本、右側(北)に中山寺山門】 |

|

|

|

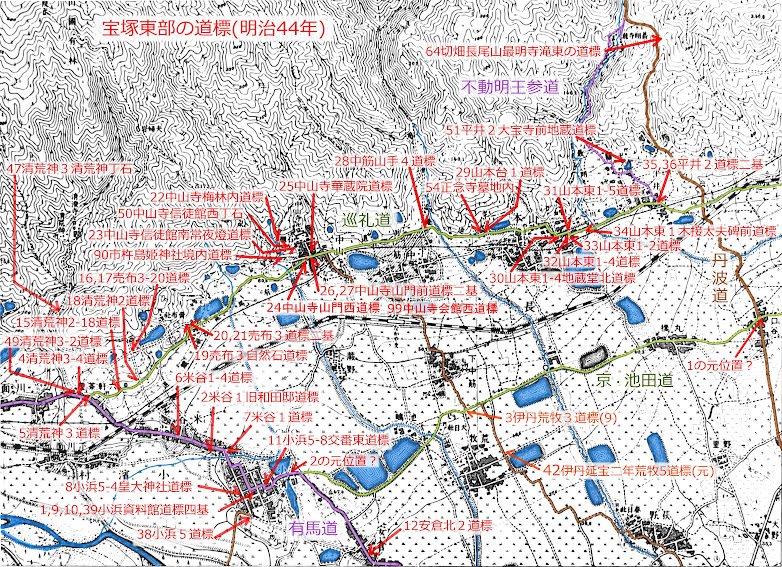

| 【3.宝塚東部の道標(明治44年)】 |

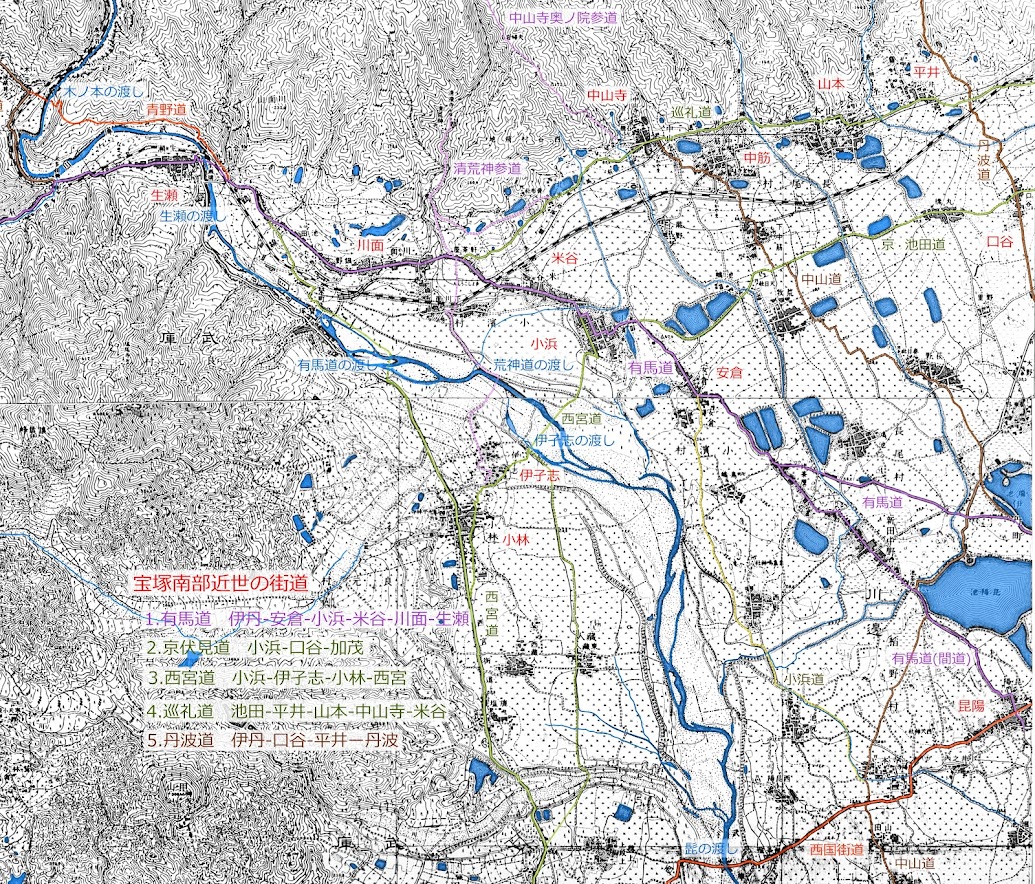

【4.宝塚市南部の街道(明治44年)】 |

※1.西宮市塩瀬町生瀬の道標では、「三田道」と表現している。

『西宮の街道と道標(5)~播磨街道~』曲江三郎は、「西宮市立郷土資料館」で入手可能。

【2022/2月追記】

宝塚から三田に至る道は、青野道、猿首道、以外にも川沿いを行く道等が有った様で、

時代と共に変化しており、現在に至っても国道の付け替えが行われており興味深い。青野

道を調べたものを別のHPに掲載したのでそちらも参考にして下さい。

『摂津の国の道標』西宮(青野道~)はここから。

【訂正 2023年9月】 西面施主の読み下しに誤り。

誤:「大川屋由蔵」

正:「大川屋由兵衛」

『たからづかの道標』では北面左端の読み下しが、「清水に通りぬけ」になっており私

が「清水江通りぬけ」としたのは「江」がやや右に寄っていると見た為です。

読みは皆様の判断にお任せしますが、意味は変わらないでしょう。

東面の歌の読みについて、花山院hpに「御詠歌」として

「有馬富士 麓の霧は」

「 海に似て 波かと聞けば」

「 小野の松風」

とあり、赤色部分が前書の読み下しと異なっているようです。

歌には興味が無かったのでそのまま書き写しましたが、変体仮名も挑戦してみました。

読み下しは、

「ありまふしふも登能きりを」

「 海登見て なミかときけ者」

「 小野乃ま川可せ」

(「登、能、者、川、可」は変体仮名「と、の、は、つ、か」)

となり、前書の読みが正しいのではないか。

東面上部

ありまふしふも… (「あ」の上部は切れている)

海登見… (「登」は「と」でもよいか)

小 (「小」は上部のみ)

東面中部

…ふも登能きり… (「登能」はくずし字に近い)

……見て… (読めない)

……小野乃 (左は切れて見えない)

東面下部

きりを

なミ可ときけ者 (「可」は「ケ」にも見える)

乃ま川… (「川」の字は長い)

尚、花山院のオリジナルの歌を探し『拾遺抄』、『後拾遺集』、『金葉集』、

『詞花集』、『新古今集』を見たが、同歌は載っていないようです。

『万葉集』、山部赤人の

「田子の浦ゆ、うち出でて見れば真白にぞ、富士の高嶺に雪は降りける」

(原文は多分万葉仮名(漢字))

が『新古今集』では、

「田子の浦に、うち出でて見れば白妙の、富士の高嶺に雪は降りつつ」

のように異なっているのを見れば、同様の事と出来るとする。

ただ、何方が歌的によいのか、オリジナルを尊重すべきか分かりません。

ここでは、歌の正否では無く、読下しが大切です。

文字ずれ時はブラウザの幅や「Ctrl」と「+」、「-」キーで倍率変更等して下さい。

↑先頭へ