H18/8制作。和紙を貼って色付けした。

帯、裾模様など吉野の土産物屋で購入した模様入り和紙を適当に貼った。

新聞に掲載されていた美術館所蔵の作品をベースに作成した。

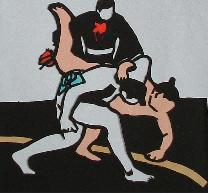

何十年振りに文楽を観た

面白く観覧。

義太夫の語りも正面の

字幕に表示され解かり易く

より理解が深まった

再度訪れたい気分満喫

日本を代表する伝統芸能、2003年にはユネスコより「世界無形遺産」として宣言。その成立は江戸時代初期。竹本義太夫の義太夫節と近松門左衛門の作品により、竹本座ができ、人形浄瑠璃の全盛期を迎えた。その後、淡路の文楽軒が大阪で始めた一座が中心となり、「文楽」が人形浄瑠璃の代名詞となったという。こんな歴史や文楽の衣裳、かしら、人形などの資料が展示公開されボランティアが親切に説明してくれた。

西塔

昭和56年に創建当初の白鳳

様式をもって復興された

東塔と比べ朱色の鮮やかさが

残る。

実際は後の山は見えない

聖徳太子の御廟の山門の仁王像

太子御廟の前で太子の遺徳を偲ぶ。その水墨画を見る。

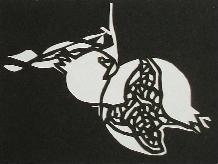

「太子道をたずねる集い」は無事歩き終えた。その時写した写真を元に切る。

此れは額に入れ、魔除として部屋の入口に飾ってある。

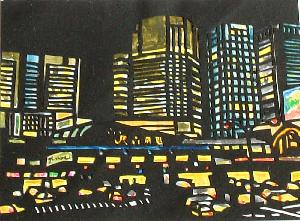

さくら坂方面の陸橋より

人の多さと賑やかさに戸惑う

色付けは絵の具と筆で作成。微妙な色彩は色紙を貼り付けるより良いし、速く仕上げられる。

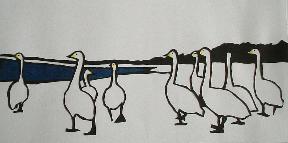

海岸は雪で覆われていた

昭和36年3月に建立。楼門には御随神像が安置されています。

当神社の祭神(*)に随行した武神をもって楼門の御神像としている。

(*)饒速日尊と、その御子可美真手命の御二柱を御祭神としてお祀りしています。

夢の仲蔵千本桜 松本幸四郎 市川染五郎

1772年、今日は顔見世の初日。中村仲蔵は、江戸三座の一つ森田座の座頭に上りつめたが・・・・。劇中劇として「義経千本桜」の名場面が随所に盛り込まれた、歌舞伎の醍醐味と華やかさを、上方の芝居の聖地、道頓堀の松竹座で満喫。

神饌所内で、大きな釜のなかに米五升、小豆3升が用意され、竈にかけられます。古式により火錐杵で杉葉に点火し、薪で焚かれます

黒樫でつくった長さ13cmの占木を平年には12本、閏年は13本用意され、竈に入れられ焦げ具合で日々の晴雨が占われます。

大阪府の文化財に指定されている粥占神事は、江戸時代には1月15日に行われていましたが、現在は11日に秘密神事として行われ、15日にうらないの結果が参詣者に知らされます。農作物の豊凶、1年間の天候を占うものです。

粥の煮え立つ時、53種の農作物の豊凶を占うため、竹の占竹(15cm)53本を1束にしてえ釜の中に吊り下げられ、中に入った粥の多少によって作物の豊凶が占われます。

枚岡神社にはこの時期梅が咲く

梅林へ行く

釜からの湯気を和紙で表現した

色紙を貼り付けて色付け

豊臣秀吉が一国一城の主となった城。

城下町を作り、ここから天下統一へ。秀吉の在城は7年あまりとか。

現在の天守閣は昭和58年に再建され、博物館として公開。

北陸自動車道長浜ICを降り、城や長浜鉄道スクエア等を見て、長浜港から舟で竹生島の第30番札所 宝巌寺へ、

琵琶湖に浮かぶ一時の船旅

帰りは、黒壁ガラス館など黒壁スクエアを見物

山伏 節分行事

新石切駅

トンネルを通過してプラットホームに入いる列車

京阪奈と近鉄東大阪線と地下鉄中央線が繋がり

アクセスが向上。西へ行けばコスモスクエア。東に行くと学研奈良登美が丘

H18/3 開通

同じような画面を水墨画で

カズラ(蔓)

今から450年前に、藤原行春大人が建立された下ノ社(本社)を、昭和5年に解体され,保存されたものを昭和47年3月、40年ぶりに組み合わせ再建された。

大昔(300年前)は宮山の(上ノ社)、この宮の(中の社),現在の本社の(下ノ社)の三社あった。

春日造りで美麗な色彩は、その昔の豪華さを誇っています。

神道 石切教

初代管長 木積一雄百石翁のことば

精神的に生きる

愛せらるる人間たれ

樹齢約450年のくすのき。

昭和43年5月に東大阪文化財保護の指定をうける。

もっと石切に付いて調べる

石榴映像をもっと知りたい

水墨画で描く

台湾の土産

狛犬

描かれている天女