高槻市原3301-1

桧板製か、約70㎝×210㎝程度と思われる

N34.899026 E135.609317

|

|

| 【1.標石建場額 左部 |

2.同左 右部】 |

目次

1.【解読文】

2.【読み下し】

3.【『高槻の道しるべ』から】

4.【現存道標との対応】

5.【その他資料】

6.【修理か新設か】

7.【鴻池市兵衛について】

8.【その他よく似た道標】(十六基に入るかもしれないもの)

9.【修理と丁石】

10.【本山寺との関連】

11.【摂津名所図会】

1.【解読文】

参詣道筋標石建場

一番石 三島江村船着

二番石 芝生村堤土橋詰

三番石 同橋向

四番石 芥川宿土橋西詰

五番石 真上村土堤

六番石 服部村浦戸

七番石 同宮ノ川原

八番石 原村堂ノ前

九番石 同中野下リ立

十番石 同下京坂

十一番石 同上京坂

十二番石 成合村堤

十三番石 原村東京坂尻

十四番石 川窪村西谷

十五番石 同上リ尾ノ丘

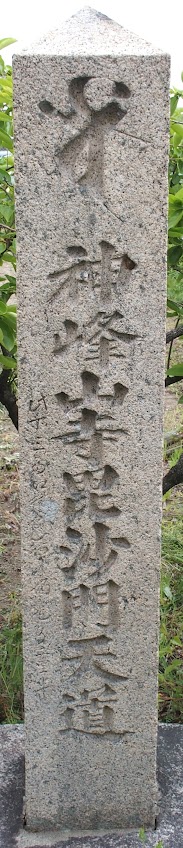

十六番石 神峯山寺堂ノ上

都合拾六本

一 田地壱ヶ所 標石修補料

御供料

一 發願主 大坂住 鴻池右七良由永

一 修補料

御供料 扶助 同 鴻池市兵衛喜治

右標石并修理料者諸人参詣之路次お尋ん堂免尓多年

其志阿り雖も果さゝ里き自他力於以て施主七十九歳翁由永等

資財於惜す厚く三寶尓志して其功徳成就し則今年穐九月

寶前ニ請て供養之儀於修し畢其功徳廣大天王之冥慮豈

空からんや現世に在ハ永く家運繁栄之要門於飛ら幾来世に

於てハ無上菩提之直路於證せん者乎依之永世

寶前に於て家運長久息災延命之祈祷無懈怠

可令執行者也

文化七庚午年

九月 當山 役者

2.【読み下し】

右標石並び修理料は諸人参詣の路次お尋ねんために多年

その志ありといえども果たさざりき自他力おいて施主

七十九才翁由永ら

資財を惜しまず厚く三宝に志してその功徳成就し即ち今年秋九月

宝前に請うて供養の儀を修し終るその功徳広大天王の冥慮(みょうりょ)あに

空しからんや現世に有りては永く家運繁栄の要門をひらき来世に

於いては無上菩提の直路を証せんものかなこれに依り永世

宝前に於いて家運長久息災延命の祈祷懈怠(けたい)なく

執り行わしむるべきものなり

(文化七年九月1日なら、西暦1810年9月29日土曜日となる。)

|

|

| 【3.案内所前から |

【4.本堂を望む |

| 本堂を北に望む |

堂内外陣右(東)側の |

| 後は山門方向】 |

小壁に当額が掛かる】 |

3.【『高槻の道しるべ』から】

(『高槻の道しるべ』高槻市教育委員会発行、昭和58年刊の38頁に、「…板書がかけられている。「当神峯山寺の道標

の修補、造立が御歳79歳の由永殿他によって今年9月に終わりました。この功徳は、はかりしれないものであるので、

由永殿他の家運長久息災延命を願って祈願します」という内容が板書に書かれている。」と読み解き、板書の鴻池右

七良由永と道標の赤松由永は同一人物であろう。としている。その通りであろうと思うが、自分でまとめ直した。)

4.【現存道標との対応】

①西参道(主参道、三島江ー原参道、芥川参道、府道6号参道)

1 三島江村船着 №32 享和元(1801)年建 赤松由永

2 芝生村堤土橋詰 無し

3 同橋向 無し

4 芥川宿土橋西詰 №4 享和元(1801)年建 赤松由永

5 真上村土堤 №44 紀年なし 施主なし

6 服部村浦戸 №45 紀年なし 施主なし

7 同宮ノ川原 無し

8 原村堂ノ前 無し

9 同中野下リ立 №50 紀年なし 施主なし 寺入口バス停近くに移設

10 同下京坂 №51 紀年なし 筆跡違い、峯を峰に 施主なし 寺入口バス停東方に移設

11 同上京坂 無し№48か

②檜尾川参道(成合ー原参道、東西結合参道)

12 成合村堤 無し

13 原村東京坂尻 無し№47か

③東参道(成合ー川久保参道、本山寺兼用参道、府道79号参道)

14 川窪村西谷 無し(地点不明)

15 同上リ尾ノ丘 無し(川久保字尾ノ越か)

16 神峯山寺堂ノ上 №64 紀年なし 梵字なく左が小さい 施主なし 本山寺道有り

一番石 三島江村船着 №32 三島江1丁目12―17(近接移設)

四番石 芥川宿土橋西詰 №4 芥川町4―21(近接移設)

五番石 真上村土堤 №44 西真上2丁目24―15(近接移設)

六番石 服部村浦戸 №45 高槻市浦堂本町26

九番石 原村中野下リ立 №50 原1303―1(移設)

十番石 原村下京坂 №51 原1583(移設)

5.【その他資料】

『高槻まちかど遺産』に載る、『神峯山寺御供田道印当寄進請取状』個人蔵は、

上記より9ヶ月前の日付で「道印」の本数が1基多い。

文化六年十二月1日なら、西暦1810年1月6日土曜日となる。

連判もあり此方が正式であろうが、明細の無い分間違いの可能性は高いかもし

れない。尚、山門役人とは良く分らないが、「寺役人」であろうとし、神峯山

寺の事務方の人であろう。同書に「寄進目録」とあるのでそう解釈した。

下に、同書に載る写真より解読文を示す。…や□は読めなかった字。

摂州嶋上郡

根本山

神峯山寺江

……

一 上々田七畝拾歩 壱ヶ所

高六斗弐升

□□旧斗

右御供田

一 道印立石 都合十七本

右毘沙門天王致寄贈

□神忠…

□丹誠永代御礼□連

可申□□□如件

山門役人

堀井河内 花押

文化六己巳年十二月

久保亮米 花押

岡本對馬 花押

川喜多伝□ 花押

鴻池右七郎殿

6.【修理か新設か】

この二書を見て、疑問点としたいのは、「鴻池」さんが新しく道標を建てたのか、古くから有る道標を

補修したのか、或いはその両方だったのか、である。

少なくとも紀年のある二基は、「鴻池」さんが新しく建てたものであることは間違いがないと思うが、

この度の寄進に先立つこと8年も前になる。依ってその二基は今回補修、その他道標は、御供田の寄進

と共に、この度新しく建立したと受け取るべきであろうか。

7.【鴻池市兵衛について】

「レファレンス共同データベース」に、鴻池(善右衛門か)家の別家で、一族以外からののれん分けの

可能性もある。とし、延宝5(1677)年、別家鴻池市兵衛の初代が病死する。とする資料もあるようで、

この時の市兵衛が何代目にあたるかは不明。幕末には一代苗字「井上」を許されたらしいが、それはこの

後の事となる。

ここでは、「鴻池右七良由永」なる人物が問題であり、市兵衛を扶助とするからは、親、或いは祖父で

あろうと思われるが、「実」か「義理」のものかは不明である。「赤松」との関係も不明であるが、商人

であったと思われ、養子や婿入りなどにより名前が変わったとすれば自然に思える。苗字を持っていたな

らば武家か、相当の家柄の人であったのであろう。

尚、古文書に於いては、「郎」の書き方は割と自由であったとされ、「鴻池右七良」と「鴻池右七郎」は

同じと見なしてよいと思う。

赤松由永に関しては、「本山寺」の道標にも関わっていると思われる。

8.【その他よく似た道標】(十六基に入るかもしれないもの)

1 №47 原京坂越えからの道標不明(神峯山寺境内)

2 №48 高槻市原1567の道標(牛地蔵の西)

3 №49 高槻市原1567の東側の道標(牛地蔵の東)

4 候補外№52 原1496の道標、嘉永元(1848)年

5 №56 川久保の鳥居前1/4道標

6 №64 神峯山寺北の道標

7 候補外№46 原2017の南の道標(立石の大正の道標)

9.【修理と丁石】

次に疑問点を挙げたい。

上記の額には、「道筋標石」とあり「標石」には「丁石」が含まれ無かったのであろうか。

神峯山寺に通じる参道に、現時点(2018年)で二基の丁石が残っている。もし、この時点で欠けた丁石

が有ったのなら、それを補おうとすると思うが此処には触れられていない。

理由は、

1.その時、丁石が保守を必要としなかった。

2.その時点で丁石は存在しなかった

何れかではなかろうか。

残存する丁石に紀年等は書かれておらず、丁石の船底型や「龕」を設けた中に丁数を彫る丁寧な造り

からすると道標よりも古いように見え、文化七年当時には、「修理」や、補填が不要であったと思い

たい。

|

|

|

| 【三町丁石、 |

七町丁石と、 |

三島江村船着(享和元年)道標】 |

10.【本山寺との関連】

神峯山寺への奉納が、文化七年九月1日とするなら、西暦1810年9月29日土曜日となる。

同人の「本山寺」への寄進が、文化七(庚午)年四月1日なら西暦1810年5月3日木曜日となり、こち

ら神峯山寺のほうが、5ヶ月ほど後になる。

(本山寺丁石一覧も参照下さい。)

|

| 【5.高槻中部の道標】 |

|

| 【6.高槻南部の道標】 |

|

| 【7.本山寺参道地図】 |

11.【摂津名所図会】

神峯山寺の絵が同書に載っており、「行者笈掛(おいかけ)石」が「二王門」の南の橋の南に書かれて

おり、これは今も残っている。

さてそのすぐ左(南)に標石のようなものが書かれ、台石が付いて見えるので、墓石かもしれないが、

現在の「七町」丁石の建つ位置に、符合し、この丁石を書いた可能性があり、もしそうであるなら、

同書は、「秋里籬嶌著、寛政10(1798)年出版」とあるので、それ以前から建っていたものとなる。

絵図は、国立国会図書館デジタルアーカイブの『攝津名所圖會』. [6]のコマ番号55を参照。

|

| 【8.図会、〇印は丁石か】 |

文字ずれ時はブラウザの幅や「Ctrl」と「+」、「-」キーで倍率変更等して下さい。

↑先頭へ