1.秀吉中国(備中)大返し、尼崎-富田の行程を考える

1.目的

2.結論

3.考え方

4.参考資料

2.問題点を個々に考えてみる

1.【宇野主水日記】

2.【道の選択】

3.【舟渡を避ける】

4.【摂津三城主の動向】

5.【一揆の芽を摘む】

6.【大返しにおける尼崎】

7.【有岡城入城アリテ】

8.【有岡城入城の更なる理由】

9.【伊丹から吹田へ】

10.【富田への道筋】

1.秀吉中国(備中)大返し、尼崎-富田の行程を考える。

1.

目的

本能寺の変後、いわゆる中国大返しの行程にあって

幾つかの疑問点が湧き調査してみた。

疑問点とは、兵庫―尼崎(注1)―富田における道が

西国街道とされている事が多い、しかし上記道筋中、

尼崎、富田は西国街道とは言い難い。

そこで、考えられる道筋を考察してみた。

(注1)、尼崎=大物とした。

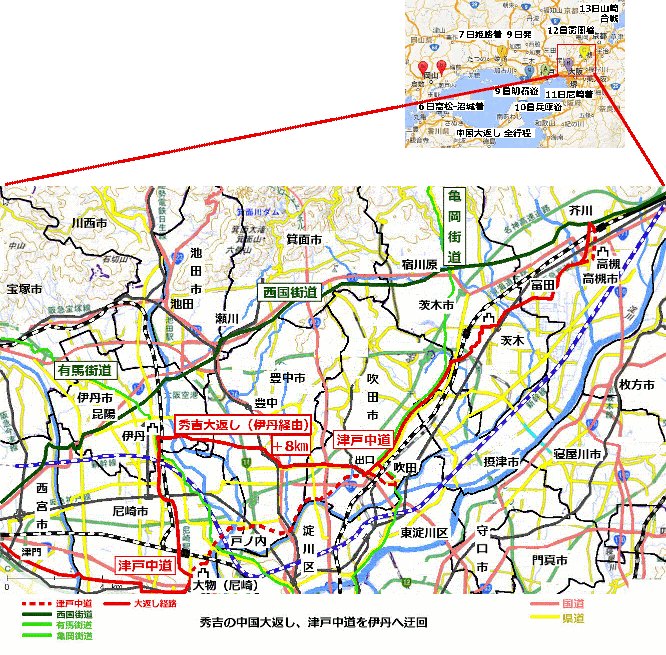

中国大返し全行程

2.

結論

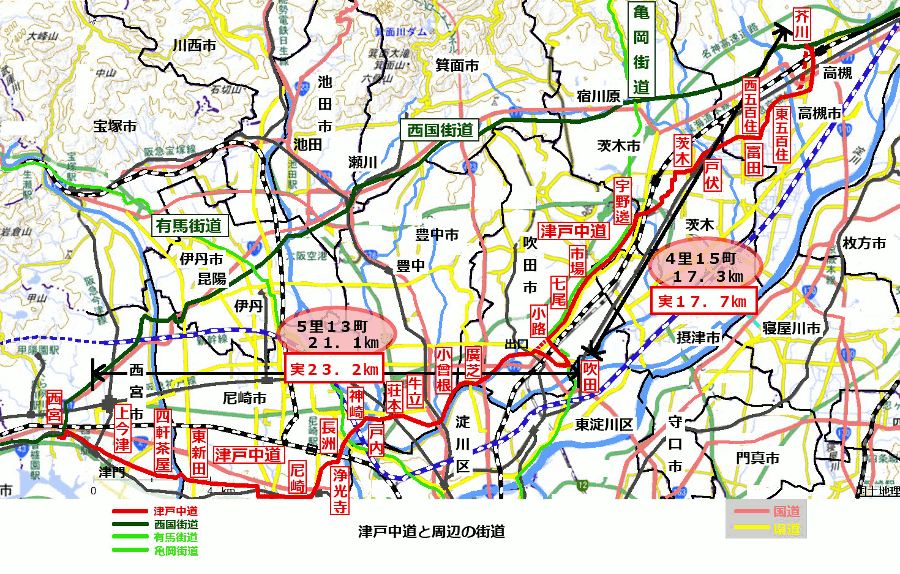

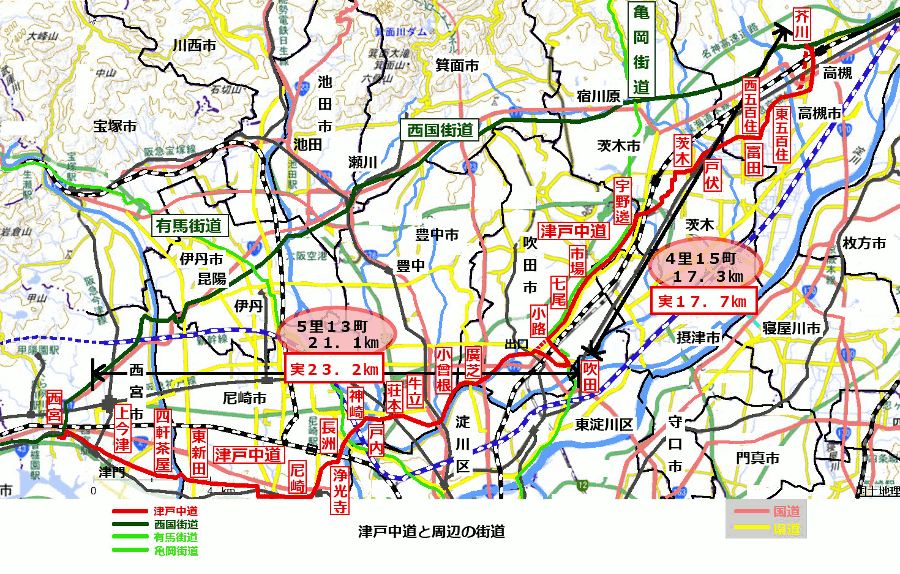

兵庫から東は旧西国街道(山崎街道)の一部しか通らなかった。

兵庫―西宮(西国街道)―尼崎(中国街道)―伊丹(池田尼崎道)―服部

伊丹街道)―吹田(吹田街道)―茨木―富田(津戸中道)(注2)を通った。

(注2)、当時の街道名でないものも含む。

3.

考え方

1.文献(記録)に残っているものを重視する。

2.道路選択(行軍)に当たって、敵方の戦術(兵庫以降は最早戦闘中と考

えられる)も考えに入れ、安全に、大量の人員、武器、輜重を運べる事。

(行軍速度も、距離の長短だけでは決まらないし、又最優先でもない。)

特に渡河方法と地点の選択。(但し舟橋は考慮外とした。)

3.摂津三城主等の動向(敵か味方か)と後方からの挟撃を防ぐ。

4.光秀方の布陣(戦場)を見抜き、対応する。

4.

参考資料

文献に関して、信憑性が高いと言われるものを使うこととした。

1.信長公記

2.多聞院日記

3.日本史(ロイス・フロイス)

4.宇野主水日記

5.石川忠総留書

6.家忠日記

7.兼見卿記

8.羽柴秀吉書状写「中川家文書」、「広田文書」「梅林寺文書」

織田信孝判物、羽柴秀吉・丹羽長秀添え状「名張藤堂家文書」

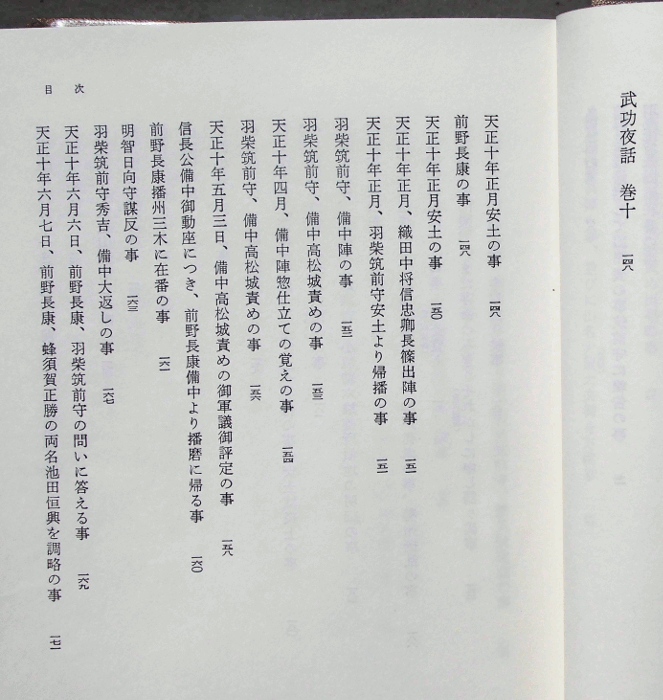

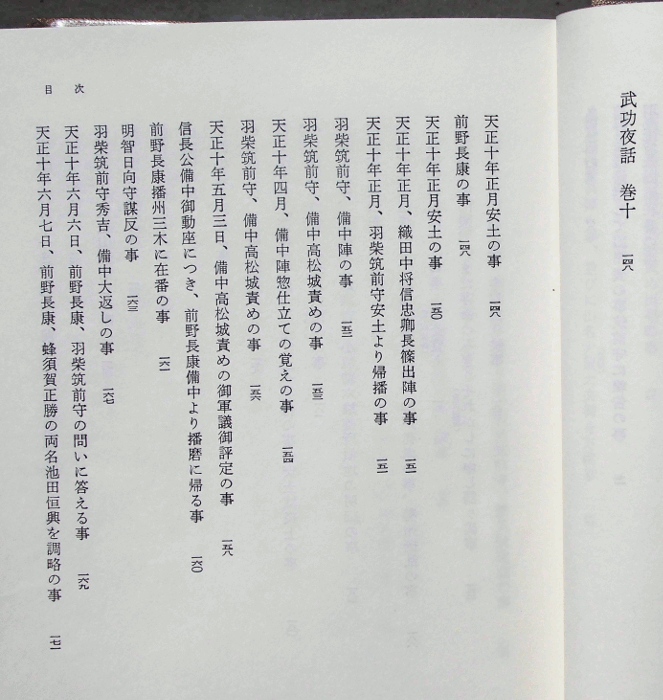

9.武功夜話

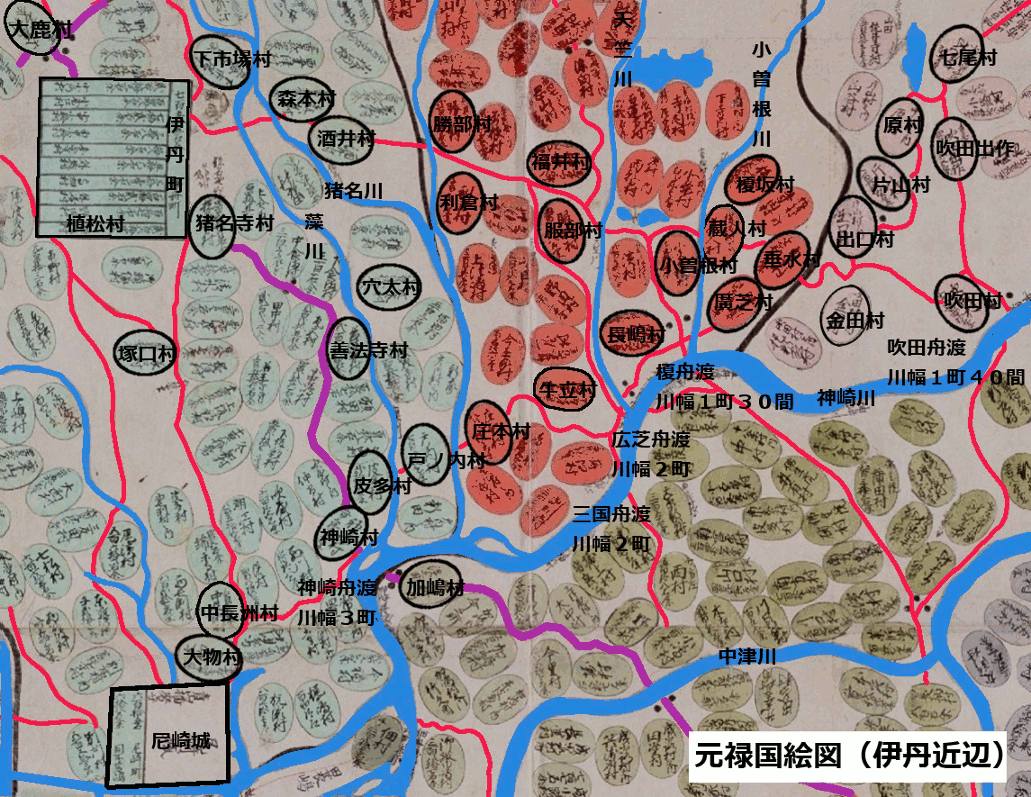

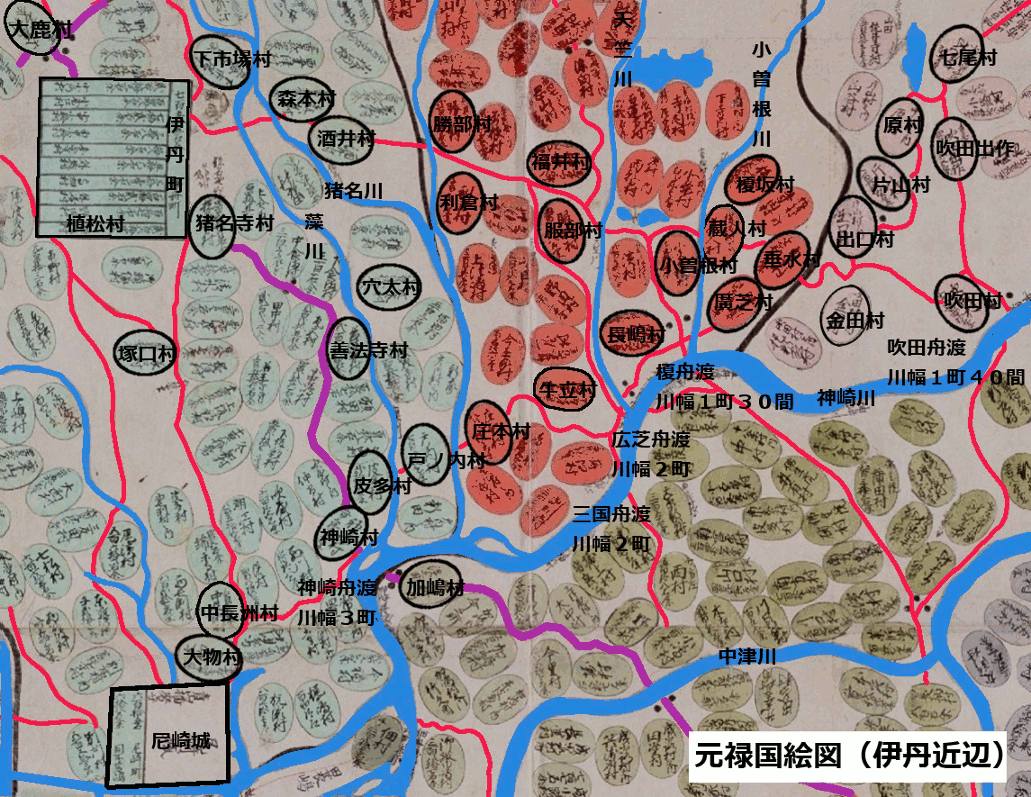

10.元禄国絵図

11.慶長国絵図

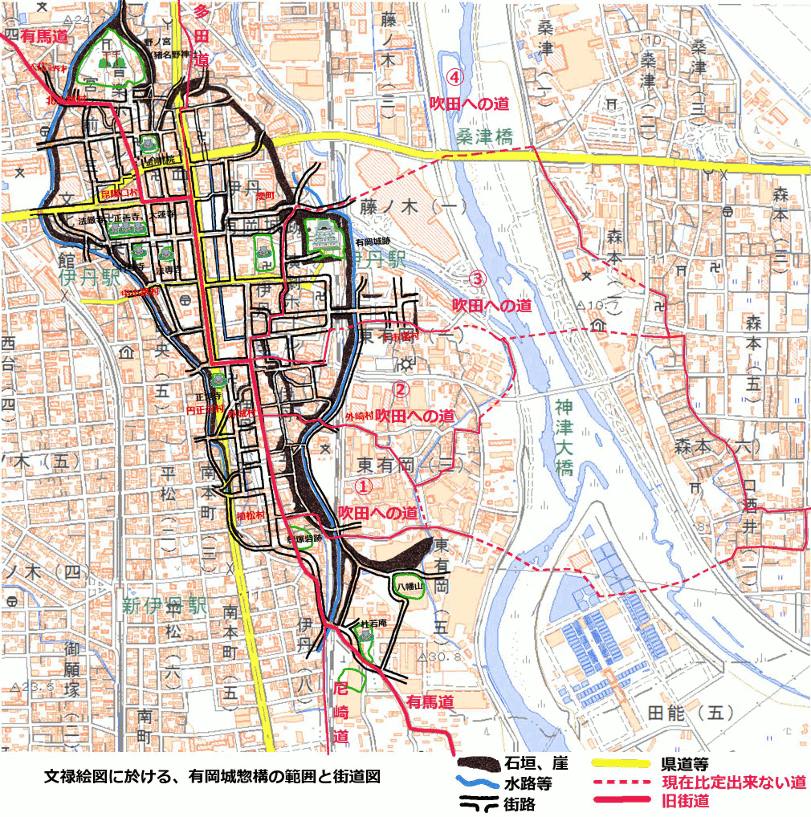

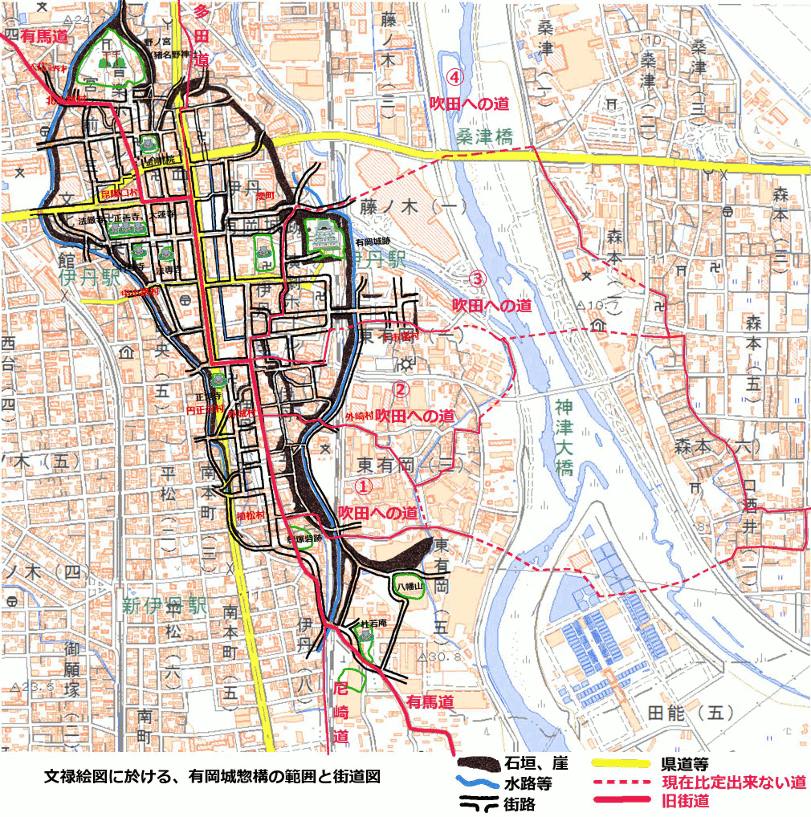

12.有岡城絵図

等、を参照した。

地図に関しては、

1.国土地理院

2.GoogleMap (注 Google* は Google Inc. の商標です。)

を使用させて頂いた。

その他、

インターネット等で参照したものは個別に参照元を記した。

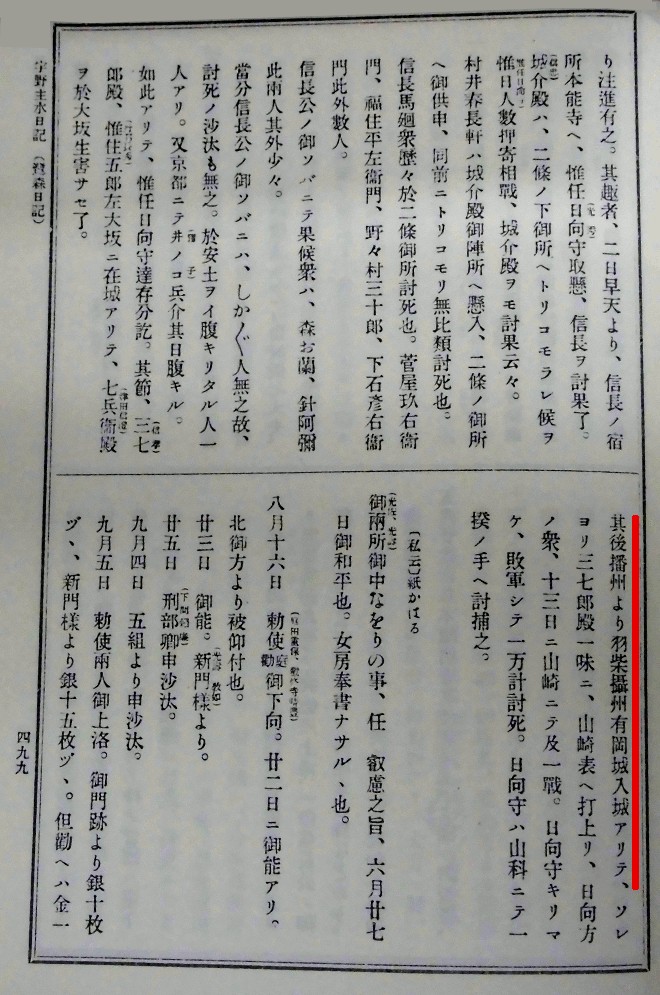

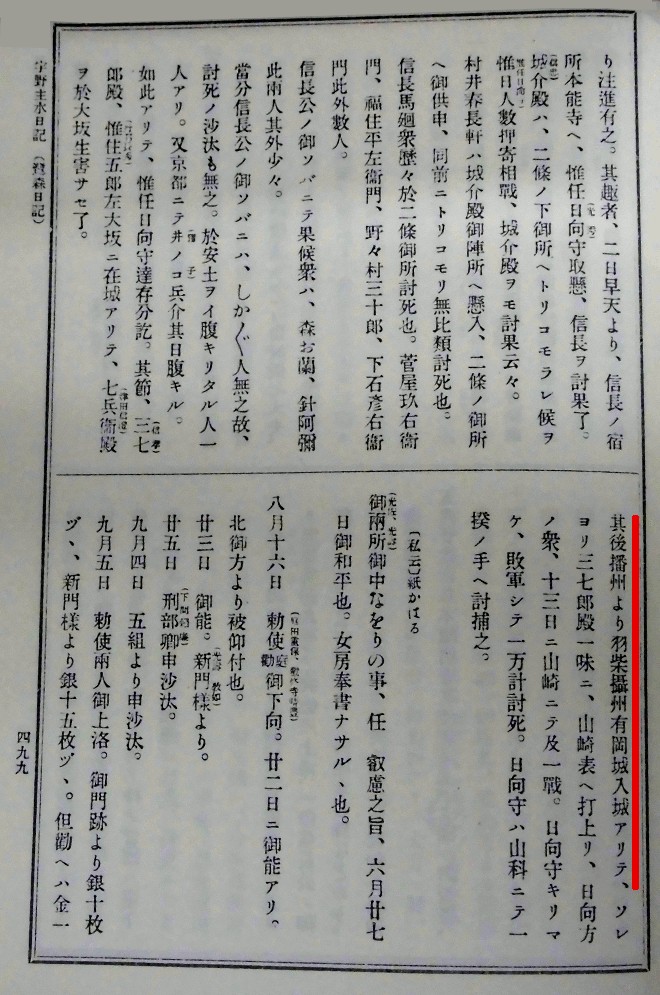

宇野主水日記

2.問題点を個々に考えてみる。

1.【宇野主水日記】

従来の説にあまり出てこないのが不思議なのだが

『宇野主水日記』より、

「天正十年六月三日五時分…

其後播州より羽柴摂州有岡城入城アリテ、ソレヨリ

三七殿一味ニ、山崎表へ打上り、日向方ノ衆、

十三日ニ山崎ニテ及一戦」

とある点を重視した。

有岡城(注3)が尼崎でなく伊丹を示すものであれば、

尼崎から伊丹に行った事を示している。

懸念としては、日記の作者が誤解して記述した場合であろう。

即ち、「池田恒興と軍議を開いたのだから、有岡城であろう。」

と決め付け「有岡城入城アリテ」と書いたとする場合である。

しかし、池田は、有岡城も尼崎城も支配しており、一概に尼崎=

有岡城と書くことはしないであろう。

「宇野主水日記」は

「石山本願寺日記・下巻」上松寅三編清文堂出版に収録。

宇野主水日記詳細へ

五畿内志/摂津志

2.【道の選択について。】

尼崎における軍議には、池田恒興(尼崎城主)、中川清秀(茨木城主)、高山右

近(高槻城主)が参会しており、この時点で摂州は秀吉の味方と確定した、よって

伊丹城(有岡城主池田之助(恒興の子))を経由して、西国街道を北東へ進むのが

一番の近道であるが、西国街道の北には、北摂山系が迫りその北は光秀の本拠地

亀岡である。

亀岡からは高山街道、箕面街道、亀岡街道で、池田、箕面、茨木、高槻等に出る事

が出来、伏兵を置くことや、通過後に背後から攻撃することも可能と考えられる為、

避けたのではないか。(その他理由もありそう。)

そこで、尼崎から、吹田、茨木、富田、高槻を結ぶ「津戸(津門)中道」が候補の道

として挙がる。

津戸中道は、五畿内志(摂津志)にある。(他の書には見当たらない。)

五畿内志、津戸中道図

この書の中に「国内行路の名号」として書かれている。

一部を書くと、「○津戸中道 西宮、至、吹田、五里十三町、所歴曰、

上今津、曰、四軒茶屋、曰、東新田、曰、尼崎、曰、長洲、曰、浄光寺、

曰、神崎、曰、戸内、曰、荘本、曰、牛立、曰、小曽根、曰、広芝等

吹田、至、芥川、四里十五町、所歴曰、小路、曰、七尾、曰、市場、曰、

宇野辺、曰、茨木、曰、戸伏、曰、富田、曰、五百住、曰、東五百住等」

(”、”は地名を分り易くするため筆者挿入)

津戸中道の詳細へ

五畿内志の詳細へ

五畿内志の街道一覧へ

【参考】

五畿内志は、国立国会図書館ウェブサイトの

近代デジタルライブラリ「五畿内志・ 下巻」76コマ

津戸の中道については、「阪神間の街道2」曲江三郎

『阪神間の街道 第2号』の2Pにあり。

(開いた先で”2”をクリックすると大きく別フレームに表示されます。)

3.【舟渡を避ける】

上記参考で挙げた津戸の中道=中国大返し説は、最短距離を最重要とする考えにあっ

ては魅力的であるが、私が、この道を採らなかった理由は、前述の「宇野主水日記」の

「有岡城入城アリテ」と、その二は、渡しの方法である。

津戸中道の渡し

(戸ノ内より高田を望む、対岸に小さく船が見える)

尼崎から、戸ノ内、荘(庄)本へ行くには、藻川、

猪名川を渡河する必要がある、当時の天候と、川の位

置からすると船による渡河しか有り得ない。

軍勢2万人、馬、武器、食料、場合によっては、姫路

で分け与えられた褒賞品も持った状態で、渡河する為

には、多くの船を用意する必要があったであろう。

それは、1日で富田まで行軍したと言う事実からみて、

時間的に数十回の往復で終らなければならないことを

示しているからである。

現在(2015年)の川の様子は、右写真参考

【雨で増水か】

天候の状態は、「言経卿記(京都)」や「多聞院日記(奈良)」によると、

5月24日から20日連続の雨が有り、5月26日、6月1、3、5、9、

11日は特に大雨とあり、尼崎11日着、富田12日着とするならば、渡河日

12日は、大雨の翌日となり二川の水量も多く流れも速かったであろうから、

より時間も掛ったであろう。

(注意、京都、奈良は猪名川の流域ではない。京都から25㎞西が最近地)

中国大返しの前半、岡山から、船坂峠までに、旭川、吉井川を渡る必要

があるが、ここで秀吉は二軍に別けた事が、 武功夜話に書かれており、

船渡しによる時間短縮を図ったものと見てよいだろう。

天候の詳細は天候PDF 天候(Excel)へ

【参考】

・旭川、吉井川(岡山市東方)の舟渡は、

国土交通省岡山河川事務所の

「旭川の歴史・文化(テーマ別)国土交通省 中国地方整備局 」PDF参照。

・武功夜話については、愛知県江南市のホームページに詳しい、

「武功夜話」参照。

【津戸中道舟渡の傍証】

【津戸中道舟渡の傍証】

摂津志では、神崎、皮多(高田)、戸ノ内、荘本(庄本)辺りに、船渡しの

記述はないが、庄本に建つ「金毘羅大権現常夜燈」の案内板に、「橋がない

時には庄本村と戸ノ内村の間に渡し船」が人々の足になりました。」とある

様に、船渡しであったと思われる。

右図、戸ノ内の渡し辺り参照

最も効率よく渡河するには、船渡しを避けたい。

【津戸中道以外の渡河】

では、渡渉できる地点を、元禄絵図から探すと(南から北の順)、

1.小中島―法界寺―上津島 (兵庫県道606号、右図2)

1.小中島―法界寺―上津島 (兵庫県道606号、右図2)

2.猪名寺―田能―岩屋 (右図6)

3.伊丹町植松―森本・酒井 (現該当道なし、右図7)

4.天津―西桑津 (伊丹街道、県道99号、右図9)

5.辻村―下河原 (西国街道、国道171号、右図11)

等が考えられる。

詳細は「伊丹近辺の猪名川の渡し」を参照。

利点、不利点を挙げると、

1.と2.は二回渡渉しなければならないが、迂回距離が短い。

3.と4.は渡渉1回、迂回距離もほぼ同じであるが、

元禄絵図で赤い細線で道が記述されているのは、

3.に近いと思われる。

5.この道は当時の西国街道である。

よって、ここでは、3.伊丹町植松―森本・酒井を通ったとする。

【渡渉後の経路】

【渡渉後の経路】

上記渡渉地点から、津戸中道へ戻る道筋も、考えねばならない。

この道は、酒井(現口酒井)、服部、小曽根、榎坂(江坂)、垂水、を通り、出口

(吹田市)で、津戸中道に合流している。

服部より吹田間は吹田街道と呼ばれ、津戸中道へは、この経路が最短となる。

因みに、津戸中道の尼崎(大物橋北)―吹田(出口)(最短経路)と、上記3.

伊丹町経由(尼崎道)の距離は、12.0㎞と、19.4㎞となり、差は7.4㎞である。

伊丹への道を、戸ノ内の渡しの西岸である西高田から、瓦宮、猪名寺(有馬道)

と迂回した場合でも8㎞程度となる。

北への迂回による距離の増加と、船渡しに要する時間とを天秤にかけた時、渡渉

(歩いて渡る)が有利であろう。

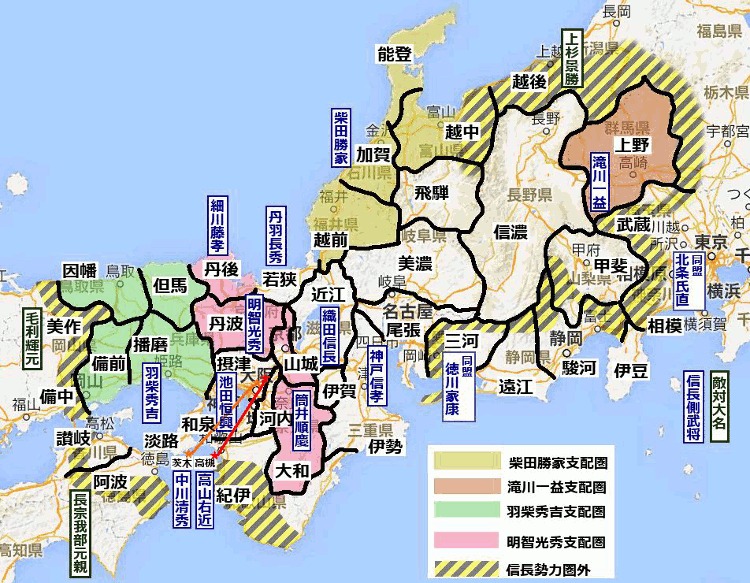

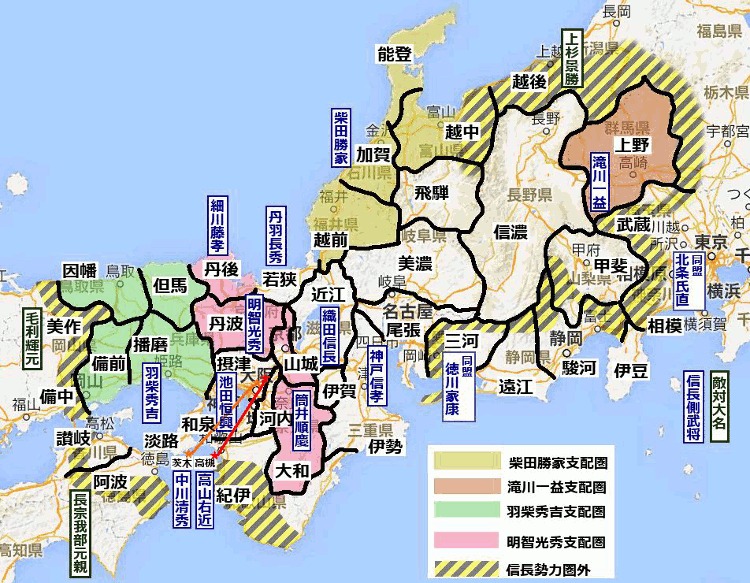

4.【摂津三城主の動向等。】

4.【摂津三城主の動向等。】

6月2日(本能寺の変直後)の主だった武将の様子は、

・池田恒興:出陣準備中住吉に在りか(尼崎、伊丹)

・中川清秀:出陣準備中住吉に在りか(茨木)

・高山右近:大坂付近を進軍中(高槻)

・筒井順慶:洞が峠方面進軍(奈良市辰市)(光秀に付くか不明)

・織田信孝:丹羽長秀と住吉で出陣準備中(岸和田接待中)

・細川藤孝:丹後の宮津に居る。(光秀に付かない)

であり、

秀吉がこの地域を通過する際、敵味方の帰趨が明確でないと、

経路が決められない。

(右図、兵庫、尼崎、富田、山崎は明確な経由地。)

天正十年五月、織田勢力版図

「信長の司令官」谷口克広著、中公新書参照

本能寺の変が起こる直前の各武将の版図を右に挙げて置く。

変がおきた時点では、四国出兵準備中の為、多くは堺に集結

しており、版図の拠点には、滞在していなかったが、秀吉に

とって、大まかな敵味方の切り分けには使えると思う。

変がおきた直後に各武将の取った行動が秀吉の意思決定と

いかにかけ離れていたかを示す例を少し挙げてみる。

この時点では、秀吉からの書状もまだ届いていない状況であ

ったであろうし、その狼狽ぶりは、秀吉配下以外の武将でも

同様としても良いだろう。

『武功夜話』に、

播州前の長康の所へ6月2日亥の刻四ツ半細川藤孝よりの

密書をみて前将(夜話作者の君主)の様子を窺う様や、児玉

左衛門らの6月4日申の下刻の注進として

「畿内は申すに及ばず大坂町屋中、この前(さき)如何なりぬる哉上下不安つのり、摂津

尼ヶ崎伊丹表一揆蜂起の噂これあり・・・」、

武功夜話第二巻

新人物往来社発行

「摂津茨木の中川瀬兵衛、高槻の高山右近大夫、尼ヶ崎、有岡の丹羽五郎左衛門

(注、長秀のこと。住吉から移駐して有岡にいたものか?

多くの資料では丹羽は信孝と共に四国出陣準備中とあり、池田恒興等の間違いか?)

何れの衆も万一領国中一揆蜂起に候いては難儀の次第、何れの衆も信長公格別の恩顧蒙り

たる人々に候も、即刻人数を相催し明智と一戦の構えもこれなく候。」

とある様に6月4日時点では敵味方の区別もつかず、さりとて単独で決断し行動する状況

もなかったと思われる。

秀吉は6月5日に中川清秀へ書状を送り、6月7日に姫路に着いている。9日には明石

から淡路へ出兵させると共に、中川から書状を受け取り、10日には兵庫に着き池田恒興

と合流した模様で、この頃には伊丹、尼崎、茨木、高槻の地域は秀吉方に味方する事が確

認できたものと思われる。

フロイスの日本史では「同国の三名の武将は、羽柴が(もはや)さほど遠くない(とこ

ろまで戻って来ている。)との希望のもとに出陣し、軍勢を率い山崎と称せられる非常に

大きく堅固な村落まで進んだ。」とあるが、その時点では、当の三将と秀吉とは軍議を済

ませ明確な作戦上の行動を取ったものであろうが、一般人には敵味方が不明であったもの

と思われる。

5.【一揆の芽を摘む】

有岡城と荒木村重

伊丹市教委小冊子より

後顧の憂い(なぜ尼崎、伊丹(有岡城)、富田なのか)を無くす。

今、山崎方面で合戦に及ぶとして、背後(上記三城)に於いて一揆が発生した場合、秀吉

軍は、挟撃される形となる。依って一揆の発生は避けなければならない。最も確実なのは、

駐留軍を置くことであるが、三城に留め置く余裕はないとするならば、「威容を見せつけ

ておく。」方策が必要と考えるのは当然である。

津戸中道を辿れば、伊丹を除く二城を通過する。

ならば、伊丹(有岡城)に行かなければならない。

即ち、単に通り道でなく、行く必要があった。

伊丹にあっては、二年七か月前(天正七年十二月)に、荒木村重一族の粛清は済んだ様

だが、村重に加担した一揆勢全てが屈したかとなると不安はあったであろう。

村重一族の処刑の後も、残党を匿った事に起因する高野聖たちの処刑が、天正九年八月。

高野山への出兵が天正十年春とあるのは、わずか数か月前の事である。

村重の謀反については、「戦国期三好政権の研究」天野忠幸著、清文堂出版に詳しい。

あまり目にする機会がないと思われるのでここに少し挙げておく。

戦国期の下郡

戦国期三好政権の研究より

『…村重が支配した摂津では、「百姓」は天正六年まで本願寺の挙兵にも応じず、

護法の理論による一向一揆は発生しなかった。これは村重による支配が、一定度

「百姓」らの支持を得ていたことを示す。…戦国期に独自の地域認識を強めた下郡

地域において、領民保護の姿勢を明示した惣構を伴う城郭を集中的に配置した村

重の支配のあり方が社会矛盾をある程度おさえていたのであろう。…村重の謀反

は、信長の摂津侵攻や本願寺の挙兵命令に動かなかった百姓が下郡を中心とする

地域で一斉に蜂起し信長に抵抗する契機となった。村重や顕如の没落後も抗戦を

続けたことから明らかなように、下郡地域の「百姓」にとって、この戦いは地域

から遊離して信長に従属した武士のみが支配階級となる織田政権の地域支配のあ

り方を拒否し、自らの地域社会を守るための戦いであった。…』

とある様に、池田氏が地域の出自でない事から、信長と言う重石が無くなった時に、

一揆発生の可能性は、他のどの地域よりも、一挙に高まったであろう事が推測できる。

注、下郡とは、千里丘陵の西側の平野部である豊島郡・川辺郡南部・武庫郡・菟原郡

の地域を指す「下郡」という戦国期固有の地域名称。

外にも「不穏な状況」の例を挙げると、

フロイス像

フロイス像

「週刊マンガ日本史」参照

フロイス日本史より57章、6月2日木曜の朝

『…ジョアン・フランシスコ師は長白衣を着たまま後から来ていたが、たちまち

追剥どもが彼を襲い〔当時、市中にはこうした輩が横行して、盗みと掠奪の

かぎりをつくしていたので〕、銀を所持していると見て探索し…』

又、

『堺の市から5,6日の距離にある美濃や尾張の諸国までが、

街道や間道において、また街路や町内で殺人と強奪に明け暮れ

る始末であり…』

フロイス日本史へ

武功夜話より六月六日前野長康、筑前守に答える事

『「摂津衆の構え、有岡、尼ヶ崎、茨木、高槻の輩何れも小心の者、…

差し出て勝負するの覚悟も無く、領内の一揆蜂起に備え汲々たれば、…』

等の様に世情は混沌としていたようだ。

6.【中国大返しにおける尼崎。】

6.【中国大返しにおける尼崎。】

中国大返しにあたり、当初秀吉は西宮辺りとしていたようだが、

姫路の後、淡路を押さえる為兵庫に留まった為、次に西宮では、

近すぎることは容易に理解できる。

では、尼崎とした理由を見る。

1.池田恒興がいたから。

2.武器調達がし易い。軍糧の補充が可能。

3.大坂経由し上洛すると思わせる。

4.信孝、丹羽長秀を呼びやすい。

5.兵庫から船を利用した場合は、港がある。

6.茨木、高槻では遠すぎる。

兵庫からの距離は、西宮:19㎞、尼崎:23㎞、伊丹:28㎞、

茨木:46㎞、高槻:50㎞程度となり、後の道を考えると、伊丹

の方が好条件であるのに尼崎にした理由は、

上記1が大きく物を言っているのであろう。

伊丹への分岐点は長洲、図中になし

さて尼崎から富田へ進軍することが決まったら、移動経路を決める事にする。

前述の如く、最短距離なら、「津戸中道」であるが、有岡城を経由し渡河するなら

兵士の疲労、時間短縮等を考え、二本ある伊丹に向う道のうち、最短経路、即ち

尼崎(大物)から、長洲、潮江、久々知、坂部、塚口、猪名寺と、北に真っ直ぐ

(池田-尼崎道)に向う道が最良である。

神崎を経由し伊丹への道(有馬街道、大坂道)もあるが、東に半円を描くように

遠廻りとなるので、長洲より津戸中道を外れることにする。

この真っ直ぐの道は摂津志にはないが元禄国絵図には載っており、池田-尼崎道

或いは、川西辺りでは多田街道等と呼ばれるている。 元禄国絵図へ

池田-尼崎道で伊丹までは7㎞、遠廻りなる有馬街道でも、8㎞程度である。

(全行程はこのページの最初の図参照)

上図は、「寛文九年伊丹郷町絵図」、

「文禄伊丹之図」(天保七年写し)、

何れも伊丹市立博物館発行『伊丹古絵図

集成』と国土地理院地図を参考に作成。

7.【有岡城入城アリテ。】

話が前後しますが、前述した有岡城を考える。

有岡城は、惣構えの城とされており、元禄絵図によると、南は、植松、

野田、外崎、高畑、外城、円正寺、南中小路、北中小路、小屋口、北小

路村が伊丹町となっている。又、伊丹博物館の資料によると、南北1.7㎞、

東西0.8㎞、北に「岸の砦」西に「上臈塚砦」南に「鵯塚砦」(東端に

本丸)を築いた、とあるので、植松より北を通過すれば、「有岡城入城ア

リテ」となるか。

(注3)、有岡城は、荒木村重の反乱の時、落城しているので、本能寺の変

の時の規模は不明であるが、当時は池田恒興の嫡子之助が城主とあるので、

城は再建されていたと思われる。(天正7年)

伊丹市史等では、有岡城落城後は、旧名の「伊丹城」に戻ったとされている。

城から東に出る道は、4本あり、植松村、外崎村、下市場村、本丸北側

(湊町)が見え、外崎村からの道が、「城に入りて」を満たし、近回りの

道となる。(元禄絵図はこの道か?)

又、本丸?直近を通り、渡河を一川で済ますなら、下市場からの道となる。

JR伊丹駅より有岡城址、石垣は近年のもの

8.【有岡城入城の更なる理由。】

前述の【一揆の芽を摘む】為の有岡城入城以外に、伊丹を経由するもう

一つの有力な理由が考えられる。

尼崎で武器弾薬の補充が出来たであろうとしたが、不足ではなかったか。

姫路、尼崎で全て整ったのであろうか、池田、中川、高山の各武将の軍は

本能寺の変の前に既に出陣用意が整った状態であったであろうが、秀吉の

軍二万五千人は、「取る物も取敢えず」と転進して来ており、装備品が足

りていないとしたならば、池田恒興の子の之助の城である有岡城で、それ

らを更に調達したと考えてもよい。

それは、中川の茨木城、高山の高槻城でも同じ条件だが、翌日陣を富田(

高槻の手前)で張るなら、伊丹、茨木の間に終らさなければならない。

武器調達をしたのなら、本丸?直近を通ることが、一般的であろう。

・もう一つ穿った理由。

有岡城側より猪名川東岸を望む(桑津橋)

西国街道は右奥の山の低い辺りより

あなたが、軍師官兵衛なら、どう考えますか。

『秀吉が、山崎で敗けた場合。

筒井順慶が明智につき、摂津三将が寝返り、織田信孝まで丸め込まれた

としたら、退却は免れない、直前に陣を張った富田に戻るか、それでは

近すぎ、茨木からも挟撃される。本拠地播州まで戻るには遠すぎる。兵

庫もしかり。

退却路として淀川を使えば素早く移動できるが、その東南岸は、適地

となる。

西国街道を一気に西下するなら、途中茨木城は近いが、そこさえ潜り抜

ければ取敢えず危機を免れることが出来そうだ。

其の後、猪名川を天然の要害として、川の西に位置する、伊丹(有岡

城)か尼崎(大物城)(池田氏の城下だが)で留まり、体勢を立て直す

としよう。』

こう考えないでしょうか?

「図説戦国合戦地図集」学研、参考

GoogleMap地形図利用

軍師なら負け戦も考えて当たり前である。

しかし、伊丹も、尼崎も、現時点では池田氏の支配地であり再起を図

る地点とするなら、ここは押さえて置く必要がある。

『なにがしかの兵を残しておけばよい』とすれば・・・

「高槻物語」宇津木秀甫著に「天王山合戦の勝負がついた時にも、秀吉

のしんがりが尼崎あたりを走っていた」等は、駐留の軍が居たことを示

しているのかもしれない。

因みに、山崎の合戦で秀吉側の先陣に「摂津三将(池田、高山、中川)」

が配置されているのは何故でしょう。

地形と陣形を考えると、秀吉が背後から攻撃を受けた場合、甚大なる損害

が想定される。軍議の席上三将が先陣を競ったような記述があるが、三将

にあってはそうするしか疑義を晴らす方法はなく、又それが秀吉にとっても

リスク回避の最善策ではなかったでしょうか。

摂津三将への不信は一般人も抱いたのであろう、同書「大山崎天王山

の決戦、裏話」に興味ある文が書かれているがここでは省略する。

武功夜話目次

・更なる理由。

「もし、本能寺の変が起こっていなければ?」六月十日頃、この

近辺でどの様な事になっていただろうか、答は

「織田信長が、軍を引き連れ、備中へ進軍していた。」である。

即ち、秀吉の備中返しは、信長の備中進軍の裏返しなのです。

これを利用しない手はない無い筈です。

信長の軍勢が何人になったかは不明であるが、少なくとも、摂津

三将は同道したであろう、場合によっては、明智軍も合流したか

もしれない。

進軍に当たっては、事前に道の整備や、食事の用意をしておく

のは当然のことで、その整備された道を秀吉は利用するでしょう。

特に、増水時の渡河にあっては、使わない理由があるとすれば、

そこに罠が仕掛けられていると考える場合で、それは池田恒興が

明智側についた時であるが、尼崎で軍議を催した時点でその恐れ

は無くなった。

依って猪名川渡河も信長出中国用施設を利用したと結論づける。

「武功夜話」巻十「明智日向守謀反の事」の「清助控え」参照

では信長はどのルートを用意していたのであろうか、上記史料

から、尼崎以降は陸路播州へとなっているのだが、京都ー尼崎は

不明である。(本人は京都ー尼崎は舟だと思う。)

神津大橋下流の増水時(人単独では無理か)

光秀は京都府老の坂で進路を変えたとされるが、本来なら亀岡

より西へ亀山路を通り、三木で合流(或いは篠山から姫路)予定

と考えられる(安威川、猪名川、武庫川を回避できる)ので除き、

摂津三将の内、高槻の高山右近、茨木の中川瀬兵衛の二軍四千五

百名が猪名川を渡る必要があった。

(大和の筒井順慶は考慮していない、池田軍は渡河不要)

尼崎への集合となれば、津戸中道が最短であるが、庄本と戸ノ内

で二度の舟渡が必要となる。

一般的には、西国街道(下河原ー辻村)西下であるが、増水時の対

応と、尼崎への経路と、池田恒興の城下直下の地点等を考えると、

森本ー市場村への渡河が最善に思える。

右写真の増水は、116.5㎜/日(神戸地方)大雨の翌日の様子。

増水対応とは、水深が浅く、流速が遅い即ち、川幅が広い地点がよ

い訳であるが、写真を見ても分かる様に、森本ー市場村(分流直前)

でさえ、この様な状況では、俵を沈め、手摺用に綱を張る等しなけ

れば渡渉出来ない事が解る。

詳細は「伊丹近辺の猪名川渡し」参照。

伊丹への分岐点は長洲、図中になし

9.【伊丹から吹田へ】

猪名川渡河後、森本又は酒井(現口酒井)から富田を目指す道は、

ほぼ東に一直線で吹田に向っている。

服部村以降出口村迄の吹田街道部分は、特に考慮の余地はないが、

前半の酒井から、服部までの行程で二通り考えられる。

一つは、酒井、岩屋、勝部、原田の後、東から南へ張り出す丘陵末端

部分を巻きながら、曽根、岡山、福井を経て、能勢街道と合流して服

部に至るもの。(元禄絵図にある道筋に近いと思われる)

中長洲村で伊丹に分岐、猪名寺で合流

もう一つは、原田から南下後、利倉村に入り、東進し服部に行く道筋。

前者は、距離的には近いが、登り下り(高低差10m程度)がある、

後者は平坦だが、0.3㎞遠回りで、かつ、足元が悪いと思われる。

ここでは、前者を採ることとする。

この後、元禄絵図によると、服部(ここからは吹田街道か)の北、小

曽根の北、蔵人、垂水、出口村、と続く。

この、吹田の出口村で、広芝、金田方面から来た、津戸中道に復帰する。

私見では「津戸中道」としては、ここからやや東南吹田(南高浜町)に

至り、折返して北西に進み片山村となるが、富田へは、吹田をショート

カット(石浦城の北辺か)し、出口村から北東に最短距離で片山村へ進

んだと思う。

ここで、尼崎(大物村)から吹田市出口村までの距離を、津戸中道直

進の場合と、伊丹(有岡城)経由を比べてみると、実測値で、12.0

㎞と、19.4㎞となり、伊丹経由が7.4㎞遠回りとなる。

元禄国絵図詳細へ

10.【富田への道筋。】

吹田村を経由したか、ショートカットしたかは一応おいておき、片山村

から後、富田までの道筋は、津戸中道を同定する事に代わり無い。

詳細は、「津戸中道」へ

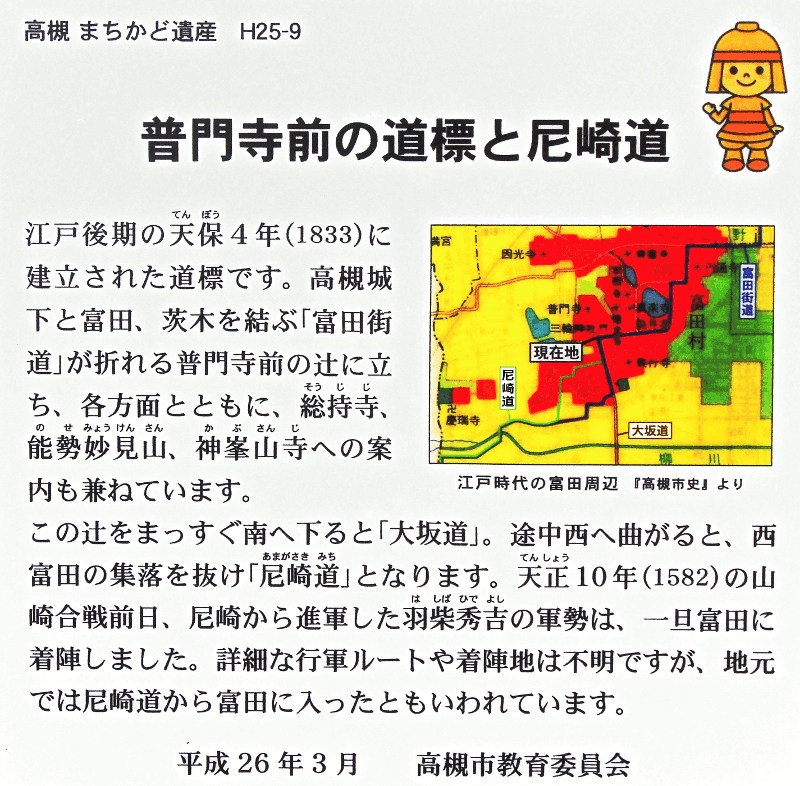

此処では、富田における、「高槻まちかど遺産」にある伝承を見ること

にします。

右図はその写真です。下部を抜粋すると、

「この辻をまっすぐ南へ下がると「大坂道」。途中西へ曲がると、西

富田の集落を抜け「尼崎道」となります。天正10年(1582)の山

崎合戦前日、尼崎から進軍した羽柴秀吉の軍勢は、一旦富田に

着陣しました。詳細な行軍ルートや着陣地は不明ですが、地元

では尼崎道から富田に入ったともいわれています。」

とある。

伝承を裏付ける資料は見当たらなかったが、ここで言われている

「尼崎道」とは、前述した「津戸中道」のことです。

見事な一致ではないでしょうか。

詳細は、「大返し伝承」へ

ホームページの先頭へ

【津戸中道舟渡の傍証】

【津戸中道舟渡の傍証】 1.小中島―法界寺―上津島 (兵庫県道606号、右図2)

1.小中島―法界寺―上津島 (兵庫県道606号、右図2) 【渡渉後の経路】

【渡渉後の経路】 4.【摂津三城主の動向等。】

4.【摂津三城主の動向等。】

6.【中国大返しにおける尼崎。】

6.【中国大返しにおける尼崎。】